Мы встречаемся в зуме, но ещё раньше успели подготовиться к встрече материально. В мае я провёл Шера небанальным маршрутом из таллиннского Старого Города (да, это пишется с больших букв) до автовокзала. Через месяц Шер поводил меня по Сименсштадту — рабочей слободке и заповеднику архитектурного функционализма в Западном Берлине. Мы прятались от дождя под сенью киоска с кебабами, пили пиво, разговаривали о поворотах биографии и начинали дружить. А ранней осенью разговор о фотокнигах продолжился — уже специально для журнала «Демагог». Вышел он таким обстоятельным, что было принято решение разбить публикацию на две части. В первой из них пойдёт речь о ранних проектах Шера, которые привели его к постколониальной фотографии, которой он занимается сегодня.

Максим Шер (1975) — фотограф, разрабатывающий тему постсоветского, сейчас — постколониального пространства на европейском материале. Делает фотокниги и зины. Выставки с его участием проходили когда-то в Москве, персональные — в Московском музее современного искусства (ММСИ-ММОМА) в 2021 году и в галерее «Триумф» в 2014-м, а также в Берлине, Лондоне, Петербурге и других городах. Почти за 20 лет работы Шер снимал для Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, The New York Times, The Guardian, Libération и многих других изданий. Snow — книга Шера, изданная в 2025 году, вошла в шортлист немецкой фотокнижной премии Deutscher Photobuchpreis. С 2021 года живёт в Берлине.

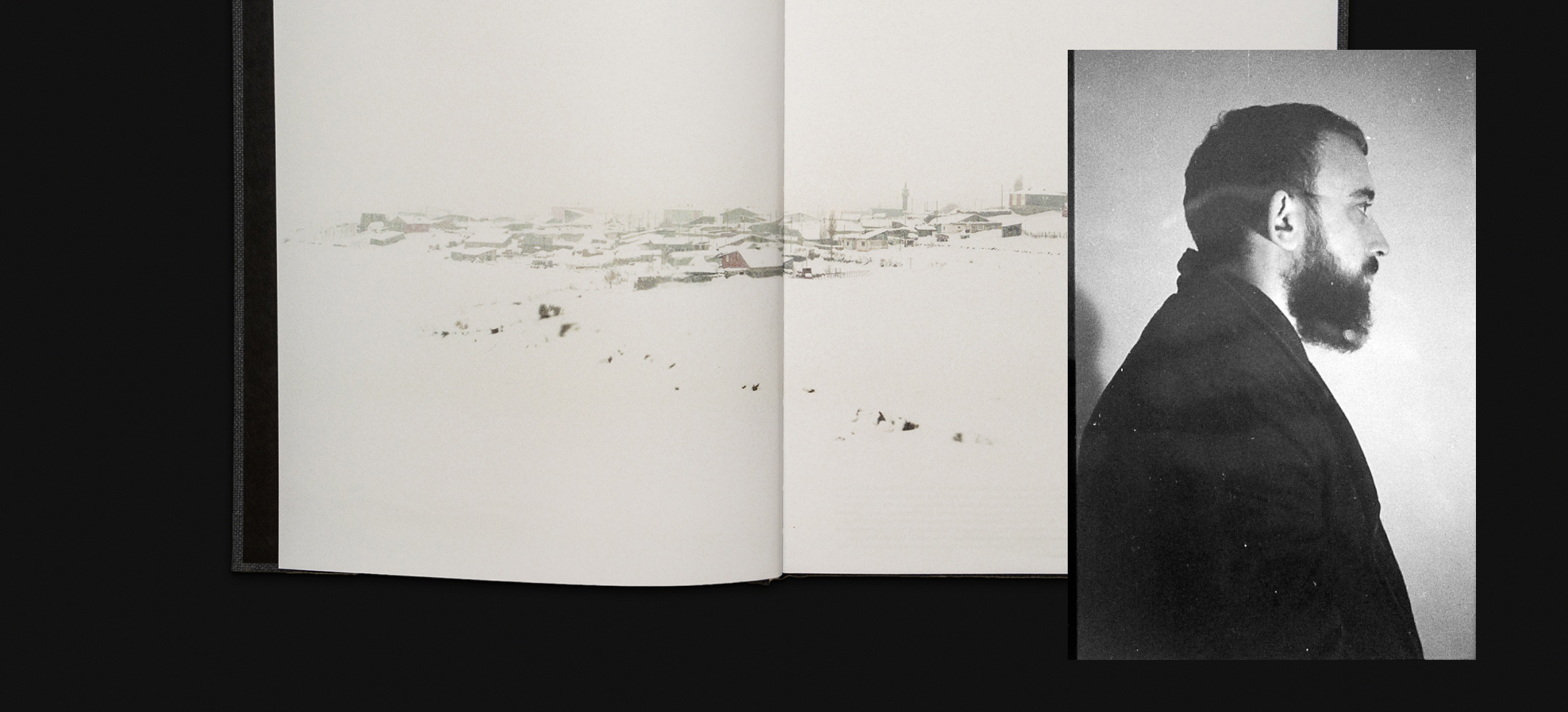

Жанр фотокниги довольно старый. Собственно, вышедший в 1844 году альбом The Pencil of Nature Уильяма Генри Фокса Тальбота — ничто иное, как фотокнига, изданная с целью пропаганды фотографической технологии, которую Тальбот запатентовал под ныне малоизвестным названием «калотип». Фундамент арт-фотографии и пикториализма в частности был значительно усилен в 1874 году, когда вышло новое издание сборника выдающегося английского поэта Альфреда Теннисона Idylls of the King, иллюстрации к которому изготовила фотограф-аристократка Джулия Маргарет Кэмерон. А ведущий пикториалист Америки Алфред Стиглиц не собирал фото в книги, но издавал журнал Camera Work, который послужил ресурсом для позднейших фотокниг, выходящих до сих пор. Каталоги парижских видов Эжена Атже и легендарная книга Брассая и Поля де Морана Paris de Nuit (1933) закрепили в массовой культуре тот образ Парижа, который многих утомляет как слишком предсказуемый. И так далее.

Обложки переизданий книг The Pencil of Nature Уильяма Генри Фокса Тальбота и Paris de Nuit Брассая и Поля Морана.

Одновременно это довольно периферийный культурный продукт. Тот же каталог Атже, изданный в том же 1930 году, что и выдающаяся книга Августа Зандера Antlitz der Zeit, остались незамеченными, если не считать внимания Вальтера Беньямина. Кстати, тогда его тоже считали чудаком и маргиналом, неохотно печатали и не понимали, о чём он вообще толкует. Время фотокниг наступило намного позже, когда выставки со всей их помпой и шиком, типичными для второй половины XX века, начали сдуваться и опадать. А теперь после отлива дорогостоящего (пост)модернизма на отмелях лежат книги, заставляющие по-новому взглянуть и на историю индустрии, и даже на самое существо фотографии. По крайней мере, на её культурную функцию.

Найденная фотография как маленькая дверь в искусство

Ещё до начала предметного разговора Шер признаётся, что книги выросли из его намерения стать фотожурналистом. «Я хотел снимать для изданий — в основном для журналов. Фотография же делится на газетную и журнальную. Если журнальная более созерцательная, то газетная более плакатная, что ли. Но я журнальной занимался почти всю жизнь, хотя и для газет несколько раз тоже снимал».

Шер начал работать в 2006 году. Он считает, что в это время фотожурналистика уже переживала свой закат, который, впрочем, «до сих пор не закатился». Снимают ещё довольно много, но уже не в тех объёмах, как раньше. Поэтому непрерывного потока съёмок у фотографа, начавшего в это время входить в профессию, быть уже не могло. Плюс заказы для изданий неизбежно поверхностны. «Всегда хотелось проникнуть чуть глубже. Находясь на месте, ты видишь, что история, которую ты делаешь, заслуживает намного большего, чем то, что в итоге ты о ней наснимаешь». Так параллельно фотожурналисту и сформировался фотограф-художник. Или, по крайней мере, автор.

Фотокниги, в отличие от фотожурналистики, не появляются по заказу. Нужен чистый внутренний энтузиазм. «Максимальное выражение фотопроекта — это не выставка, а фотокнига. Выставка — тоже хорошо, но она временная, а книжка плюс-минус навсегда». Шер соглашается с гипотезой, что время выставок как важнейших событий в мире визуальной культуры прошло. Что-то с ними случилось — они всё так же организуются, это важно для участников и самой верной публики. Однако выставка больше не становится стартом карьеры, когда открытие производит взрывной эффект, и герой выставки просыпается знаменитым. Книги же материальны, но не приносят стабильного дохода. Надо на что-то жить, чтобы их делать. «Если честно, тут одно только спонсорство, конечно, работает. Либо собственные деньги — если они есть. Но обычно их нет». Смеёмся оба.

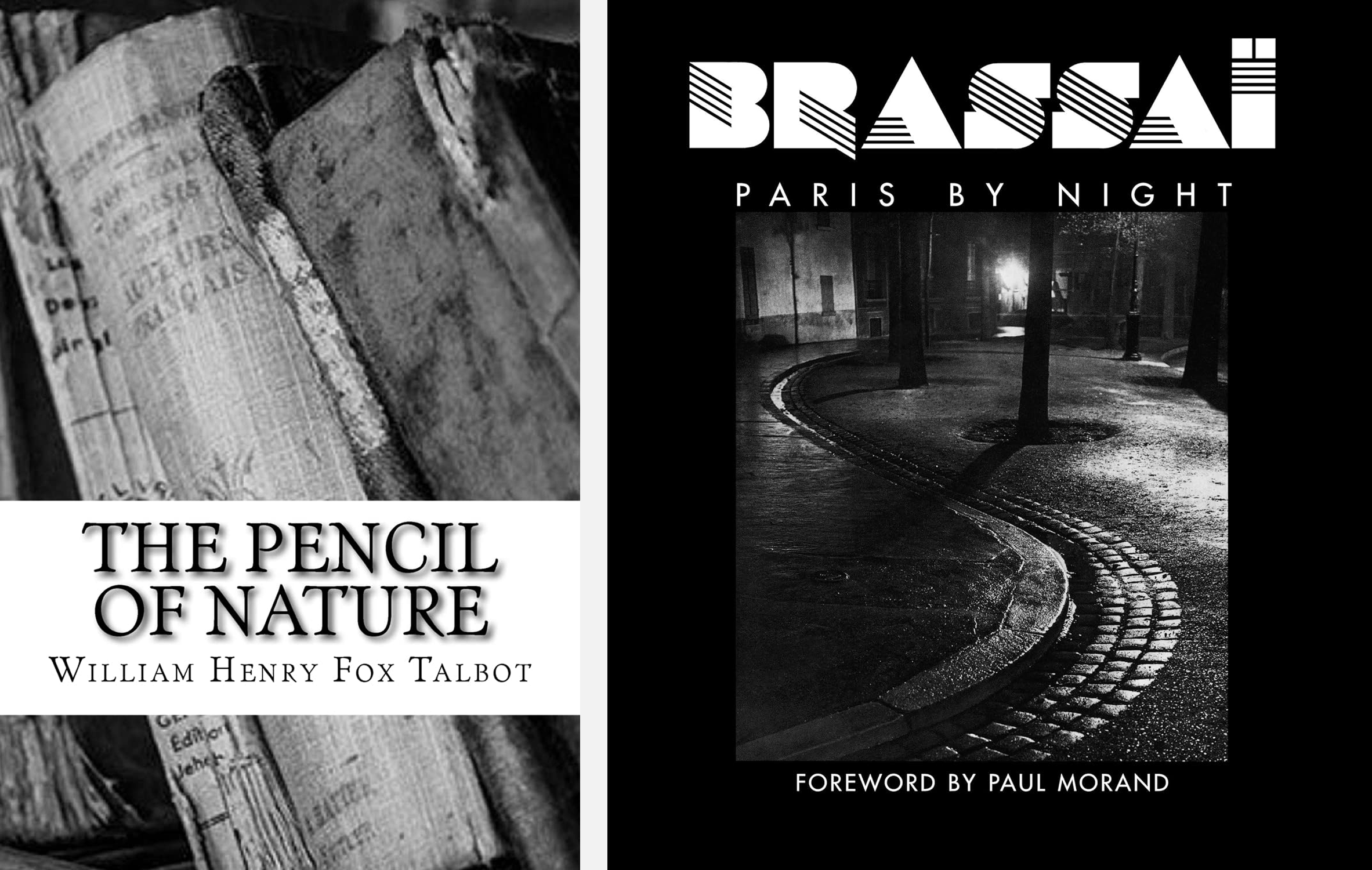

Первая книга появилась случайно. Её заглавие — цитата из «Школы для дураков» Саши Соколова: «Отдалённый звучащий чуть слышно вечерний вальс». Она о том, во что превращается человек после смерти, уточняет Шер. «Как-то друзья нашли в старой коммуналке чей-то фотоархив. Там были в том числе и цветные слайды, причём огромное количество. Из них я и сделал свою первую книжку, которая ещё в 2012 году вышла в издательстве Treemedia. Она больше такая поэтическая, романтическая, чем research based».

Портрет фотографа Максима Шера и обложка его первой книги «Отдалённый звучащий чуть слышно вечерний вальс»

«Хотя, — размышляет вслух фотограф, — это тоже по-своему исследование. Но в нём много не исторических, а личных совпадений. Мои друзья, которые давным-давно тоже переехали в Германию, тогда жили в Питере, как и я. Они архитекторы, и у них был большой клиент, который занимался выкупом и обустройством коммуналок подо всякие офисы, магазины, или просто под сдачу. Это была большая барская квартира на Петроградке, Большой проспект, дом 22, как сейчас помню». Точный адрес добавляет конкретики ощущений. Автор этого материала тоже жил на Петроградке два года и ходил мимо постоянно. Доходный дом Колышко, эклектика 1912 года. Это я не помню, как сейчас, а посмотрел.

«Как мы потом выяснили, — продолжает Шер, — квартира принадлежала владельцам дома, и женщина, которая оставила архив, была их родственницей. Она родилась в этой квартире в 1920 году и всю жизнь там прожила. Все умерли, а фотоархив остался. Там была какая-то дальняя родня — наследники. Всё ценное они забрали, а неценное оставили. Фотографии, разумеется, попали в это „неценное“. Когда я уже сделал книжку, выяснилось, что мой отец немного знал эту женщину. Она работала в этнографическом музее, а её первый муж был известным археологом. Он работал в Центральной Азии, и мой отец в студенческие годы общался с ним, и под его влиянием выбрал археологическую профессию».

Хозяйка найденного фотоархива — сотрудница этнографического музея Галина Бабанская

Хозяйка найденного фотоархива — сотрудница этнографического музея Галина Бабанская

Это была в первую очередь редакторская работа с found photography без претензий на новации. Из имеющегося массива были отобраны фотографии, составлявшие сюжет прошедшей жизни. Шер также написал небольшой сопроводительный текст и сделал серию снимков квартиры, чтобы показать, как она выглядела на тот момент. Хотя момент этот растянулся на три года, которые прошли между открытием архива и началом работы над проектом.

(Недо)пространство как способ изменения политических взглядов

«А потом у меня была, дай бог памяти, книжка с названием, которое мне даже произносить неудобно, — Шер действительно немного смущён. — Это мой самый долгоиграющий проект. Я больше всего времени на него потратил. И благодаря ему я стал относительно широко известен в узких фотографических кругах. Тут я начал делать то, к чему больше всего лежит душа — снимать повседневный ландшафт».

В книгу «Палимпсесты» вошли материалы поездок по постсоветским странам, которые продолжались с 2010 по 2017 год. Больше всего России, но есть и Украина, и Казахстан. Почему такое название — интуитивно понятно: постсоветское состоит из наслоений, и всё принципиально не доделанное. «Так и есть, — подтверждает Шер. — Только я терпеть не могу это слово, от которого теперь не отделаться. Эти гаражи, лавки — и такое высокопарное слово. Не хватило мне тогда вкуса для нормального названия».

В центре Улан-Удэ

В центре Улан-Удэ

Хотя термин — точнее не придумаешь. Пространство состоит из клочков, каждый из которых делался абы как и всё равно не доделан. Общими усилиями формулируем: «Что получилось, то и хуйнули».

«Я постарался сделать каталог — из чего состоит постсоветский город, какова его типология, — комментирует Шер. — Интересно, что благодаря поездкам, которых за семь лет было очень много, у меня произошло изменение политических взглядов. А именно — окончательное отслоение от либеральной интеллигенции. Я полюбил нашу неустроенную хаотичность и бестолковость ландшафта. Благодаря поездкам я проводил много времени в поисках выразительных мест. И я стал чувствовать себя в этом, как дома, перестал воспринимать своё как что-то чужое. Интеллигенция всегда пыталась перемещаться по этим пространствам на полусогнутых бегом из точки А в точку Б. А я, наконец, перестал и освоился в полном смысле слова».

Набережная в Вологде

Набережная в Вологде

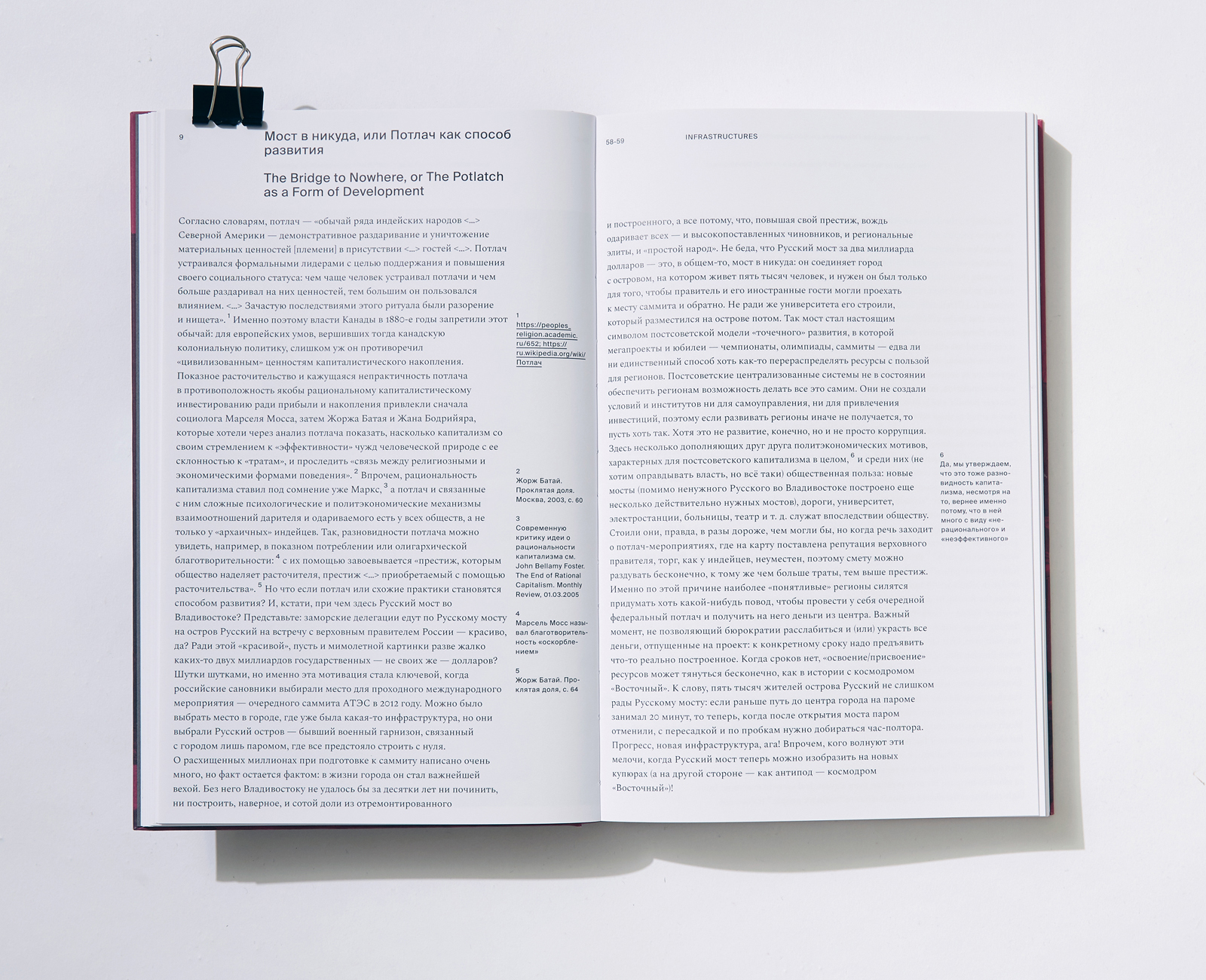

Название следующего проекта Шер считает более удачным — «Инфраструктуры». Это первая работа в соавторстве. Фотограф и художник Сергей Новиков, исследующий сообщества и населённые ими территории, привносит в практику чистого наблюдения, какую обычно отождествляют с фотографией, принцип интервенции в пространство. На пару с Шером они реализовали своеобразное пристрастное исследование. В этой книге много текстов со ссылками, академических на вид и публицистических по сути, что для авторов, воссоздающих синхронный срез ландшафта, вполне принципиально. В книге «Палимпсесты» немного текстов (один из них — Максима Трудолюбова), тогда как в «Инфраструктурах» текст на двух языках занимает больше половины книги. Из-за этого она напоминает щедро иллюстрированную монографию.

В своё время филолог Александр Долинин, критикуя в строгой рецензии исследование Александра Эткинда «Толкование путешествий», которое ему очень не понравилось, закончил текст фразой: «Книга хорошо иллюстрирована». Старорежимный филолог не нашёл бы способа выразить больше презрения к нерадивому автору. С тех пор многое изменилось даже в границах филологии, не говоря уже о междисциплинарных опытах вроде фотокниги. Ей не пристало быть иллюстрированной плохо или бедно — если только это не концептуальная бедность постсоветской полиграфии типа дерзкого DIY на рулонном офсете. «Инфраструктурам» помог выйти Фонд Генриха Бёлля, и здесь тяжёлая долговечная бумага 130 граммов на квадратный метр. Жить будет долго.

Обложка книги «Инфраструктуры»

Исследование жизни как тыкание палкой в полумёртвую политику

«Если „Палимпсесты“ — это набор более или менее одинаковых образов, снятых на одну камеру с плюс-минус одного расстояния, то „Инфраструктуры“ тоже начинались с ландшафтов, которым мы с Серёжей хотели придать какую-то глубину, — продолжает Шер. — Первый наш кадр мы сделали на том месте, где был Черкизовский рынок. Это было нетрудно сделать, чтобы потом подписать что-то ещё, кроме места и времени, где сделано фото. Просто всё началось с того, что нам с Серёжей смертельно надоели распространённые тропы фотожурналистики. Устои мы не подорвали — эти тропы и жанры продолжают существовать. Да мы и сами никуда не вырулили — просто поездили и что-то поняли».

Тем не менее, говорит Шер, «в какой-то момент нам наскучили даже собственные попытки выйти за рамки фотожурналистики. Чтобы попасть в индустрию, надо обтесать себя со всех сторон и фигачить все эти опен-коллы, чтобы члены жюри могли ни во что не вникать. Я сам был в таких жюри: люди получают там крошечные деньги — ещё ты будешь в это вникать, есть дела поважнее. А наши картинки сходу не бьют, в них надо вникать. Мы и книгу для этого делали».

Разворот книги «Инфраструктуры»

Разворот книги «Инфраструктуры»

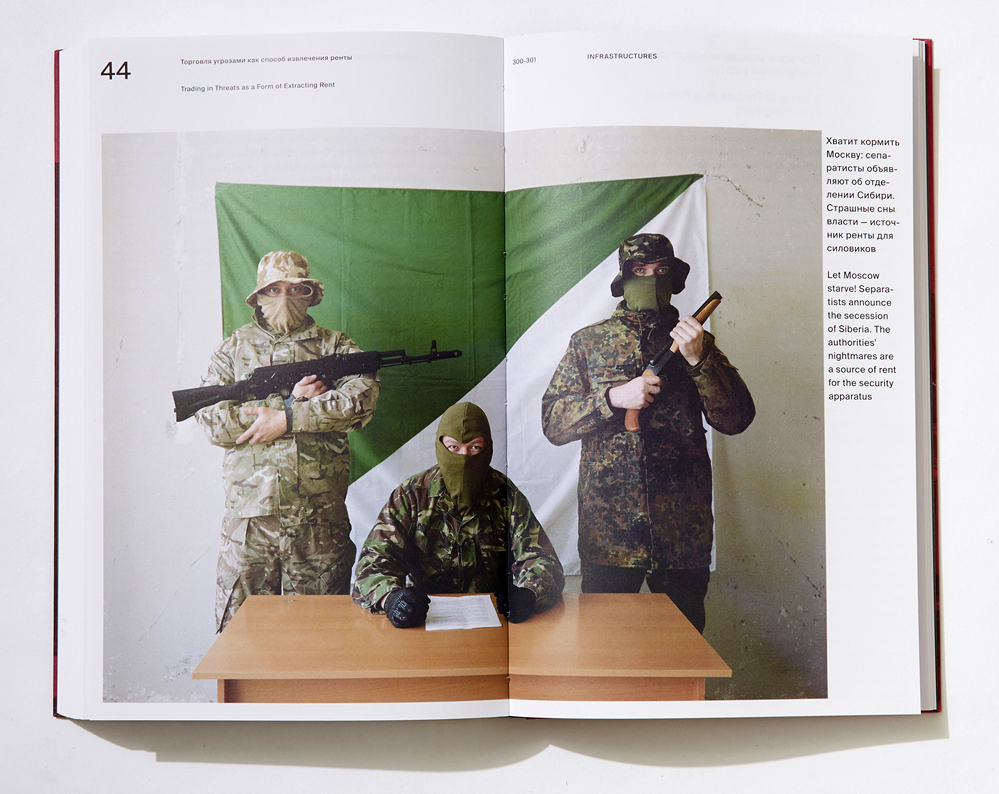

В книге визуализирована политэкономия постсоветского пространства. В первую очередь то, что французский урбанист Марк Оже называл «не-места» (non-lieux). Дороги, мосты, линии электропередачи и прочие гетеротопии (умное слово, которым щеголял ещё Мишель Фуко для обозначения составных пространств-посредников). Не всё поддаётся визуализации при помощи ландшафтов, поэтому авторам пришлось прибегать к реконструкциям — делать постановочные фото и нанимать массовку на сайтах актёров. До сих пор бытует мнение, что фотография должна фиксировать пресловутый «решающий момент» в терминах Анри Картье-Брессона. Но мало кто задумывается над тем, как редко это происходит в действительности и до какой степени это неважно для создания адекватного и достоверного сообщения.

«Да, мы буквально выстраивали мизансцены, которые подсмотрели в каких-то старых репортажах, — рассказывает Шер. — Это чистый reenactment, только не чего-то там классического и узнаваемого, а самых мелких, частных вещей. Например, заседание общества конспирологов или очередь к Матроне Московской. И соответствующая глава о том ином аспекте постсоветской политэкономии. 50 фоток — 50 главок. Нам было по фану это придумывать, хотя мы и старались держаться концептуальных рамок, чтоб не превращать всё в цирк».

Разворот книги «Инфраструктуры», очередь к Матроне, reenactment

За несколько месяцев до начала большой войны, то есть поздней осенью 2021 года в Новосибирске была коллективная междисциплинарная выставка, которую устраивал один культурный центр. Проект «Инфраструктуры» был представлен там особенно щедро. Изначально Шер и Новиков придумали сделать «лицом» своей экспозиции самую весёлую фотографию, иллюстрирующую мнимый, вернее совершенно неагрессивный в действительности сибирский сепаратизм. Но цензура к тому моменту разгулялась уже достаточно, поэтому кураторы мягко, но в предельно выразительных терминах отказали в размещении постановочной фотографии вооружённых людей с грозным сибирским флагом на площадке муниципального учреждения. Хотя казалось бы: за пару лет до этого стикеры с цветами этого флага и слоганами типа «Сибирь — это мы» свободно продавались, например, в книжных магазинах Академгородка…

«Хватит кормить Москву!»…

«Мы тыкали палкой в пространство нашего политического высказывания, — Шер явно доволен формулировкой. — Та выставка увенчалась доносом, который написали в прокуратуру местные активисты после разноса, устроенного под видом рецензии местной „Комсомольской правдой“. Главной темой обвинений был наш проект — чему это муниципальное учреждение учит молодёжь и всё прочее в лучших традициях». Исследование пограничных пространств России — опасная затея. А с учётом того, что она вся — в сущности пограничное пространство, жёсткая встреча с государством неизбежна.

Демагог — журнал о независимой культуре.

Мы берём интервью у андеграундных режиссёров, выпускаем рецензии на главные книги независимых издательств, рассказываем о новостях культуры, репрессиях, цензуре и релизах, публикуем аналитические материалы о прошлом, настоящем и будущем.

Вы можете помочь рассказывать больше и чаще настоящей живой культуре, подключив ежемесячное пожертвование на Boosty или Patreon. Помните, что Демагог — свободный журнал для свободных людей. Мы зависим только от вас!