Маршрут на концерт звезды городского романса, барда Зиновия Воаса, в доме Айхенвальдов оказался не таким простым, как мы думали. Я роюсь в завалах писем, стенограмм, заготовленных цитат. Заглянул в один сюжетный тупик, свернул в соседний тематический переулок. Но так или иначе приходишь кругами всё к тому же началу: посещение святая святых, храмовой тайны — его комнаты в Подколокольном переулке.

“Зайдите ко мне, когда я проснусь”, сказал Асаркан по телефону.

“Это когда?”

“Часа в два”, сказал он и уточнил: “Дня. Два часа дня, я имею в виду. Это когда все советские люди сидят за обедом из трёх блюд с киселём на десерт. К этому моменту я успею закончить правку моей рецензии для журнала «Театр», мы забросим мою статью в редакцию и потом выпьем в центре кофе с Иоэльсом”.

Я не решился спросить: “кофе с иоэльсом” — это что, какой-то экзотический десерт, который дают в этом самом центре? Слово “центр” с его конспиративной интонацией звучало как некая секретная штаб-квартира, контора разведки, откуда шли указания и инструкции. Инструкции тут же последовали, с указаниями, как найти его дом в районе Солянки.

“Только не вздумайте звонить мне в коммунальный звонок у входной двери. Я не люблю, когда соседи контролируют визиты ко мне гостей из внешнего мира”.

“Как же к вам попасть, если дверь будет закрыта?” — поинтересовался я.

“Дверь открою я сам. Надо кинуть коробком спичек (летом) или снежком (зимой) в моё окно с другой стороны дома. Если окно закрыто, значит, я дома. А если окно открыто, значит, меня нет”. Я предположил, что он оговорился: очевидно, наоборот, когда открыто — он дома, когда закрыто — его нет. “Нет, окно не дверь”, резко возразил он: “если окно открыто, значит, меня нет, потому что я не терплю сквозняков, и окно в собственном присутствии держу закрытым, а когда выхожу, открываю, чтобы выветрился дух моего присутствия, как будто я вообще здесь не живу. Главное, оставлять поменьше следов собственного присутствия в этом мире”. Если на лицо все признаки присутствия, значит, он отсутствует. Он появляется тогда, когда его меньше всего ожидаешь. Тогда, когда всё закрыто. Там, где всё открыто, ему нет места. Он там, где его не должно быть. Он там, где его нет. Такая теология. Или метаматематика.

Я прошёл от площади Ногина по Солянке, свернул налево и нашёл дом на углу площади имени Максима Горького, автора пьесы “На дне”. При сакраментальном отношении ко всякой ерунде, всякая ерунда кажется сакраментальной. Я тогда ещё не знал, что сам его дом — это бывшая ночлежка Хитрова рынка и вообще не слышал ещё всей мифологии его района, как её излагал Асаркан. Я обогнул трехэтажную, вроде бы, ночлежку и вышел на площадь. Задрал голову и стал всматриваться в окна. Какое из них окно Асаркана? У меня был наготове коробок спичек. Проблема была в том, что я не мог решить в какое из окон его кинуть.

Лена Шумилова мне напоминает: второе окно слева от угла на втором этаже. Ты уверена? Может быть. Я не помню. Асаркан или забыл сказать, где было его окно, или же я пропустил его указания насчёт звонков и швыряния кирпичами в окно мимо ушей. На это гадание у меня ушло четверть часа. В конце концов развернулся и пошёл искать вход со двора.

Я обнаружил, что в этом дворе Подколокольного переулка колокольного звона не слышно. Слышу звон, но не знаю, где он. Это не колокольный звон: там, в здании бывшей колокольни, грохочет с перезвоном фабричный станок. Та заводская проходная, что в люди вывела меня. В снегу валялись сломанные ящики и бутылочная тара, какие-то железные огрызки — торчат зимой из снега, а летом всё так же торчали из жухлой травы. Я перепробовал несколько входов на галерею с дверьми и выбрался, наконец, к боковому крыльцу с лестницей, уходящей во тьму, как будто в чёрную дыру, после бомбёжки. Лестница поднималась вверх, в утробу дома, как закрученная узлами кишка: там были переходы и колена, отростки и соединения с другими коридорами. Я оказался перед дверью в коммунальный быт с классическим поп-артом из набора замусоленных звонков и указаниями, где и сколько раз в каких обстоятельствах какую кнопку давить (как будто это было руководство по борьбе с тараканами), где фамилии “Асаркан” не обнаружил. То есть, обнаружил кнопку звонка, где, в отличие от других кнопок, не было ни одной фамилии. Исходя из того, что Асаркан там, где его нет, я и нажал эту кнопку.

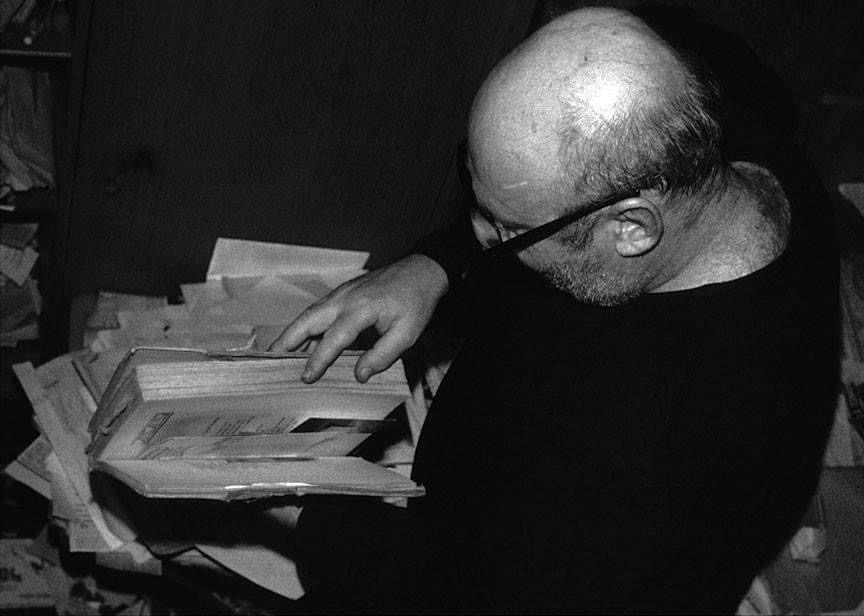

Дом Александра Асаркана в Подколокольном переулке

Я приготовился ждать, зная, как неохотно жители коммуналок отзываются на дверные звонки: большинство верит, что они никому на свете не нужны и что звонят им по ошибке. Но дверь распахнулась почти мгновенно, как будто Асаркан — летучая мышь, летает под потолком. Я чувствовал, что он в бешенстве. Он шепотом приказал следовать за ним. Или же это я сейчас, уже зная о тюремном прошлом Асаркана и его друзей, подстраиваю своё воспоминание об этом моменте как рефлексии того, о чем — его тюремном прошлом — узнал в будущем? Казалось, не хватало только позвякивание связки тюремных ключей в руках. Вместо этого звонко зацокали мои каблуки. В комнату двигались на цыпочках и желательно было снять обувь прямо в коридоре, как будто при входе в буддийский храм. Сапоги, ну куда от них денешься. Асаркан тут же обернулся и приложил палец к губам: “Тс-с-с!” — грозно зашипел он: “Ещё не хватало, чтобы проснулись мои опекуны”, сказал он загадочную фразу.

Ты когда-нибудь видела асаркановских опекунов? С годами можно было прийти к выводу, что опекуны засыпали всякий раз, когда у Асаркана кто-нибудь появлялся, а поскольку появлялся кто-нибудь в любое время суток, то спали эти мистические опекуны круглосуточно, что, в свою очередь, склоняет нас к предположению: а не была ли эта сонливость опекунов — средством запугивания нежелательных гостей? Существовали ли вообще опекуны на свете? или это был фантом и комплекс одинокого ребёнка Асаркана, чьи родители (отец — из бундовцев) были врагами народа? Я воображал опекунов советскими пенсионерами, с животиком и в очках, вечером перед телевизором, но всегда начеку.

Так или иначе, по коридору надо было проходить на цыпочках и общаться шёпотом, как в музеях или моргах. Ну и, конечно же, в самой церемониальности прохода по коридору я чувствовал синкретику, атмосферу храма, где не дай бог тебе, непосвященному, переступить порог святая святых. Я помню, однако, своё первое изначальное впечатление от этой коммуналки — не храма, а тюрьмы: блестящий коричневый линолеум, зеленоватая масляная окраска стен с бордюром, канцелярско-кухонные запахи и плошки ламп под потолком, с дверьми по обе стороны, под тюремные камеры.

Жильё Асаркана в конце коридора трудно было назвать не только храмом, но и комнатой вообще. Впрочем, и в тюремной камере, и в монашеской келье, и в лавке утильсырья есть нечто от святилища, хотя по размеру помещение было сродни стенному шкафу. Оно и было своего рода стенным шкафом: это было полуживое пространство в несколько квадратных шагов, жильё, отделённое от опекунов фанерной перегородкой. Это был шкаф со старой рухлядью — или, скорее, свалка бумажных продуктов: от двери с трудом можно было протиснуться к окну между тахтой и колченогим столиком, потому что всё остальное пространство было завалено папками, книгами, пачками старых конвертов и главное — пачками газет, теснящихся до потолка, как будто баррикадами против вульгарности мира за стенами комнаты. Там, где пачки газет не доходили до потолка, на них громоздились пачки книг, в свою очередь переложенных разными газетными и другими вырезками-закладками.

Двор асаркановского дома

Развернуться тут было негде и продвигаться можно было лишь по-ленински: шаг вперед, два шага назад. Но даже эта тактика была невозможна, когда всё время думаешь, на какую ногу ступить. Так ощущал это помещение я. Но Асаркан, крупный и сутулый, двигался от дверей к окну с лёгкостью парящей на пуантах балерины — нет, Карлсона, который живёт на крыше и летает с пропеллером за спиной. Но и Карлсону надо было периодически куда-то приземляться. Немногие половицы, что ещё оставались между тахтой и столиком, были покрыты обрезками картона, бумаги, газет и журнальных обложек. Пол был усеян таким густым слоем, что каждый, самый осторожный шаг, сопровождался шуршанием, как будто нога ступала сквозь ворох осенних листьев. Иногда что-то хрустело под ногами, неясно что там, человеческие останки, ореховая скорлупа или засохшая корка клея.

Ты тоже была в шоке, когда впервые попала в эту комнату, похожую на пыльный стенной шкаф? Нет, это было не шоком. Наоборот, я вошла и поняла: это и есть данность, так и должно быть, пыльное окно, рваное одеяло, иначе он жить не может. И я сказала себе, ты должна этот образ жизни принять и полюбить, в этом его великая мудрость: он знает, что его жизнь — это шок для тех, кто его никогда не поймёт, а я его понимаю и принимаю, и для меня это не шок.

Мы пробрались к островку цивилизации в виде столика перед тахтой (или диваном). Столик радостно высвечивался среди серого хлама из-за набора фломастеров — это была выложенная веером праздничная радуга цветов. На маленьком столике стояла пишущая машинка, я увидел на ней марку фирмы Оливетти. Рядом лежал коричневый пакет и на нём было написано алым фломастером: “Асаркан ж. Театр” — в конверте была, видимо, та самая рецензия для театрального журнала сегодня. Он усадил меня на пачку газет рядом с диваном, куда присел сам, сдвинув в сторону рваное толстое одеяло из цветных лоскутов. Кивнул в сторону египетских пирамид из газетных пачек:

“Если бы не чекисты, я бы мог погибнуть в этих газетных завалах. Но четыре года назад они унесли половину. Они пришли в поисках рукописи Улитина «Анти-Асаркан». Пародия на «Анти-Дюринга». Впрочем, я подозреваю, вы не знаете, кто написал Анти-Дюринг. Чекисты, я подозреваю, тоже не поняли аллюзии. Я им сказал: странно было бы искать у Асаркана сочинение под названием Анти-Асаркан. Подобное сочинение нужно искать у врагов Асаркана, например, у Улитина. Им, впрочем, было наплевать на клеветническую сущность улитинского сочинения: у них было указание изъять улитинскую машинку — в смысле всё с машинописным почерком Улитина. Если бы они знали, что все сочинения Улитина — это абсурдистский коллаж из реплик в разговорах со мной, они, скорее, должны были бы арестовать меня, а не рукописи Улитина. Я им подсовывал разные другие сочинения, завалявшиеся у меня в диване — шанс избавиться от этой словесной макулатуры — но эти рукописи были в четвёртом экземпляре и поэтому гэбисты брать их отказались”. А почему? “Потому что четвёртая копия не идентифицируется. В том смысле, что по этой машинописной копии нельзя угадать пишущую машинку, машинописный почерк. То есть, невозможно доказать, что это написано на машинке Улитина, даже если это улитинский текст”.

Этот Улитин из моего будущего возник до того, как я его увидел, а тем более услышал. Но Асаркан уже упоминал это имя, как будто готовя меня заранее к встрече с объектом его рапирных уколов и парирований, сведения загадочных счётов между строк и реплик на совершенно посторонние, казалось бы, темы. Я был ошарашен потоком информации и новых имён. Надо было запомнить непонятное слово “коллаж”. И ещё про неузнаваемость четвёртой копии.

Александр Асаркана у себя дома в Подколокольном переулке.

Асаркан говорил со мной, одновременно проглядывая страницы своей рецензии из конверта. “Моя итальянская Combina Olivetti слишком нежна и разборчива для четырёх копий, и поэтому, слава богу, не годится для распространения самиздата. Мои тексты в самиздате отсутствуют. Я, лично, решил воспользоваться обыском для расчистки территории, и сказал чекистам: уже если вы действительно ищете антисоветскую литературу, то вот она — вся сложена в пачки по стенам. Они сначала не поверили. Стали разбирать завалы итальянских газет. А там больше всего газеты Paese Sera, органа итальянских коммунистов. Много чего там понаписано, именно потому, что это газета антисталинских коммунистов, но она по ошибке или недосмотру продаётся в Москве с эпохи Оттепели. В Италии, кроме Папы Римского, вообще нету, практически, официальной цензуры, кроме как на распространение порнографии. Коммунисты должны изображать из себя инакомыслящих, диссидентов и борцов за свободу, и у них, поэтому, не оставалось никакого выбора, кроме как лидировать именно в этой роли нарушителей цензуры — порнографов. Причём итальянского языка никто из гэбэшников не знал. Короче, молодые люди увлеклись голыми девушками в разных позах. Параллельно с портретами Солженицына. И действительно, принялись с энтузиазмом разбирать горы газетных завалов. Обыск продолжался целые сутки. Расчистили завалы. От всех этих узлов. Узел первый. Узел второй. Все узлы с барахлом. Слава богу, половину унесли. Парадокс в том, что сколько этой макулатуры ни выгребай, всё равно куча не уменьшается. Это закон газетных завалов. А выкидывать всё — тоже ведь преступление? Надо было унести ещё и половину вещей с вешалки. Мне периодически дарят тёплые вещи. Я их не ношу. Например, этот пиджак. Мне его навязывает Виктор Иоэльс, он заботится о моём внешнем виде. Слушайте, а чего бы вам его не прихватить с собой? Я имею в виду не Иоэльса, а пиджак”.

Я наконец понял, что ИОЭЛЬС — это не название десерта с кофе, а имя человека. Пиджак был похож на то, что в Лондоне называют твидовый. Я его примерил. Рукава были слишком короткие. Этот пиджак через пару лет достался не мне, а новому — и последнему — воспитаннику в колледже Асаркана. О нём пойдёт речь позже. Но в момент примерки пиджак уже был покрыт пылью. Я попытался его встряхнуть, но был в этом жесте приостановлен.

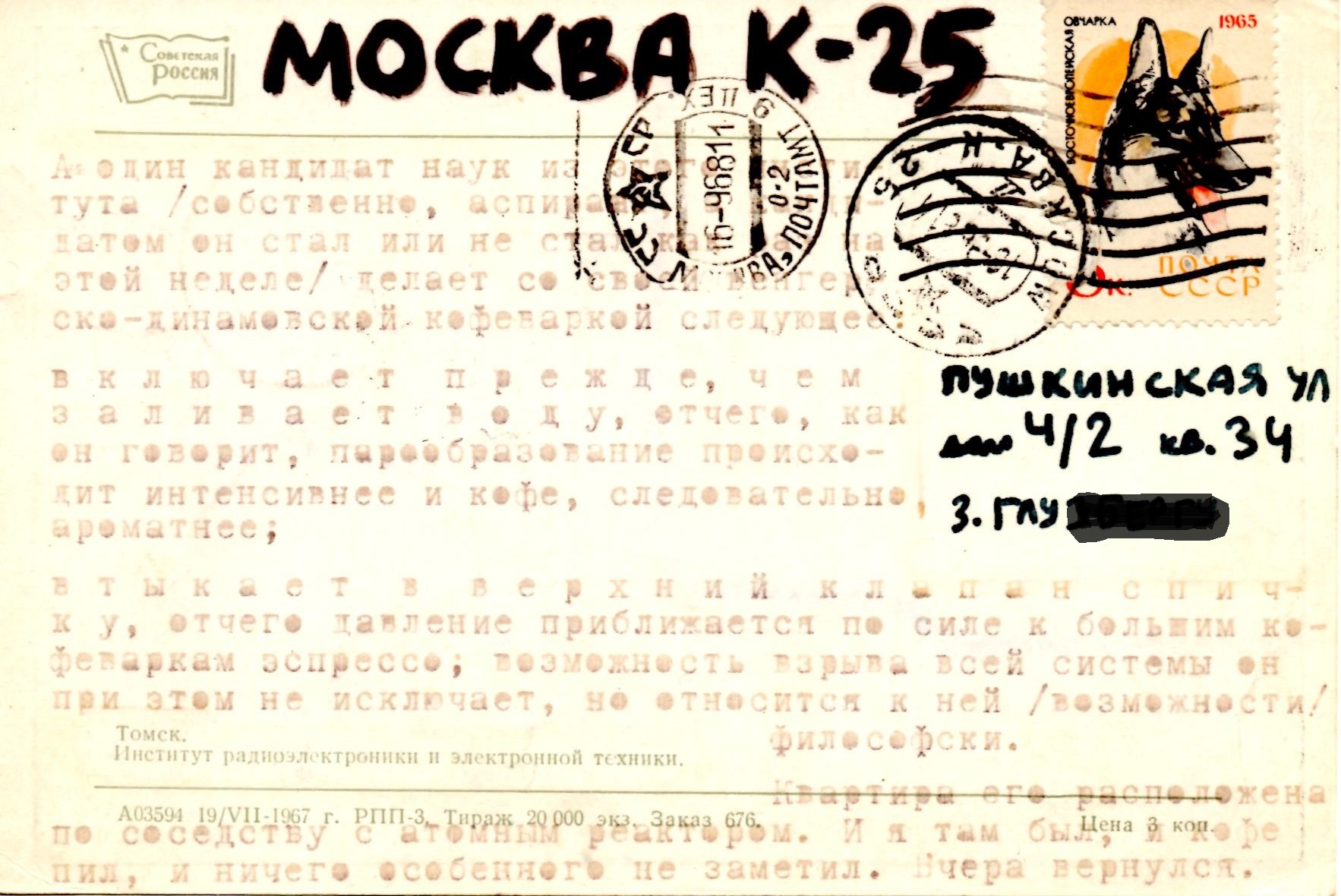

“Нельзя бороться с пылью — сколько бы её ни вытирали, ни вытряхивали, она возникает вновь”, сказал Асаркан вешая пиджак обратно на гвоздь в углу. Всё было покрыто сигаретным пеплом и пылью, точнее, казалось, что всё — за исключением безупречного вида книжной полки у дверей. Пыль, так или иначе, не признавалась за вредный элемент в его домашнем быту. “К пыли надо относиться творчески”, сказал Асаркан. Он мне тут же объяснил, как слой пыли скрепляет и предохраняет предметы быта от распада, забивает щели в фанерной перегородке и даже улучшает работу механизма проигрывателя, примостившегося на двух томах Брокгауза и Эфрона. Дело в том, что у его проигрывателя только одна скорость, на 33 ½ оборота. Но благодаря накапливающейся пыли, на нём можно слушать и старые любимые пластинки на 45 оборотов: из-за пыли проигрыватель не включается сразу на 33 ½ оборота; ему нужно некоторое время поработать, чтобы разогрелось масло и раскрутился механизм. На это уходит около часа, и всё это время можно слушать пластинки на более медленной скорости. Надо уважать привычки механических объектов твоей жизни. Разговаривая со мной, Асаркан отстукивал новые слова на карточке почтовой открытки, вставленной прямо в пишущую машинку и к звучанию клавиш прислушивался, как к близкому человеку, страдающему от тяжелого кашля.

Металлолом в этой лавке утильсырья тоже присутствовал в виде помятого чайника, и странного предмета с гранёными стальными боками. Он возвышался на подоконнике и по форме напоминал средневекового рыцаря с колпаком шлема, или сторожевую башню, строгим силуэтом в холодных лучах зимнего солнца в окне, как будто на далёком горизонте, и от этого смещения расстояний отражение головы Асаркана смотрелся в тюремном окне, как будто на этой башне стоял на вахте часовой. Винная бутылка рядом выглядела как эта самая лагерная вышка.

“Это бутылка портвейна под названием «Солнцедар», но я вам этот напиток не предлагаю: эту бутылку не допил и оставил на подоконнике в один из визитов нетрезвый Улитин. Я про неё совершенно забыл, а когда поглядел на бутылку, там жидкость расслоилась на прозрачный состав и какую-то черную жижу внизу. Прозрачный состав по запаху отдавал бензином. Я его слил, и то, что было внизу оказалось жутко липким составом. Специалисты говорят, что это креплёное вино привозят в Россию из Алжира в цистернах из-под нефти. Я его попробовал использовать в качестве клея для моих почтовых открыток и выяснилось, что держит неплохо — когда у меня кончается синтетический клей БФ, я использую «Солнцедар». Хотите попробовать?”

Я не понял, про какое выклеивание открыток идёт речь. Я лишь спросил, почему Асаркан всё время говорит об Улитине в прошедшем времени — он ещё жив? “Улитин уже давно не жив. Но только некому отпеть. Он живёт в прошедшем времени. Сидит в кафе «Артистическое», куда живые люди уже давно не ходят”. Удивительно, как быстро уплотнялась эта дымовая завеса из новых для меня имён, образа жизни и смерти, и от двух наших с Асарканом сигарет несмотря на то, что окно, когда мы вошли, было открыто настежь и в комнате за несколько минут до этого стоял чистый морозный воздух. Но очень быстро, как будто разогретые сигаретным огоньком, поползли из углов запахи отсыревшей бумаги, старого одеяла, проеденной молью одежды, пыли. Когда Асаркан перемещал предметы с тахты эта пыль затанцевала в дуэте с сигаретным дымом.

От этой пыли, взмывшей в воздухе, я чихнул. Тут достаточно было и мышиного писка, чтобы нарушить неуловимый баланс и превратить изощренную египетскую цивилизацию пирамидальных нагромождений в вавилонский хаос. Что и произошло. Ущерб показался мне незначительным: пострадали лишь какие-то обрывки журналов и кусочек тонкого картона с выпечатанным на нём текстом, по размеру — с почтовую открытку. Всё это взлетело в воздух и осело на полу. Асаркан чертыхнулся. Развёл руками сокрушённо. Сел, безнадёжно прикрыв лоб ладонью.

“Ну вот, вся моя работа по созданию оригинального почтового решения — коту под хвост. Тут сушились ингредиенты”, сказал он, стряхивая пепел в банку из-под сардин. Я отметил необычный выверт руки, когда он как бы срезал пепел с конца сигареты быстрым касанием о край пепельницы. Тут же запомнил жест, и с этого моментами я тоже стряхивал пепел с сигареты именно в такой манере. Я полез под столик собирать эти самые “ингредиенты” — то есть разные обрывки и обрезки бумаги, журналов, газет. Нашёл кусочек тонкого картона и успел прочесть: “…спичку в верхний клапан… что не исключает взрыва всей системы”.

“Это я заготавливал открытку про верхний клапан кофеварки — открытие одного инженера из Тюмени. Вы что, никогда не видели кофейной машины?” — спросил Асаркан, заметив мой взгляд на металлический агрегат на подоконнике. “Это старая венгерская кофеварка”. Он показал мне какой-то клапан в центре кумпола кофеварки на подоконнике. Если туда вставить спичку, то давление существенно увеличивается, что повышает качество кофе, “но не исключает взрыва всей системы”. Впрочем, сказал Асаркан, “кофеварка не разлетается на куски, а просто трескается и перекореживается: можно паром обжечь руки”.

“А кому предназначалась открытка?” — спросил я.

“Как кому? Каждому, у кого есть кофеварка”, сказал Асаркан. “Например, Айхенвальду. Он попал в нашу с Улитиным тюремную психбольницу, ЛТПБ, когда прочёл следователю строки своей новой поэмы: ах, какое было б счастье, если б атомной волной ядерный удар на части расколол бы шар земной! Но я мог бы послать эту открытку и кому-нибудь ещё из моих корреспондентов”.

“И у всех у них есть кофеварка?”

“Во-первых”, с явным удовольствием стал разъяснять Асаркан, “я исхожу из того, что общаюсь с цивилизованными людьми. А какой ты цивилизованный человек, если в наше время у тебя нет венгерской кофеварки, которая в сущности не хуже итальянской”.

“Но у меня нет кофеварки”, совершенно бесстыдно признался я.

“Вы пока ещё не мой корреспондент. Если её нет, значит она должна появиться позже. Даже если мои друзья такие варвары, что выживают без кофейной машины, я заранее знаю, что я этот аппарат им в конце концов подарю. И у них тут же возникнет необходимость в моих почтовых инструкциях по поводу верхнего клапана”.

“То есть, сначала возникают инструкции, а потом реальность, которая этим инструкциям следует?” — заговорил во мне посетитель математических кружков.

“Совершенно верно. И делаю я это довольно успешно. Пока не приходят разнузданные визитёры и одним чихом не уничтожают неведомый шедевр”. Он стал приподымать разные пачки книг, где между томами, как под прессом, хранились открыточные заготовки и выклейки. Как фокусник на эстраде, Асаркан продемонстрировал у меня на глазах, как можно расщеплять иллюстрированную картинку из журнала на несколько слоев (он умел расслоить даже газету “Правда” — у газеты “Известия” была более хлипкая бумага) и потом наклеивать один слой с картинкой на другой так, что эта картинка становилась как бы “подтекстом того, что видишь, и в этом смысле идея стандартной советской открытки с Кремлём в коллаже с текстом о возможном взрыве всей системы была не такая глупая, как показалось мне сначала. Связь же между взрывом кофеварки и Кремлём никто, впрочем, не поймёт, кроме самого Айхенвальда и тех, кто знает его строки, а знает их весьма ограниченное количество людей, вынужденных выслушивать его поэзию. У поэтов проблемы с цивилизацией. Айхенвальд до сих пор не знает, как общаться с кофейной машиной. А как вы пьёте кофе?”

“Из турочки”, сказал я.

“Вы ждёте пока кофе с пенкой поднимается?” Ну да. “Это неправильно. Надо всё время помешивать. Но у меня кончился запас кофе, поэтому кофе мы будем пить в магазине «Чай» на Неглинной”. Кофе в чае? Я промолчал. Тут все слова надо медленно перемешивать, как кофе в турочке. Это и называется коллаж.

“Я вам сейчас заварю чай, но у меня нет соевых батончиков «Ротфронт» к чаю. Есть совсем другие”, и он придвинул бумажный пакет, “под названием «мокко». Но они несъедобные, они своей шоколадностью перешибают вкус чая. Если и вас, как и меня, эти «мокко» не устраивают, потянитесь за сахаром на подоконнике. Этот расфасованный рафинад я таскаю из заведений общепита”. На подоконнике, рядом с лагерной вышкой из кофеварки действительно возвышалась пирамида из сахарных кубиков. Я решил послушно отвергнуть вредные батончики “мокко” и выбрал обыкновенный сахар. Я понимал, что в этой новой для меня цивилизации свои строгие законы и им надо беспрекословно следовать.

Комментарий Зиновия Зиника: "Одна открытка мне — с текстом, упоминающемся в моем сюжете".

Он вскипятил чайник, насыпал щедро в чашку прямо из пачки азербайджанского чаю, взял огромное белое полотенце и сказал, что пойдёт принять душ, а я тем временем могу изучить старые журналы. Тут много чего можно было изучать. Странные плакаты по стенам, старые дощечки с официальными надписями, подобранные где-то на улице, на свалке, выброшенные из советских учреждений. Вроде: "Не прикасаться: высокое напряжение!" — с черепом и костями; или самодельный плакат "Мы в ответе за прирученных", какие-то "коллажи" и фотографии, и даже ржавая подкова на счастье. Рядом с пишущей машинкой лежала отпечатанная открытка, явно ещё "недоклеенная", потому что там не был выставлен адрес — лишь имя адресата: "Л. Шумиловой". Всё пространство открытки было заполнено не только отпечатанными строчками, но и текстом от руки — мелким, но чётким и разборчивым почерком:

“Я остался без чайного припаса, поскольку унёс с одного дня рождения пакет неправильных батончиков. То есть, мне этот пакет навязала хозяйка дома, думая меня умаслить, и я поддался, потому что заметил на столе постный сахар и решил, что он мне пригодится в качестве чайного припаса, но, когда я раскрыл пакет, там обнаружились батончики мокко, а их приторную горьковатую шоколадность никаким чаем невозможно запить, они перешибают любой вкус, но при этом в них напрочь отсутствует соевость. Не путать с совестью”. Текст переползал на другую сторону открытки: “Совесть есть у всех, её даже слишком много, а вот соевости, действительно, мне в жизни не хватает”.

Меня поразило, что я про батончики "мокко" уже слышал только что из уст автора открытки, живьём, так сказать, а тут эти слова были воспроизведены, как бы у меня на глазах, в виде страницы из другой жизни. Точнее, слова у меня на глазах преображались: слово записывалось, регистрировалось в нечто материальное, в бумажный прямоугольник с почтовой маркой в углу.

Я ещё не успел пролистать один из старых номеров журнала “Театр”, отхлёбывая из чашки чая с рафинадом, как Асаркан уже возник перед столиком, вернувшись из ванной. Он был завернут в белое полотенце и выглядел, как римский патриций. Перед тем как переодеться, он закурил сигарету, стоя в этой своей тоге перед окном, вглядываясь в замутненное стекло, где его ждал варварский Рим. А через минуту он уже был переодет в свои московские городские доспехи: в шерстяном джемпере-водолазке, сером пиджаке, с толстым шарфом и в шапке-ушанке, с пачкой газет и больших конвертов с рецензиями под мышкой.

“Двинулись!” — сказал он. Поднявшись, я сумел не разлить недопитую чашку чая на журнал и успел перед выходом заглянуть в концовку старого театрального эссе Асаркана:

“Легко выйти в люди, примкнув к выигрышному направлению. Трудно там («в людях») остаться, когда направления больше нет (или оно больше не выигрывает) и ты один”.

© Zinovy Zinik, «Украденный почерк» (2024)