Спасибо, жизнь моя обожаемая, за поздравленьице и за “Mercury” (кстати, читала ли ты очаровательную штучку о Вагнере в Lit.<erary> Digest?). Провожу день рождения так: завтракаю у Татариновых, затем — солнце, затем еду к Sylvia Beach, затем в Candide с Дусей, затем к Leon, а если успею, к Добужинскому, который пишет мой портрет, а вечером придётся пойти на чтение Ладинского. Жду из Лондона вестей, но оттуда тянет холодной тишиной — боюсь, что моя книжечка is anything but a bestseller. Может быть, уже были рецензии, но я английских газет не покупаю.

23 апреля 1937 г.

Париж, авеню де Версаль, 130 — Берлин,

Оснабрюкерштрассе, 21

От тебя ещё ни слова, моя любовь, — вероятно, завтра будет. А если нет? Знаешь, я не думал, что я так заскучаю по тебе (“Ах, ты не думал!..”). Нет, — это просто оборот речи, чтобы сказать тебе, моя хорошая, моё счастье, how I long for you (как ты мне нужна). А меж тем я отсюда выберусь только 17-го — хочу кончить моего Морна, а то ещё один переезд, и он рассыплется. Это человек, который совершенно не переносит чувство новоселья. Вчера за весь день я написал всего две строчки, и то я их вычеркнул сегодня. Сейчас пошло неожиданно хорошо, так что завтра кончу первую сцену третьего акта. Я почему-то очень touchy относительно этой вещи. Зато с каким наслажденьем я читал её двум людям — тебе и вот на днях маме. Третий человек, который понимал каждую запятую, оценивал мне дорогие мелочи, — был мой отец. Мама всегда вспоминает это, когда я читаю что-нибудь, — и больно.

31 (?) декабря 1923 г.

Прага — Берлин, Ландхаусштрассе, 41

Я люблю тебя сегодня какой-то особенной, широкой, солнечной любовью, пропитанной запахом хвой, — оттого что я день-деньской блуждал по холмам, отыскивал изумительные тропинки, с умилением кланялся знакомым бабочкам... В прогалинах летал цветочный пух, как мягкий редкий снежок, тиликали кузнечики, и золотые паутины — колеса солнца — протягивались через дорожку, липли к лицу. И по деревьям пробегал пышный шум, и вдали по склонам скользили тени облаков. Очень было вольно, и светло, и похоже на мою любовь к тебе. А в Мокропсах (такая есть деревушка) стоял на веранде Чириков, маленький, в русской рубахе. Совершенно бездарный старичок.

Я ложусь в девять часов и в девять встаю. Пью в`драми сырое молоко (тоже моя слабость). Нас с мамой разделяет белый шкап, поставленный посреди комнаты. Спорим по утрам, кому первому брать tub.

Одно только неприятно: есть тут собачка, мохнатенькая, женского пола, с кроткой мордочкой и с хвостом, загнутым трубой. И вот, только ляжем мы спать, собачка эта начинает под окнами тявкать. Остановится и опять. Сперва мама умилялась, потом стала считать секунды между порывами тявканья, потом пришлось закрыть окно. Собачку мы сегодня встретили в саду: она поглядела на нас умно и ласково. Но страшно подумать, что будет ночью. Это хуже пражских ломовиков.

18 августа 1924 г.

Добржиховице — Берлин

Любовь моя милая, счастие мое, знаешь, роман будет называться иначе, — к его первоначальному заглавию я прибавляю одну букву, и отныне он будет называться “Дар”. Хорошо, правда? Зуд музовой у меня страшный, так бы и погрузился сейчас в свою частную бездну — не говоря о том, что здорово хочется пробраться вновь сквозь “It is mе” и “Despair”. Вчера вечером я благополучно вернулся в Париж. Раут у Зиночки (третьего дня) был очень весёлый — между прочим я добыл много адресов для посылки билетов (здесь). Вчера утром ездил с Зиночкой покупать кой-какие штучки — боюсь, что будут меня бранить. Григорий Абрамович оставил излишек у неё же, но Кирилл об этом не знает. Он мне всё больше и больше нравится, Григорий Абрамович. Сообразительный, дельный, красивый. Каюсь — приехал вторым классом, но я стар и гузок тощ, — устал от путешествий. Опять увидел Эйфелеву башню, стоящую в кружевных панталонах, со световыми мурашками, пробегающими по спине. Всё это на фоне восхитительного, обращённого Бог весть к кому, в общем совершенно потерянного заката. Моё французское чтение грозит быть очень пышным. Вступительную речь, на девяносто персон, произнесёт Марсель (который сейчас деятельно читает “Despair”). Душка моя, это будет только 25-го сего месяца, а 26-го такой же вечер, но по-русски, у Кянджунцевых с примесью Буниных и Шик, так что вернусь 27-го. Я позвонил Люсе и рассказал ему это, а то mon premier movement было отказаться от всего этого ввиду удлинения моего здешнего пребывания; но, по-видимому, стоит остаться. Напиши мне, пожалуйста: 1) адрес Heath’а (Лонгу я написал), 2) раздать ли добрым знакомым экземпляры “Отчаяния” или, может быть, попробовать сбыть на русском вечере, 3) любишь ли ты меня ещё.

19 февраля 1936 г.

Париж — Берлин, Несторштрассе, 22

Я тебя очень люблю. Нехорошо люблю (не сердись, моё счастье). Хорошо люблю. Зубы твои люблю. Сейчас я работал, сидел у меня Морн, — он просит передать тебе “сердечный привет”. Любовь моя, знаешь, мне просто очень скучно без тебя. У меня такое чувство, будто ты всё стоишь на вокзале, как я видел тебя на последях, — точно так же, как тебе, вероятно, всё кажется, что я стою у вагонного окна, в котелке. До суда — испанский твой роман прелестен, дальше — плохо. Завтра передам пакет.

Как мне хотелось бы, чтоб ты сейчас мне говорила — проникновенно так: но ты ведь мне обещал?! Люблю тебя, моё солнце, моя жизнь, люблю твои глаза — закрытые, все хвостики твоих мыслей, твои протяжные гласные, всю душу твою от головы до пят. Я устал. Ложусь. Люблю тебя.

30 декабря 1923 г.

Прага — Берлин

Здравствуй, моя душенька, мы сегодня прошли верст 20 (с 1 ч. дня до 8-ми), прошли через Bad-Bol<l> и теперь ждём на станции Reiselfingen поезда в Titisee, где проведём завтрашний день. Смуглый вечер, над чёрными елями летает стая воронья, шурша крыльями. Чудная была прогулка, романтические места. Здесь на скамейке у полустанка темновато писать. Воронья стая каркает, слышен дождевой шелковистыйт шум, когда они пролетают низко и рассыпаются по елям. Очень это красиво. А ходить было местами грязно, так что я радовался, что надел чёрные башмаки. Только что переобулся. Светит жёлтая луна, вороньё уселось, умолкло. Люблю тебя, моё счастье, подходит наш поезд.

28 августа 1925 г.

Фрейбург — Констанц

Му love,

сейчас собачка лает на аэроплан: он где-то басом жужжит — стена мешает видеть,— а собачка стоит на балконе и тявкает в небо.

Утром великолепно купался с Ш.<урой> в Груневальде. Солнце огромное, жаркое. Прищуришься на него — и дрожит серебряный блеск, осколочек радуги. По дороге обратно купил конвертов, чернил (и, как всегда бывает в день покупки чернил, поставил кляксу), отослал письмо. Обедал (да, должен тебе открыть маленькую тайну: до сих пор I had my meals либо на письменном столе, либо — если работал — на ночном столике. И то и другое было чрезвычайно неудобно. Сегодня уехал кто-то из жильцов, и наконец я получил удобный стол для meals. Он стоит у печки) — какое-то мясо и земляника, — потом пошёл на теннис. Я так много играл и так было жарко, что промок, как мысч, — и, вернувшись, I took a perfectly delicious cold bath. Затем полежал (звонил Каплан: проститься), продумывая новый рассказик. Это будет обширная рецензия о (опять капнул...) несуществующем “литературном альманахе”. Мне кажется, что выйдет довольно забавно (заметила, как я ловко огибаю лужицу?), но совершенно неизвестно, поместит ли “Руль”. Ужинал — на новом столе, — ел яичницу и мясики. (Тут вот просвечивает словесная задачка; интересно, разгадаешь ли!) Сейчас половина десятого. Му love, нынче — тридцатый письмыш! Больше шестидесяти страниц! Почти роман! Если бы мы издали книжечку — сборник твоих и моих писем, — то в ней было бы не больше 20% твоего труда, my love... Советую тебе наверстать, — ещё есть время... Я сегодня невыразимо тебя люблю. Му love, в газетах пишут, что 29-го было землетрясенье по всей южной Германии, — что во Фрейбурге “шатались дома”. Ты что-нибудь чувствовала? Когда я был маленький, я всегда мечтал о громадном наводнении: чтобы на лодочке прокатиться по Морской, свернуть... Торчат из воды фонари, дальше — торчит рука: подплываю, — оказывается, это бронзовая длань Петра! Му love, do you miss me frightfully? Когда ты приедешь, я тебя встречу на станции один — или совсем не встречу. В “альманахе” будут стихи некоей Людмилы N., подражающей Ахматовой. Приведу пример:

Только помню холодность вашу

и вечерней звезды алмаз.

Ах, сегодня я не подкрашу

этих злых, заплаканных глаз.

Занятно? А рассказы, а статьи... Но я не хочу наперед говорить. Му love, I seal you with six kisses: eyes, mouth... and the others I shan’t tell you.

B.

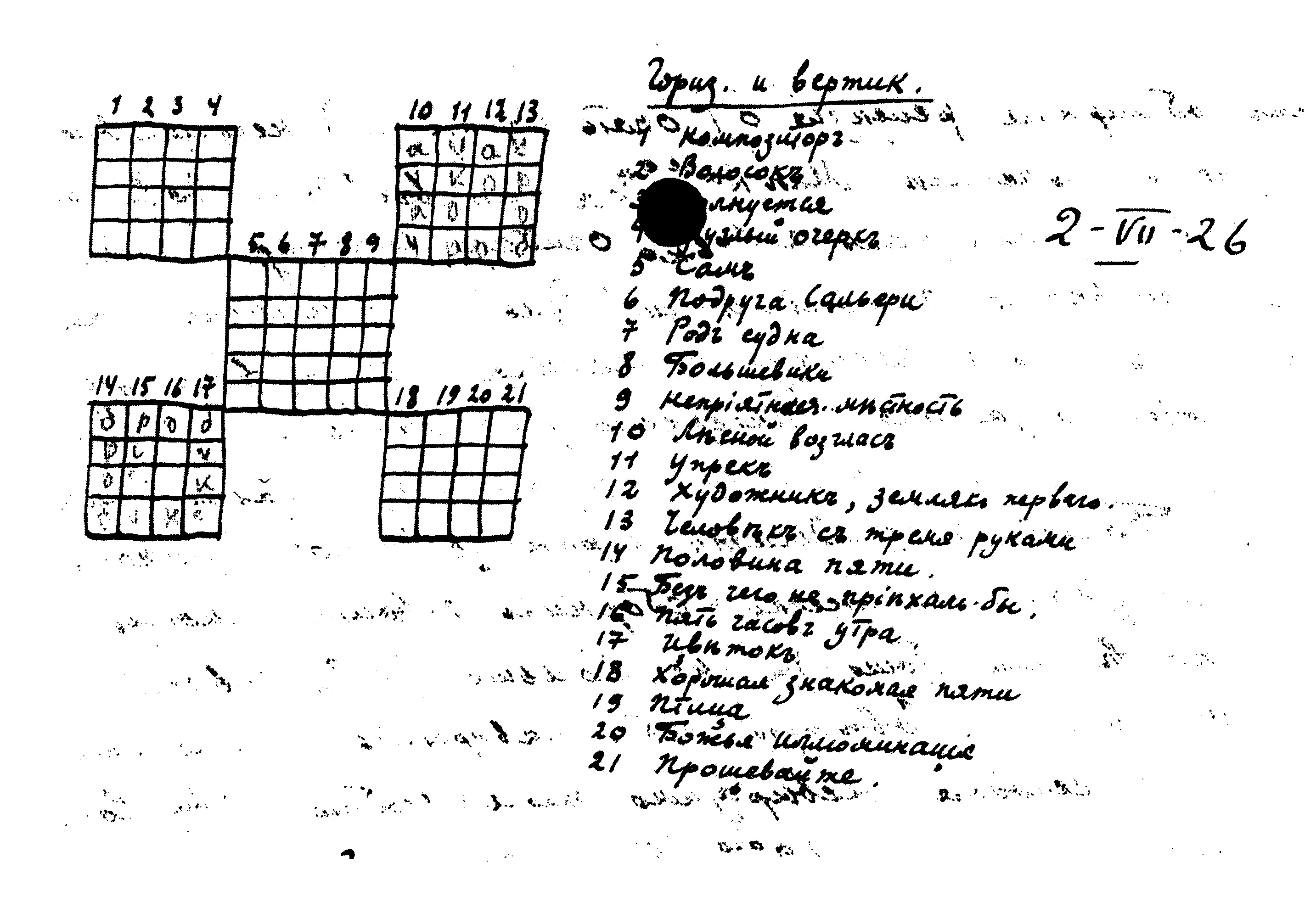

2 июля 1926 г.

Берлин — Санкт-Блазиен