Я произвожу тщательный обыск среди своих завалов архивных папок, но не могу найти для тебя одну самодельную книжечку домашнего производства. Я помню, что аккуратно переложил её — чтоб не затерялась — в одну из картонных московских папок. Меняешь место, и предмет теряется. Как она выглядела? Асаркан взял дешёвую, школьного типа записную книжку-дневник размером с ладонь и выклеил её отрывками газетных полос из “Недели” с переводом короткой притчи Джеймса Тёрбера (James Thurber), легендарного автора журнала The New Yorker. Можно читать как книгу, листая страницы. Это уже не самиздат — это самоиздательство. Производство книг из подручных материалов, подпольной литературы домашним образом. Имя автора перевода было в конце текста: Павел Улитин. Это было ещё одно упоминание имени человека, с которым мне только предстояло встретиться. Асаркан явно помог публикации перевода Улитина в либеральной “Неделе” нашей либеральной эпохи, когда Асаркану стали периодически подбрасывать там работу его поклонники. Если не ошибаюсь, это была первая и последняя публикация Улитина в советской прессе.

Пародийная притча Тёрбера называлась “Сорокопут и бурундуки”. Уже в Лондоне я всё узнал про Джеймса Тёрбера и могу рассказать тебе про него кучу историй. Нашёл я и английский оригинал притчи-басни про бурундуков и хищную птицу сорокупута — The Shrike and the Chipmunks (1939). Бурундук разводит у себя в доме несусветный бардак. Полный хаос в быту — брошенные где попало вещи, немытая посуда, грязное бельё. Кроме того, собранные его супругой орехи он выкладывает на полу в виде занимательных конфигураций сложного дизайна, и в результате в помещении не остаётся места для новых дополнительных запасов на зиму. Это страшно бесит бурундучиху. Её супруг проспал весь день, не мог найти свой пиджак с запонками и опоздал — к бешенству жены — на торжественный банкет бурундуков. Впрочем, и к лучшему: всех бурундуков на банкете перебил острым клювом сорокопут. А когда сорокопут с налёта пытался вторгнуться в дом нашего бурундука, то сломал себе шею, потому что вход был забит мешками с мусором, грязным бельём и пыльными орехами, разбросанными по всей квартире. Если бы супруга не будила его слишком рано, не заставляла наводить порядок в доме и не тащила его на светские мероприятия, они бы прожили долгую счастливую жизнь.

Асаркану эта притча не могла не понравиться. Во время обыска в его четырёхметровой берлоге у Хитрова рынка два сорокопута так и не смогли доискаться до крамольных текстов — ни в завалах рукописей в диване, а тем более в гигантских кучах итальянских газет: внешний хаос защищал внутренний покой и волю. В то время как внутри нас царило сомнение, смятение и хаос чувств, для Асаркана внешний хаос был камуфляжем внутреннего порядка: хаос отвлекает врага, морочит ему голову. Бурундук инстинктивно окапывается в неразберихе предметов и обстоятельств так, что уже вообще никому не ясно, где вход, а где выход. Лишь через стилистический хаос можно выразить нечто, что не поддаётся последовательному сложноподчинённому изложению той эпохи.

Внешне, со стороны, наша советская жизнь той эпохи с её бюрократической австрийской упорядоченностью и дисциплиной, с милиционерами-регулировщиками и чёткой работой светофоров, с тюрьмами и пропиской, при отсутствия мусора на тротуарах была лишь камуфляжем дикой помойки в умах и душах, полного хаоса в управлении и директивах Политбюро, в шизофренической политике государства. Тут любили порядок, а не закон. И против этого распорядка Асаркан подстраивал свой быт в духе дореволюционной репутации Хитровки с барахолками и блошиными рынками. Из обрывков текста, газетных отрывков, кусков картинок из старых журналов он выклеивал открыточные коллажи — стены своего открыточного домика. И, может быть, эти стены нуждались в хаосе, чтобы его личный мир не открывался сразу и целиком, лишь проглядывал сквозь щели между строк и склеек? Он сидел у себя в пропыленном прокуренном шкафу и создавал из обрывков своей жизни открыточный театр общения с внешним миром — на фоне безликой убогости советского благополучия. Это было полное отчуждение, но на глазах у всех (он умел отгораживаться от мира газетой или книгой), в центре литературной шумихи эпохи Оттепели. Как будто он расслаивал и склеивал для каждого из нас по-особому свою ежедневную личную жизнь в некую бесконечную стенограмму, timeline. Но не для всего мира, как в соцсетях, а для каждого из нас.

Ты ведь первая согласишься: нас завораживало всё, что превращало его в парию и жертву — и тюрьма, и душевная болезнь, и монашеская отчуждённость от толпы, с кельей в виде узкой комнатушки в огромной мрачной коммуналке, где вместо монастырских стен вздымались кипы итальянских газет. Поразительно, как врезается в память и действует на всю оставшуюся жизнь встреча и общение с человеком именно тогда, когда ты жил в ожидании великих перемен, но сам не подозревал об этом. Ты вдруг понимаешь, что у тебя была, вот, одна жизнь, а теперь — вот, после этой встречи, — будет совсем иная. Ты узнал нечто неведомое. И ты бессознательно всю оставшуюся жизнь ищешь нечто похожее, нечто напоминающее тебе твой первый встречный опыт. Это не фрейдизм, не подавленные страхи и комплексы детства. Наоборот, это запомнившийся раз и навсегда эпизод спектакля жизни (тут нужна цитата из Николая Евреинова), который ты пытаешься повторить, чьи герои возникают снова и снова под другими именами, но с теми же драматическими намерениями. Ты ищешь эхо ситуации, рифму к запомнившейся строке. Тебе больше ничего не нужно открывать заново. Это как страница Библии: для одних — откровение на всю жизнь, для других — полная белиберда.

У меня не уходят из памяти его манеры, его жест, его взгляд. Его взгляд на вещи. Встреча с великим человеком искажает твоё видение. Ты права, это не значит, что мы с тобой стали смотреть на мир его глазами. Мои глаза не могут стать его глазами, его взгляд уникален. “Но во всём вокруг я вижу отражение всего им увиденного. Он становится прообразом всего, что ты слышишь и видишь”. — “Толстой как зеркало русской революции?” — “Тебе надо обязательно кого-нибудь процитировать”. — “А кто меня этому научил?” Лена усмехается. Я давно заметил: если тебе в голову засела какая-то идея, если ты поверил в некую невидимую логику событий, то всё, что отмечает твой глаз, слышит ухо, запоминает твой ум, всё это — только подтверждение этой самой Idée fixe. Я долгое время сталкивался только с людьми, которые казались мне очередной вариацией — версией — инкарнацией манеры жизни Асаркана. Да, мне было важна сама рифмовка с прошлым — это было продолжение. Продолжение истории. История продолжалась. Продолжим историю. Давайте познакомимся.

Квентина Криспа я видел мельком в пабах Сохо в начале восьмидесятых годов, в эпоху царствования там за стойками баров Фрэнсиса Бэкона и гей-клоунады его клана. Казалось, какое отношение этот позёр в широкополой шляпе и бархатном пиджаке, в рубашке с жабо и с возмутительно нелепой тросточкой — какое отношение весь этот псевдо-эдвардианский камуфляж имеет к бродячему философу в потёртом сером пиджаке со старым шарфом, в шапке-ушанке и с пачкой газет под мышкой? Упоминал ли имя Квентина Криспа, цитировал ли его Павел Улитин? Не думаю. В Москве про него никто не слышал и в этом была для меня двойная радость личного открытия. То есть, это не было открытие — это было мгновенное узнавание твоего предыдущего опыта, но эхом в совершенно иной географии, языке, в иной валюте. Образ жизни, однако, я узнал мгновенно.

В отличие от лысоватого очкарика Асаркана, Квентин Крисп (Quentin Crisp,1908–1999) красил волосы и по внешности был похож на даму полусвета. Кем он, собственно, и являлся. И, как Асаркан, он был своего рода нелегалом. Но не из-за политической конфронтации с системой. Он жил вне закона, потому что с семи лет перешёл черту легальности, когда осознал свою гомосексуальность. Афоризмы Квентина Криспа собраны в его мемуарах “Голый чиновник”: уйдя с госслужбы, он зарабатывал проституцией и как натурщик. Любил вставать в позу. Его любимой позой был распятый Иисус. Говорил, что Христос нравился ему чисто эстетически — сам Крисп считал себя атеистом. Но другие сомневались в его атеизме. Когда Квентин Крисп заявил на выступлении в Дублине, что в Бога не верит, из зала спросили: “А в какого Бога Вы не верите? В католического? Или в протестантского?” Я уверен, что Асаркан поспешил бы процитировать этот афоризм в московских разговорах о религии шестидесятых годов. Сходство с Асарканом мне, наверное, подсказывала наставительная манера речи Криспа. Оскар Уайльд наших дней, Квентин Крисп знал, что секрет успеха в том, чтобы постоянно учить людей, как им надо жить. Людям это страшно нравится. Их можно убедить в чем угодно. Но прежде всего меня поразила фотография комнаты этого денди нашего века. Об этой комнате Квентин Крисп (в отличии от Асаркана) написал довольно подробно в своей книге.

Это был bedsitter — самое дешёвое жильё для холостяков Лондона прошлого, двадцатого века. Это комбинация двух слов: bed — то есть, кровать, где лежат; и sit — то есть, место, где сидят. Тут была ниша для постели и часть комнаты была гостинной-кухней с газовой плиткой для готовки. Бедситер — это отдельная комната в большом доме, где хозяева сдавали жильё одиночкам в их полное распоряжение. Совершенно ясно, что Крисп был неудачником, парией, но он сумел, по его словам, превратить свою неудачу в стиль жизни, а свои нестандартные, мягко говоря, привычки в некую новую эстетику. На практике Квентин Крисп доказал, что если не вытирать пыль и не смывать грязь в комнате на протяжении четырёх лет, то перестаёшь вообще различать количество грязи на предметах домашнего быта. Он свёл свои холостяцкие обязанности по хозяйству до минимума. У него были две сковородки: одна для рыбы, другая для мяса, и ни одну из них он никогда не мыл.

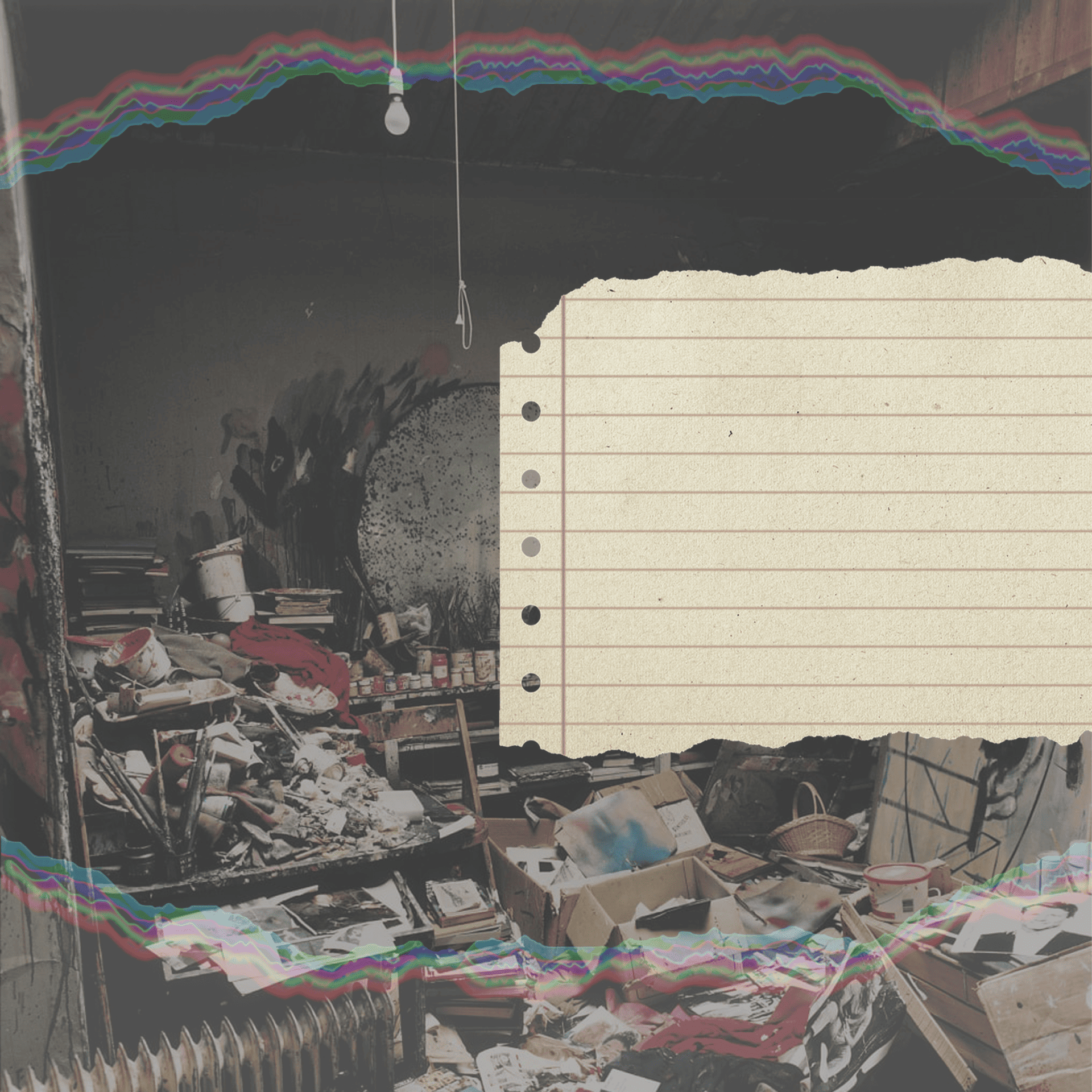

Бедситер Квентина Криспа

Александр Наумович Асаркан пошёл ещё дальше в бытовом минимализме. Рыбы он не ел принципиально, да и ни о каких сковородках речи не могло быть, поскольку в кухню огромной коммунальной квартиры он выходить отказывался, и мог позволить себе лишь кофе и чай с помощью кофеварки или электрического чайника у себя на подоконнике. При этом было только две чашки: одна для чая, а другая — для кофе, и он их никогда не ополаскивал. Пыль Асаркан тоже никогда не вытирал, и не только из принципа. В этом забвении быта, в этом музее беспамятства, был нерушимый порядок, вещи оставались вечно на своих местах. Причём дело не в конкретных предметах. Последние двадцать лет своей жизни Квентин Крисп провёл в Нью-Йорке, куда переехал когда ему было уже за семьдесят. Но в его квартирке в Ист-Виллидж можно было узнать ментальное (и такое же пыльное) американское отражение его лондонского бедситера. (Во временном пристанище Асаркана в Риме я узнал пыльный шкаф Подколокольного переулка, брошенного на растерзание сорокопутам.)

Но я был свидетелем в Лондоне и других принципов организации быта. В отличие от пыльной музейности хаоса в бедситере Квентина Криспа в Челси, студия его современника — Фрэнсиса Бэкона — выглядела как руины после бомбёжки. Тут материальный мир находился в постоянном перемещении. Беспорядок в его мастерской в Кенсингтоне легендарен. Обрывки газетных фотографий, старые кисти, измазанные краской стены, изрезанные холсты, мешались с предметами быта. Это был, на первый взгляд, невероятный непроходимый — в буквальном смысле — космический хаос. Но в действительности, в этой видимости полного беспорядка вещи были разбросаны так, что Бэкон почти вслепую мог найти всё, что ему нужно в данный момент. Случайность тоже играла конструктивную роль у художника, который периодически втирал краску в холст большим пальцем или выплёскивал краску из банки через всё полотно. Пачки денег, покрытые слоем пыли, можно было спутать с кучей кирпичей. (Эту комнату со всем мусором вывезли после смерти Бэкона и восстановили как музейный экспонат в Дублине. Вход по билетам?)

Такое впечатление, что в послевоенном мире, после разгрома режима, где общественный порядок был неотличим от работы хорошо отлаженного заводского станка, склонность к экзистенциальному хаосу стала чуть ли привычкой de rigueur — обязанностью в жизни приличного человека от Москвы до Нью-Йорка и Парижа. Я увидел (на фотографиях) и знакомый хаос в комнатушках-бедситерах дешёвого парижского отеля, где обитали американские битники. Подробности я узнал от своего соседа по коттеджу в Кенте, на берегу Северного моря, напротив Франции. В этот задрипанный отель Гарольд Чапмэн попал случайно, по подсказке опытного бармена из Сохо, и как наивный юноша, вроде Оливера Твиста, был допущен везде со своим фотоаппаратом. Он фотографировал своих соседей по номерам. Хлам, рукописи, грязные бутылки, газеты, кофейник, банки с краской, кассеты, картинки, электроплитка, общий сортир на лестнице и душ — мало чем отличалось от коммуналок. Одного из соседей звали Ален Гинсберг, другого — Орловский, ещё одного — Брайон Гайсин, был там и некто Уильям Бэрроуз. Хаос внутри, в уме, в душе, в печени, в сердце (если все эти органы у них были на месте) противопоставлялся у битников, по Марксу или Фрейду, демонстративным протестом полицейскому режиму внешнего мира за тюлевой занавеской в витрине отеля.

Но в конечном счёте для нас, советских школьников, феномен бесорядочного нагромождениях вещей сводился к описанию у Гоголя обстановки в доме Плюшкина, где ни единую вещь — обрывок верёвки, треснутое блюдце, старую корку хлеба — нельзя было сдвинуть, ни к чему нельзя было притронуться. В этом хаосе, как в каморке Асаркана, был невидимый тоталитарный порядок. Плюшкин в глазах Чичикова был своего рода диссидентом своего помещичьего класса, а не просто мрачным чудаком — он презирал лицемерное излишество и буржуазный комфорт, он уходил в себя, созерцая по-японски высохшие чернильные пятна и умершие цветы. Меня всегда гипнотизировало описание деталей этого мертвого мира. Это был хаос, но подчинённый жёстким правилам первоначального нагромождения, как хаоса первоздания.

На бюре, выложенном перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни жёлтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплёте с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих ещё до нашествия на Москву французов.

Гости столицы из Франции, энтузиасты советской общинности и коммунальности, равенства и братства (свобода на очереди, но может подождать) эпохи шестидесятых — наши французские друзья-студенты Сорбонны, попав в комнату Асаркана, узнавали, по их словам, в хаосе и бесприютности его быта древнегреческих циников и софистов, стоиков и буддистов. Почему бы и нет. Я, как и они, пытаюсь проследить и соорудить некое подобие школы жизни, спровоцированной у меня в уме человеком, который презирал все педагогические тенденции, чьё кредо состояло в уклонении от любой общности, в уходе от всякой традиции. Я пытаюсь обратить его в классика своей эпохи. А он не укладывается. Коллаж вылезает за рамки открытки. И когда я дошёл до мысли о Плюшкине, я понял разницу.

Плюшкин — это идея накопительства, самопародия Чичикова: тот тоже ничего не выбрасывал, любую мелочь складывал в свой ларец. Асаркан всё лишнее вышвыривал на помойку. В отличие от Плюшкина, Асаркан отбирал для себя лишь самое необходимое и, поместив эти вещи в соответствующее им место своей жизни, отпускал их на свободу — давал им возможность жить независимо от его воли. С друзьями и учениками он поступал противоположным образом. Никакой личной свободы в уклонении от маршрута не подразумевалось. Видимость хаоса в комнате Асаркана, как и в доме у Плюшкина, была,в действительности, результатом его воинствующего консерватизма, когда ни единый предмет жизни не менял ни своей роли, ни своего местоположения, ни своего вида под слоем пыли — всё последующее подстраивалось, присоединялось к предыдущему.

Дефицит во всём — и в первую очередь в мире вещей (идей всегда хватало) приводил к тому, что все мои родственники старшего поколения страдали фанатичной бережливостью. Что выражалось в плюшкинском отношении к предметам быта: ничего никогда не выбрасывалось — старые ржавые кастрюли, треснутые чашки, рваные кухонные полотенца, стоптанные тапочки, сломанный велосипед на балконе, — всё складывалось и громоздилось по углам кухонь, в ванной и уборной, под вешалкой и под диванами. Это переставлялось с места на место, регулярно мылось и чистилось, пыль выбивалась палками из съеденных молью ковров. Упорядоченное советское безумие. Этим комплексом страдаю, наверное, и я сам. Но собираю не старые кастрюли, а страницы со старыми словами в разных версиях, пытаясь найти то, что уже однажды нашёл и снова потерял.

Моя мама отличались бессознательным наплевательством к быту. Она была красавицей, модницей для своего времени, остроумной светской дамой по темпераменту, с кучей друзей, знакомых и обожателей. Я любил её до слёз и по ночам бегал для неё в дежурную аптеку за кислородной подушкой: с тридцати лет у мамы постепенно развивалась тяжелейшая форма астмы. В конце концов, большую часть времени она проводила в постели, а вокруг вырастал бытовой хаос. Горы вещей — утюг и вешалка, кухонные тряпки и собрание сочинений Диккенса перемешивались с грязными чашками, нижним бельём и обувью. Всего этого мама не замечала. Она с утра до вечера болтала с друзьями по телефону. Болезнь извиняла всё. Посреди хаоса я вижу своего отца: один из создателей первых гигантских вычислительных машин, он, вернувшись с работы, устраивается на единственном островке порядка среди этого хаоса — у своего письменного стола с зелёной лампой в углу. Молча пришивает пуговицу к зимнему пальто. Это было для него непросто. Трудней всего вдеть нитку в иголку.

Комментарий Зиновия Зиника: "Фото моей мамы".

С тех пор как мы вчетвером умудрялись жить в комнате в двенадцать квадратных метров в Марьиной роще, я стал с детства отличаться патологической аккуратностью. Всё в той жизни было складное: моя раскладушка, обеденный стол, ширма, ночью отделявшая кровать родителей. Перед сном я, раздеваясь, аккуратно складывал и располагал в художественном порядке на стуле всю свою одежду: брюки, рубашку, свитер, носки. Всю семью, включая моего двоюродного брата и сестру — Лёню и Лялю Глезеровых, это занудство страшно веселило. Асаркан попытался избавить меня от подобных привычек.

© Зиновий Зиник, «Украденный почерк», 2024