* * *

Попросил маму, когда она будет в квартире, где прошло моё детство, сфотографировать бабушку, лежащую уже больше года. Мама не хотела этого делать, но я настоял, сказав, что это для меня очень важно. Мама выслала мне фотку, на которой бабушка смотрит в камеру, но, кажется, не понимает, что её фотографируют, она смотрит сквозь. Её волосы наконец поседели, хотя долго держали оборону, оставаясь графитно-чёрными. Лицо спокойное, морщин по-прежнему мало, правда, губы без прилегающих к ним зубов потеряли форму, напоминая математический знак “приблизительно равно”.

Я открыл приложение на телефоне и сделал бабушке макияж: накрасил губы красной помадой, добавил румянца, подвёл глаза, чего она в жизни никогда не делала. Вместо седины прикрепил шиньон сказочно-зелёного цвета. Получившееся поместил в рамку из осенних листьев, тыкв, оранжевых брызгов. Мне очень понравилось. Зачем я это делаю? Нет, я не издеваюсь, я преображаю реальность, гримирую её. Я знаю о ней всё и больше, именно поэтому имею на это право.

* * *

Сходил на спектакль, в котором играет моя подруга, с которой мы не общались три года. У меня сложные отношения с проявлением чувственности, она подавлена, и, наверное, нуждается в проработке и вызволении из клетки, но для этого нужна решимость, безрассудство, сход лавины, неконтролируемость. Моя подруга была мне очень дорога и выделялась из всех людей, когда-то мной встреченных. Мне трудно подбирать слова, а это значит, что я сейчас говорю об очень важных, тонких, а, главное, нежных вещах. И вот я смотрел спектакль, который был не самого лучшего качества — откровенно сказать, плохой, — смотрел на мою подругу (не знаю, после трёх лет необщения имею ли я право так называть), и не испытывал той нежности, и даже тени её не промелькнуло. Неужели всё так выжжено внутри, неужели содержимое этой сохраненной папки не извлекается. Тогда та нежность дала мне надежду, что я могу чувствовать безрассудно, как это и должно быть. Я ушёл сразу после поклонов, написал подруге, поблагодарил за спектакль, мы обменялись голосовыми, в которых тонким красным швом легли наши общие воспоминания вперемешку с суетой и необязательностью сказанного. Я любил её. Любил. Это мне всё же удалось извлечь.

* * *

В Музее Афганской войны спрашиваю у экскурсовода (он же создатель музея и непосредственный участник) о том, о чем болит с детства. Мой папа — афганец, офицер, собиратель информации о своём полке, он много отдаёт этому времени, поддерживает огонь своей и общей памяти, хотя многие участники тех событий уже ушли из жизни. Я же держу в памяти прошлое: его алкогольные пляски сознания, которые с детства закрыли для меня “тему выпивки”, отделив, кажется, навсегда меня от группы пьющих. Я спрашивал экскурсовода о травме войны, об алкогольной зависимости и есть ли между ними прямая взаимосвязь, мне, как всегда, необходимы прямые ответы. Он ответил, что нужно отделять одно от другого, кого-то это и не коснулось, всё индивидуально, впрочем, как всегда.

Потом он спросил меня, кто я по профессии, я перечислил всё, чем занимаюсь. Тогда он поинтересовался: а какой-нибудь не радужной профессией ты владеешь? Я крепко задумался.

Спросил его, какой например? Он ответил — ну, например, ориентированием на местности. Я ответил, что даже не представляю, что это. Метафорически я этим занимаюсь каждый день, и вот всё никак не могу сориентироваться.

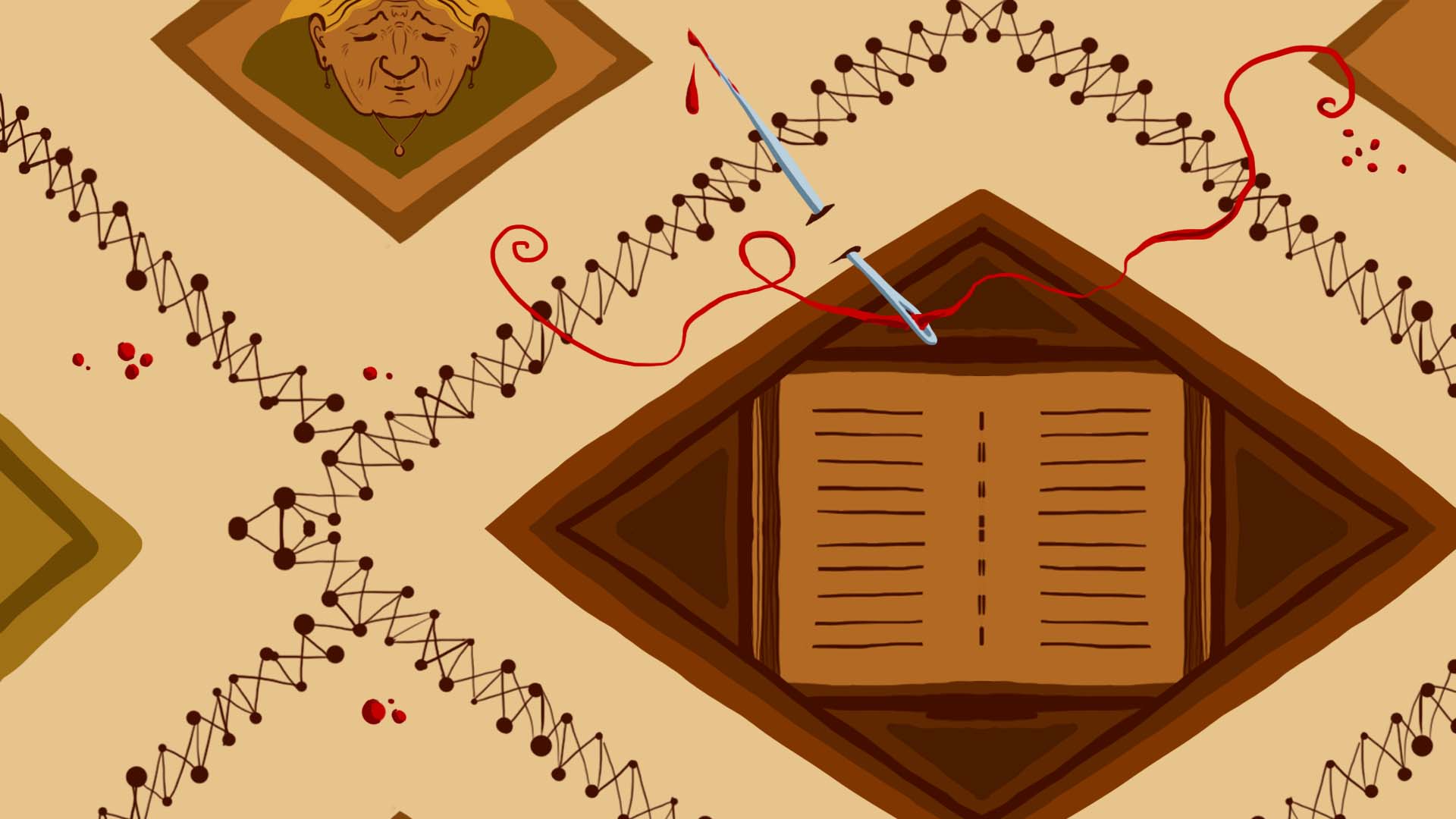

Потом он показал мемориальную витрину, где лежали фотокарточка молодого бойца и рядом с ней раскрытая записная книжка-блокнотик, в котором на развороте карандашом были написаны имена оставшихся в живых после очередной атаки. Сам владелец блокнота не выжил, в списках не значится. Его пожилая мама приходит в музей и стоит у витрины. Она смотрит на фотографию, на блокнот, на почерк сына, на фотографию, на блокнот, на почерк и видит среди списка их общую фамилию. Почему он, а не я, почему.

* * *

Я всегда буду заниматься радужными профессиями. Всегда. И ориентированием на местности.

За точку отсчёта возьму любовь, которую я всё-таки могу испытывать. И никакие войны у меня не отнимут это. Пока я числюсь в графитно-чёрных списках.

* * *

Проживаешь день, как будто шьёшь одеяло в технике пэчворк, из лоскутов разной формы и разного цвета. Чаще всего эту работу у тебя забирает кто-то Незримый и шьёт, не смыкая глаз, а ты прожил этот лоскутный день, и уснул, и, видишь, сны.

Сны никто не сшивает, это какая-то другая техника, как будто на холст выливают одну за другой банки с краской в хаотичном порядке, и краска стекает по стене, устремляясь к плинтусу, утверждая этим расслабленность твоего тела и конечность любого сновидения.

* * *

Идёшь по Бутовскому полигону, точнее, по мемориалу. Справа и слева фамилии расстрелянных, по середине полоса яблоневого сада, уцелевшего с тех самых пор. Выхватываешь какую-то из фамилий, произносишь вслух, понимаешь, что за каждой из них жизнь, оборванная замешкавшейся смертью (неужели сейчас? — спрашивает Смерть. Да — односложно отвечает выстрел на впредь не возникающие вопросы).

Беру с с земли яблоко, ещё недозрелое, рот вяжет прыснувшая кислость. Подхожу к колоколу и не решаюсь дёрнуть за язык. Вокруг безмолвие, безлюдье (не считая меня), и я стараюсь раствориться до состояния тени на гранитной стене. Не отпускает вопрос, почему 2 июня 1938 года был расстрелян только один человек — Титов Андрей, 1893 года рождения. Я, наверное, узнаю, почему так, но потом. И позвоню в колокол.

* * *

Днём читаю записки жены декабриста Волконского — княгини Марии Волконской. Она адресует их внукам. Ровным, ни разу не сбивающимся голосом свидетеля (не самого восстания, а жизни в ссылке) она говорит и со мной. Нельзя сказать, что это чтение поддерживает меня, оно снова расшатывает нервы и накрывает новой волной узнавания. Княгиня пишет:

“Действительно, если даже смотреть на убеждения декабристов, как на безумие и политический бред, всё же справедливость требует признать, что тот, кто жертвует жизнью за свои убеждения, не может не заслуживать уважения соотечественников. Кто кладёт голову свою на плаху за свои убеждения, тот истинно любит отечество, хотя, может быть, и преждевременно затеял дело своё”.

Одна из моих педагогов говорила, видя, как моя межбровная морщинка непонимания вновь обострялась: “Глотай, глотай, переваривать будешь потом”.

Вот я и глотаю, глотаю, глотаю, глотаю всё: и свидетельства прошлого, не фильтрованные, а также приукрашенные литературной обработкой, свидетельства нынешнего дня, где люди бегут в бомбоубежище, кто-то, рискуя жизнью, спасает свою собаку из оккупированного (неважно кем) города. А Незримый шьёт, набирая скорость, в его руках разномастные лоскуты, в которых умещаются массы людей, и маленькие, крошечные лоскутики-лилипутики, на которых чуть видна плохо проявленная, ещё теплящаяся жизнь.

Один человек пишет в запрещённой сети на своей стене:

“Я русский фотограф, художник, историк. Я умираю в Питере по адресу Рубинштейна 30 домофон 3 кв 2 второй этаж. Нуждаюсь в помощи, хотя бы посидеть со мною”.

Под постом 211 комментариев и 1 тысяча репостов. Люди готовы помогать на расстоянии, кто-то хочет приехать и наверняка уже приехал и помог. Кто-то пишет, что у человека проблемы с психикой и с алкоголем, кто-то высылает переливающуюся всеми цветами радуги открытку с изображением Николая Чудотворца, люди готовы помогать друг другу, маховик помощи запущен. Так же, как они готовы уничтожать друг друга, всё строится по одним законам. Кто-то пускает с горы это пылающее красное колесо, и оно выжигает всё вокруг и летит, летит, летит всё дальше и дальше, вглубь, в дебри, добираясь до сердцевины.

Я глотаю, глотаю, глотаю и уворачиваюсь от красного колеса.

Перед сном смотрю на неотвеченное сообщение в вотсапе. Мне его прислал мой папа, который был у меня в заблокированных и каким-то образом обошёл блокировку. Он прислал мне ссылку на видео, где Валентин Гафт читает своё стихотворение:

“Мамаша, успокойтесь, он не хулиган.

Он не пристанет к Вам на полустанке.

В войну (Малахов помните курган?)

С гранатами такие шли под танки.

Такие строили дороги и мосты,

Каналы рыли, шахты и траншеи.

Всегда в грязи, но души их чисты.

Навеки жилы напряглись на шее.

Что за манера — сразу за наган?!

Что за привычка — сразу на колени?!

Ушёл из жизни Маяковский-хулиган,

Ушёл из жизни хулиган Есенин.

Чтоб мы не унижались за гроши,

Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски,

Ушёл из жизни хулиган Шукшин,

Ушёл из жизни хулиган Высоцкий.

Мы живы, а они ушли Туда,

Взяв на себя все боли наши, раны.

Горит на небе новая звезда —

Её зажгли, конечно, хулиганы”.

Наверное, мой папа тоже хочет думать, что он — хулиган. Наверное, он им и является, потому как только сам человек решает, кем ему быть. Как хорошо называть себя хулиганом, романтизировать этот образ, ставя себя в ряд с великими и думать, что ты в этом ряду смотришься не вставным поблескивающим зубом, а вполне себе органично.

Что он мне хочет сказать этим сообщением? Я — не хулиган и вряд ли им буду. Наверное, мы никогда не поймём друг друга. Я ничего ему не отвечу, мне нечего пока ответить. Но этим же вечером отправлю письмо незнакомому человеку в место заключения и буду ждать ответ. Вообще, все из нас ждут ответа. Благой вести. Все.

* * *

Я — лоскут, в котором переплетены нити мамы и папы, всех моих родственников, дедов, бабок, занимающих разные позиции, хулиганов и джентльменов, простых баб и голубокровных барышень, карателей и жертв, жертв и карателей. Я чувствую, как в меня входит игла. Тугая боль, удар молнии. Я сглатываю и часто дышу.

Меня кто-то вертит в руках. Неужели Незримый? Нет, это тот, перед кем Незримый сам склоняет свои колени. Опять боль. Стежок, ещё один, темп нарастает, я глотаю, глотаю, глотаю. Я пришит. Намертво. Я закрыл глаза, чтобы попытаться уснуть. А завтра утром я их открою и выйду на границу нашего общего с кем-то шва. Это будет завтра. А пока мой день кончился. И лето 24-го года.