Мы свернули на Кузнецкий мост, и Асаркан сказал, что магнитофон в редакции мы вряд ли получим, но зато иногда здесь дают замечательные соки, вроде чёрной смородины или крыжовника. Я подумал, что редакторы этого театрального журнала на особом обслуживании. Но выяснилось, что под словом “здесь” имелась в виду соседняя дверь. То, что я считал дверью в редакцию, оказалось входом в магазин “Овощи-фрукты”. Подъезд “Театра” — без вывески — был справа от овощной витрины. Мы поднялись по темноватой старой лестнице к овощам и фруктам иного рода. Асаркан толкнул тяжёлую дверь.

За такими дверьми всегда скрывается другой загадочный мир. Если у заведения светящаяся рекламная вывеска, заметная всем прохожим, туда можно не ходить — это для вульгарных толп и туристов. Этому научил меня, двадцать лет спустя, Лондон. Все легендарные места всегда без вывесок. Чтобы оказаться в приватном баре “Колони” (Colony Room Сlub) в Сохо, надо было обойти пару помойных баков, подняться по тёмной шаткой лестнице, открыть тяжёлую обшарпанную дверь, и ты попадал в однокомнатную квартиру — зелёную комнату, где в сигаретном дыме легендарные персонажи лондонской богемы, включая Фрэнсиса Бэкона, с обожанием вслушивались в остроумную похабщину владелицы этого питейного заведения Мюриэль Белчер.

Внутреннее помещение “Театра” (прямо над овощами и фруктами) было ещё одной вариацией вот такого систематического хаоса в облаках сигаретного дыма в одной большой комнате, где из разных углов доносился обмен репликами, перекличка голосов. Углы были разные, но припев был приблизительно один и тот же: “Ты думаешь, Крымова это одобрит?” — “Слушайте, а что на это скажет Крымова?” — “Давайте сначала поговорим с Крымовой”… наверное, они репетировали какую-то производственную пьесу. Сцена выглядела в моих глазах ещё и как грандиозная пародия на комнату Асаркана. Столы стояли прижатые друг к другу, как пассажиры московского троллейбуса в час пик. На столах, полках над головами редакторов громоздились папки и рукописи, и, перегибаясь через них, сотрудники редакции перебрасывались друг с другом, как будто в шутку, пачками бумаг, сцепленных скрепкой, упоминая при этом имя Крымовой. Папки с бумагами и люди оказывались в этом хаосе друг у друга на голове, плечах, локтях, коленях и ушах. Все реплики периодически перемежались охами и всхлипами. Это была своеобразная оргия. Из клубов сигаретного дыма возникла фигура мужчины с лёгкой небритостью, огромным лбом с чёрными патлами на голове, как растрёпанная уличная метла. Он взял из рук Асаркана конверт с его театральной рецензией. Я так и не узнал, что там было внутри. “Уверен, что Крымова будет в восторге”, сказал он, слегка картавя. Потом посмотрел на меня и спросил: “А это ещё что?”

“Это ваш будущий автор”, сказал Асаркан. “На данный момент он у нас бард и шансонье. Мы ищем для его первого выступления магнитофон”. В конечном счёте, речь шла о театральном представлении, где магнитофон можно считать элементом бутафории моего моноспектакля с гитарой. Любопытно, что на этот счёт скажет Крымова, подумал я. “Крымова — это жена Эфроса”, сказал мне Асаркан. Я не знал, кто такой Эфрос, но спросить не решился.

Мифической Крымовой я так и не увидел. Но зато услышал кучу имён, они сыпались одно за другим из вороха общения Асаркана с разными людьми в комнате. О чём они говорили, я не могу вспомнить, хотя в этом кружении людей и имён я стоял рядом с Асарканом. Я не очень следил за тем, что он говорит. Я только помню наклон его головы, взмах руки с сигаретой и взгляд слегка в сторону, с иронической улыбкой, в то время как каждый из его собеседников слушал его, как будто застыв, открыв рот. В этот момент Асаркан был явно важней Крымовой. Постепенно всё движение в большой комнате редакции стало циклично сходиться к Асаркану в центре этого кругового танца. Каждому сотруднику Асаркан рассказывал какую-нибудь свою историю, как будто заготовленную заранее именно для этого собеседника, вроде почтовой открытки. Это были явно театральные сплетни, но, судя по реакциям его слушателей, звучали они как реальные истории об общих знакомых, а реальные случаи из жизни воспринимались как театральные анекдоты. Это был рабочий театр разговора. Я понимал, что человек работает. Разговоров не помню, только отдельные реплики. Так я запомнил ещё одно имя — Ирины Уваровой. Асаркан задал загадочный вопрос небритому человеку с уличной метлой волос на затылке:

“А кто идёт на Эфроса?” Сотрудник редакции ответил, что на Эфроса идёт Ира Уварова, и добавил, что у неё в доме, кстати, вроде есть магнитофон. “Ага”, сказал Асаркан, отвернулся и посмотрел в окно. Там ничего не было видно, потому что оно заросло льдом и пылью с Кузнецкого моста. “Но вы идёте на итальянцев? Мы ждём!” — сказал сотрудник отдела критики. “Ага”, сказал Асаркан и бросил мне через плечо, репликой в сторону: “Пошли отсюда”.

Я понимаю, что у тебя с Ирой Уваровой из-за Асаркана были непростые отношения. Сплетни в сторону, но ты ведь, например, никогда не была у неё дома. Или я ошибаюсь? Они в тот период вообще перестали общаться. Так или иначе, я сейчас говорю не о реальном человеке, а о мифической “Ирине Уваровой” — из обмена репликами в театральной редакции. Я чувствовал, что произошло нечто неправильное и непоправимое для Асаркана, и мы должны отсюда уматывать. Мы уже спускались вниз к овощам и фруктам, когда за спиной сверху, с площадки перед дверью редакции, раздался голос — Асаркана окликнули по имени: “Саша! Саша!” По ступенькам сбежал человек с блестящим буклетом в руках. Он извинился, что не сразу вспомнил про эту печатную продукцию: “Для вас, Саша!” И объяснил, что эту театральную программку вместе с книжками и брошюрами оставили Асаркану зарубежные гости столицы — актёры лондонской труппы на гастролях в Москве. Просто подарок. Сувенир лондонской жизни. “Вот это да!” сказал Асаркан, ошарашенный.

“Oliver!” (с восклицательным знаком) было написано на театральной программке крупными буквами, наискосок, пересекая лицо мальчика с безупречными ангельскими чертами лица, с трогательно приподнятыми бровями, но с ясным взглядом и смелой нежной улыбкой. Оливер Твист! Это была программка самого популярного мюзикла в Лондоне — “Оливер!”, сообщил мне Асаркан. Его руки чуть ли не дрожали от возбуждения и восторга, когда он стал тут же, на ходу, листать программку. “И Рон Муди тут!” — Асаркан нашёл в программке фото актёра со спутанной бородой, толстым длинным носом и отвисшей нижней губой. “Феджин! Улитин утверждает, что англичане называют его Фейгин. Я так понимаю, для советских переводчиков и редакторов Фейгин звучал слишком по-еврейски. Они, видимо, не могли поверить, что Диккенс мог дать своему персонажу такую заурядную еврейскую фамилию, знакомую всем — от Бердичева до Бронкса, и решили это имя облагородить, англизировать в Феджина. Но скорей всего”, продолжал Асаркан, “переводчики Диккенса, Кривцова и Ланн, просто-напросто понятия не имели, как произносится имя Fagin, потому что они никогда не были в Англии. Улитин тоже никогда не был в Англии. Но он торчит каждую неделю в Библиотеке иностранной литературы на Котельнической набережной и читает коммунистическую газету “Morning Star”. Он знает про Англию лучше, чем Кривцова и Ланн вместе взятые. В хрущёвские времена их могли бы пустить в Англию, но они в самый пик либеральных реформ покончили жизнь самоубийством.

“Почему? Что случилось?” спросил я в некотором шоке. “Не знаю. Они, возможно, перечитали свои переводы Диккенса и ужаснулись содеянным”, сказал Асаркан. Я сам узнал подробности этого самоубийства через много лет, уже в Лондоне. “Улитин тебе все объяснит про Англию и Диккенса. Ты читал ‘Оливера Твиста’?”

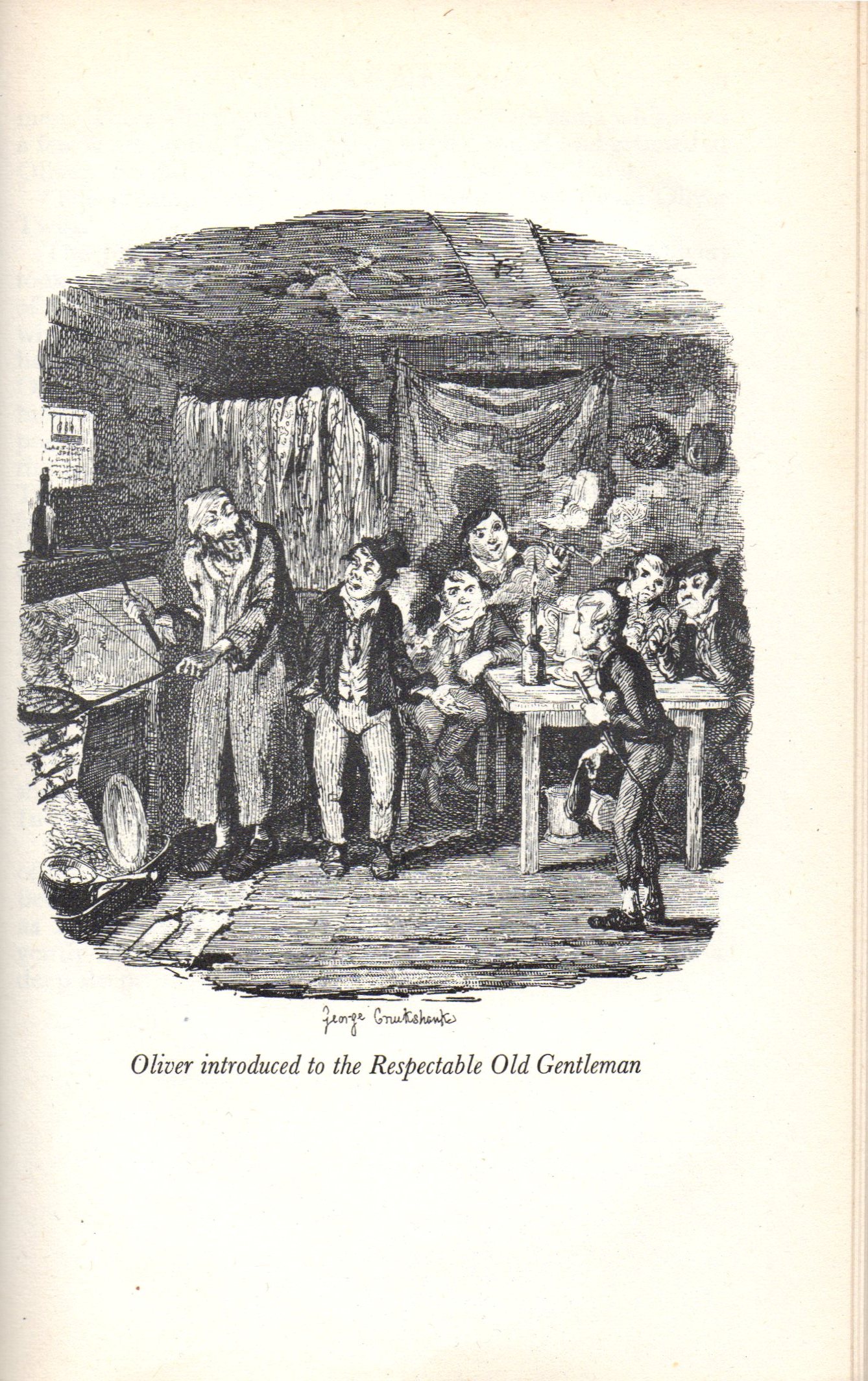

Ещё как! Наконец-то и мне было что сказать Асаркану. Я был литературно совершенно безграмотным человеком. Кроме школьной хрестоматии — Пушкин и так далее — я читал и перечитывал только двух авторов: рассказы Чехова и романы Диккенса. В переводах, как выясняется, Кривцовой и Ланна. Добравшись до последнего тома собрания сочинений Диккенса в зелёных переплётах, я начинал заново с первого тома. Сюжеты и герои до сих пор путаются у меня в голове: я помнил их чуть ли наизусть, но никогда не мог с уверенностью сказать, из какого диккенсовского романа возник тот или иной персонаж. Я всегда, например, считал, что мистер Скимпол и миссис Джилиби — из разных сюжетов, а не из разных углов одного “Холодного дома”. Но больше, чем сами диккенсовские сюжеты и эксцентрические персонажи, меня гипнотизировали иллюстрации к Диккенсу двух гениев карикатуры — Физа и Крукшенка. Они были добросовестно воспроизведены в советском издании. Я обожал этих пузатых джентльменов с тросточками и в цилиндрах; барменш, размером со шкаф с бутылками эля или священников в чёрных хитонах с удавкой белого воротничка. В юности, когда я учился в художественной школе (в Москве, на Кудринской улице, рядом с Планетарием), я был заворожён этими монстриками с кучей магических бытовых подробностей — от высоченных воротников до заросших плющом церковных кладбищ, с лавками древностей и викторианскими тавернами с гигантскими каминами, адвокатскими конторами с клерками на высоченных табуретах, с перьями за ухом. Даже стал перерисовывать эти иллюстрации. Я был настолько одержим гравюрами, что решил воспроизводить их домашними средствами: вооружившись школьным пером “лягушка” и обыкновенной чёрной тушью, воспроизводил технику иллюстраций мельчайшими штрихами на плотной бумаге для рисования. Мне хотелось оказаться в картинке трущобного логова у Феджина и опробовать сосиску, которую он, окружённый карманными воришками, жарит над огнём камина, орудуя гигантской трёхзубой вилкой. Я добился серьёзных успехов в имитации Крукшенка. Это был мой первый плагиат, моя фальшивая валюта, произведенная безупречно.

Комментарий Зиновия Зиника: Джордж Крукшенк, иллюстрация к "Оливеру Твисту" (Оливер в логове у Фейгина)

“Ну да, Крукшенк. Иллюстратор? Он рассорился с Диккенсом”, сказал Асаркан. “Об этом тебе будет рассказывать Улитин. Крукшенк утверждал, что он — соавтор Диккенса”. Асаркана, как выяснилось, не интересовало, кто чей автор, где оригинал, а где фальшивка. “Может быть, еврей Феджин по-английски и Фейгин, но для нас он навсегда останется Феджиным. Никто ведь не называет в наше время Ленинград Петербургом?” Асаркана интересовала не сама вещь, а во что она превратилась. Например, как из викторианского романа получился мюзикл. Этот мюзикл был его, Асаркана, как я понял, личным открытием. Об этом мюзикле по “Оливеру Твисту” тогда, в начале шестидесятых, никто в России не слышал. Кроме Асаркана и кучки избранных конфидентов. Я чувствовал, что становлюсь одним из них. Для этого меня самого надо было слегка переделать в мюзикл.

У Диккенса в романе, говорил Асаркан, Феджин — жуткий тип с шайкой карманных воришек, отвратительный жидяра, продавец краденого, эксплуатирующий бездомных подростков. В романе Диккенса фигура эта — не без трагизма и макабра — довольно зловещая: он доносчик, он натравливает своих сообщников друг на друга, эдакий жид-ростовщик с семитскими гримасами. Диккенс позаимствовал портрет этого монстра-еврея из уголовной хроники трущобного Ист-Энда. Там перекупкой краденого занимались евреи. Но обвинения в антисемитизме привели Диккенса в такой ужас, что в журнальной публикации — в эпизодах — он успел вообще убрать из второй половины романа слово еврей. И потом написал ещё один роман, “Наш общий друг”, и там герой-еврей — воплощение всего доброго и вечного. Я шёл рядом, выслушивая этот монолог про евреев у Диккенса в некотором шоке. В моём поколении — и даже в доме родителей — эти слова, вроде еврей, жид, в разговоре не употреблялись, это тема была табу, нечто неприличное, не лучше матерного ругательства.

А вот в мюзикле у Лайонела Барта (так звали автора мюзикла, сказал Асаркан) Феджин — весёлый жулик, самая обаятельная фигура в спектакле: у него вся жизнь — танцы-обжиманцы, с шутками-прибаутками и розыгрышами. “Этот еврей может, конечно же, продать всех и вся ни за грош, но пока дела идут нормально, он для своих мальчиков-карманников — отец родной, можно сказать, учитель, гуру, ментор-наставник, защитник нашего общего дела”, комментировал Асаркан. Этот Феджин, похоже, был для Лайонела Барта весёлой самопародией. Мне казалось, что рассказывая о Барте, Асаркан рассказывает о себе. И обо мне. Или сразу обо мне и о себе. Обо всех нас. О нашем общем деле, смысл которого мне пока был неясен (кроме поисков магнитофона). Кто бы мог подумать, что театральная программка лондонского мюзикла втянет меня в длинный сюжет, где роль Феджина-Фейгина с его бандой карманных воришек будут играть разные персонажи в разные периоды моей жизни. Я понимал, что становлюсь частью этой истории.

Портрет мистера Пиквика (рисунок Зиновия Зиника; тушь, школьное перо)

Мы продвигались вдоль Петровки через Столешников к Пушкинской улице. На этом недолгом пробеге Асаркан успел изложить мне биографию лондонскогоч еврея из трущобного пролетарского Ист-энда (его родители бежали от погромов из Галиции), отец был портным, сам Лайонел Барт пытался стать художником — не вышло, и вообще он никаких университетов и консерваторий не кончал. Более того, он не знал и нотной грамоты. То есть, этот музыкальный гений не мог записать всего того, что напевал себе под нос и играл на пианино двумя пальцами. В общем, подводил итоги Асаркан, у меня большое будущее именно потому, что я знаю только четыре аккорда на гитаре. Весь мюзикл Барт действительно сочинил у себя в голове: он напевал каждый музыкальный номер из мюзикла профессионалам, а те готовили нотную запись и аранжировку. Потом великий продюсер коммерческих театров подхватил идею, создал из этих песенок грандиозный спектакль, невероятный успех, толпы поклонников, дикие деньги. Песенку пьяной Нэнси “Умпа-па” из его мюзикла распевают по дороге в контору и из конторы в паб все клерки Лондона. (Откуда Асаркан взял эти сведения о Лондоне в Москве шестидесятых годов, сказать невозможно. Скорее всего, от Улитина.) У Барта доходы от мюзикла были несусветные. И, соответственно, крупномасштабная гульба. Все миллионы он профуфукал, пропил и прогулял буквально (уходя с его вечеров, гости брали деньги на такси прямо из блюда у входной двери), не говоря уже о его гомосексуальных и других похождениях.

“А что такое гомосексуальный?” спросил я на всякий случай. Слово было мне в новость. (Я знал только ругательное “педераст”, тоже слабо представляя себе, что это значит.) “Это я потом объясню”, сказал Асаркан. Мы свернули на Пушкинскую улицу. Барт закончил свои дни полным банкротом в собесовской квартире (то есть, по соцобеспечению, для безработных, нечто вроде крупноблочных хрущоб в Москве) в пригороде Лондона, потому что в своё время продал все права на “Оливера!” предприимчивому продюсеру. Фигура нищего миллионера естественно импонировала Асаркану. Лайонела Барта всё-таки спасли от нищенства. Об этом я узнал уже сам, десятилетием позже, в Лондоне. Продюсер Камерон Макинтош возобновил — воссоздал — “Оливера!” в оригинале, так сказать, с теми же декорациями, как раз через год после моего прибытия в Лондон. И я отправил об этом открытку Асаркану в Москву. Премьера проходила в театре Олбери (the Albery Theatre), на полукруглой улице Олдвич — она отделяет Ковент-Гарден от Сити, и на этой границе, напротив театра, находился Буш-Хаус, где помещалась Всемирная служба Би-би-си. Тут вещали на тридцати трёх языках, включая русский; на нём я и стал сочинять театральные рецензии на лондонские премьеры, как Асаркан в Москве. Сочинил и рецензию на премьеру в театре Олбери. Глядя на Фейгина в этом спектакле, мне казалось, что я вернулся в Москву.

В тот год я ещё не достиг мастерства, сравнимого с моим ментором: Асаркан, знакомый с пьесой и заранее узнав, кто из актёров будет на сцене и кто режиссёр постановки, мог написать рецензию, не сходив на спектакль, и никогда не ошибался в своих суждениях. Я уже тогда стал догадываться, что жизнь театрального рецензента — это тоже своего рода школа Фейгина: пьеса занимается грабежом реальности, спектакль превращает пьесу в нечто, что автор не имел в виду, а рецензия на спектакль — производство ещё одной фикции, не имеющей вообще никакого отношения к изначальной реальности, из которой родилась пьеса. Все эти трансформации — это, по сути дела, перекупка краденого. Так или иначе, выяснилось, что продюсер новой постановки “Оливера!” преклонялся перед гением Лайонела Барта и, согласно контракту, Барту отчислялись проценты с каждого представления. Снова миллионером Барт не стал, но уже мог не думать, как Асаркан, хватит ли ему сегодня денег на сигареты “Шипка”, на кофе в “Чае” и блинчики с мясом в кафе “Артистическое”.

Мы подходили к Пушкинской площади. За бронзовой головой Пушкина поднималось огромное чёрное здание “Известий” — я узнал газетный логотип из огромных букв под крышей, с гербом Советского Союза слева, похожего в зимнем воздухе на тёмную скукоженную розу. Никогда не обращал на это внимания, как не обращал внимания на советских граждан у газетных стендов на улицах и бульварах: под стеклом, где в несколько разворотов были выставлены на прочтение разные советские газеты, включая, конечно же “Известия”, с тем же гербом и логотипом, что и на крыше здания “Известий” — гигантских размеров, из фанеры и железа. Газет я просто не читал, я читал Диккенса.

Тут, объяснил Асаркан, в газете “Неделя” (приложение к “Известиям”), ему платят деньги за то, что он редактирует чужие тексты в отделе культуры. Эту работу ему устроил благодетель Асаркана, завотдела по культуре Толя Макаров, большой приятель Иоэльса — они выросли на одном дворе. Толя Макаров озабочен вульгарностью литературного стиля в газете “Неделя” и страшно возмущается всякий раз, когда Асаркан не хочет стилистически смягчить оголтелую партийную демагогию в чужих статьях. Асаркан же считает, что нечего этот партийный маразм смягчать: пусть советский читатель знает, в какой стране он живёт. Толя Макаров однажды сам долго правил одну из статей для первой страницы “Недели”, где невразумительные сложнопридаточные предложения (похожие на переводы Диккенса у Кривцовой и Ланна) были напичканы партийно-большевистской демагогией, добрался до конца этой передовицы, а там стоит подпись: “В.И. Ленин”. Толя Макаров — главный колумнист отдела культуры. Он борется с буржуазными тенденциями среди молодёжи. Асаркан сидит с ним в одной комнате и поэтому не может уклониться от непрерывной полемики. Макаров воюет с пошлостью и мещанством. С материализмом и консьюмеризмом молодёжи. В своём необузданном консьюмеризме молодёжь думает только о джинсах и жвачке. Толя Макаров пытается объяснить молодёжи в своей колонке, что без джинс можно прожить, а без Толстого и Достоевского нельзя. Асаркан же считает, что можно прожить вообще без литературы. И без голубых джинс, особенно польского производства. Толя Макаров не может понять и принять такого тотального нигилизма в отношении русской классики и польских джинс. Толя Макаров периодически уговаривает Асаркана взять на себя роль колумниста. Асаркан от роли колумниста уклоняется, потому что сочинение настоящего колумниста для него — это разговор ни о чём, по ходу которого незаметно для всех возникает какая-нибудь идея. А Толе Макарову нужно, чтобы идея была заметна, чтобы идея уводила молодёжь от партийной демагогии. Идеи Толи Макарова, возможно, и уводят от партийной идеологии, но вводят Асаркана в депрессию. Периодически Асаркан переставал появляться в “Неделе”. Толя Макаров испытывал в таких случаях чувство вины, и это приводило к новой полемике в его борьбе с консюмеризмом. Асарканом ли манипулировали все эти его редакционные благодетели или же он манипулировал благодетелями? Мы все это поймём, сказал Асаркан, когда купим сегодня свежий выпуск “Недели” в газетном киоске рядом со входом в здание “Известий” — там нас будет ждать Иоэльс и, возможно, Улитин, ну и ещё кто-нибудь появится, Лёвка Смирнов, наверное, и Сашка Курепов. И да, ещё Лена Шумилова обещала подойти.

Комментарий Зиновия Зиника: Памятник Пушкину с "Известиями" на заднем плане (открытка Асаркана).

"А Ира Уварова там тоже будет?" — спросил я наобум. Я просто запомнил это имя в редакционном шуме. С таким же успехом мой попугаистый ум мог спросить Асаркана и про Крымову. У Уваровой, впрочем, вроде бы, есть необходимый нам магнитофон, а насчёт Крымовой ничего сказано не было. Поэтому, видимо, я и спросил, будет ли у газетного киоска Уварова. Асаркан приостановился, взглянул на меня искоса, и сказал: "Нет. Уваровой у киоска не будет".

Мы, тем временем, миновали памятник Пушкину с озябшей рукой под бронзовым жилетом. Польских джинс на нём не было. Тут и произошёл любопытный инцидент — начало, может быть, моих сложных отношений с Асарканом: я получил от него нагоняй за то, что, казалось мне, было с моей стороны жестом помощи ему. Тротуар уходил слегка скатом вниз, асфальт заледенел, но лёд был не очень виден, потому что улицу с утра припорошило снегом. Это была скрытая, невидимая гололедица, несчастье в подтексте под тонким слоем снега. Асаркан поскользнулся, и если бы не я, он мог бы сломать себе ногу, руку, разбиться. Я вовремя подхватил его. Он выбрался из моих невольных объятий, как бы встряхнулся и сказал, чуть ли не в бешенстве:

“Ну вот, кто тебя просил?! Я падал, значит, так было предрешено. Дай падающему упасть. Пусть неудачник плачет. Я каждую зиму веду учёт, сколько раз я, поскользнувшись, мог бы упасть, но удерживал равновесие. Этот год мог бы стать для меня рекордным. Но ты, своей дружеской настырностью, своими объятиями санитара неотложки, спутал раз и навсегда этот мой счёт личных падений и взлётов”.

© Зиновий Зиник, "Украденный почерк", 2024