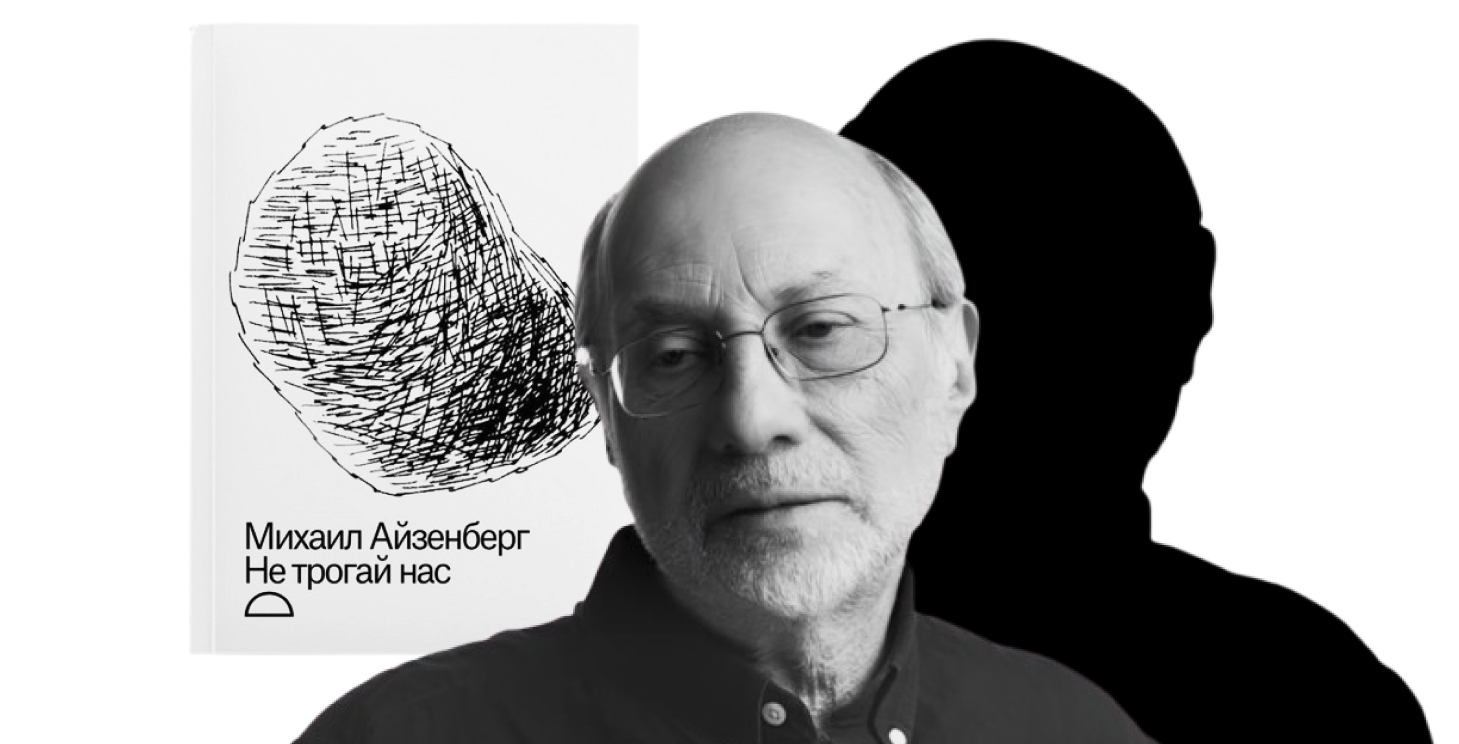

В августе запустился горизонтальный кооперативный издательский проект "24": несколько независимых издательств по всему миру напечатали новую книгу прозы Марии Степановой “Фокус” и сборник стихов Михаила Айзенберга “Не трогай нас”. Но если про первую сразу многие написали, то вторая осталась почти незамеченной критикой.

Стихи Михаила Айзенберга трудны для дешифровки. Часто в примерах филологического анализа текста мы можем встретить места, где умный бородач нам расскажет: смотрите, здесь а=б, а если так, то и в=г, а д=е и т.д. В стихах Айзенберга такого нет. Даже если он и цитирует Павла Улитина или кого-то ещё, то делает это не прямо, а как будто продолжает разговор, прерванный на этой, цитируемой, фразе. Вероятно, слово “разговор” — один из ключей к его поэтике.

Известное место в “Мещанине во дворянстве” Мольера, где господин Журден вдруг обнаруживает: “Честное слово, я и не подозревал, что вот уже более сорока лет говорю прозой”. А Всеволод Некрасов говорил о Яне Сатуновском: “Не знаю, кто ещё так умеет ловить себя на поэзии”. Такое же чувство возникает и от чтения стихов Михаила Айзенберга: будто он и не подозревает, что это стихи. Возможно, от этого они и не поддаются дешифровке.

Кажется, самый точный подход нашёл Филипп Дзядко. В 2021 году вышла его книга “Глазами ящерицы” — о двадцать одном стихотворении Михаила Айзенберга. Дзядко пишет, что “читал эти стихотворения шесть лет, не как филолог, а скорее наоборот — как влюбленный дилетант: так, как когда-то в детстве мы читали стихи с папой, рассказывая друг другу, что в них происходит, стараясь понять, как они устроены и что они делают с нами”. Это не анализ, а чтение и рассказ о том, что ты во время чтения видишь.

Кроме того, и сама интонация стихотворений Михаила Айзенберга интимно непретенциозная. Филипп Дзядко пишет о ней так: “Его стихотворения предпочитают негромкую интонацию, склонны к деликатности и даже смирению. Я имею в виду простую вещь: есть стихи, которым очень хочется, чтобы их обязательно услышали и даже полюбили, для этого они используют самые эффектные поэтические приёмы и ими сразу пробивают меня. Есть другие стихотворения, которым не важно это. У любого поэта, конечно, есть и те и другие, но у одного больше первых, а у другого вторых. У М. А. вторых больше”. В новом сборнике Айзенберг не изменяет своей поэтической манере.

Книга “Не трогай нас” делится на четыре части. Первая — “Из прежних книг” — включает в себя старые стихотворения, в которых поэт увидел не злободневность, но рифму. Во второй части — стихи, написанные незадолго до войны, в третьей — в 2022 году, а в четвёртой — в 2023. Открывается сборник так:

* * *

Этот снимок смазанный знаком:

на скамейке, с будущим в обнимку,

на скамейке поздно вечерком,

примеряя шапку-невидимку.

Незаметно, боком проберусь

по земле, где вытоптаны виды.

Вот страна, снимающая груз

будущей истории. Мы квиты.

Вся земля пустилась наутёк.

Как теперь опомниться, собраться.

Помело поганое метёт,

и лишай стрижёт под новобранца.

Беженцы нагнали беглеца.

Всё смешалось в панике обозной.

И колышет мягкие сердца

общий страх: бежать, пока не поздно.

1982

Очень показательное стихотворение. Уже само начало: “снимок” — о прошлом, потом “с будущим в обнимку”. При этом и прошлое смазано, и будущее, очевидно, смешалось. А настоящего будто и вовсе нет. То же и с пространством, из него можно только бежать. Здесь есть игра слов, потому что бежать надо, “пока не поздно”, но уже в первой строфе нам сказано, что дело происходит “поздно вечерком”.

Всё стихотворение написано от первого лица, однако лица никакого нет. Сборник построен на жёстких, почти классицистических, опорах, но в центре которых пустота. И отсутствие это начинается с лирического Я. Например, вторая часть сборника (то есть из стихотворений 2021 года) открывается таким стихотворением:

* * *

Или мир был добрей?

Но всегда пробирало ознобом

от его доброты. У дверей

оказаться б на выходе новом

да бежать поскорей.

Настоящее видишь из прошлого.

Но сегодня в другом измерении

открывается карта дорожная,

объявляется новое зрение.

Где Европа моя, где Америка —

вся подробная их машинерия,

опыт, сложенный, как палиндром?

Я смотрю изнутри недоверия:

возмещение или урон?

Я смотрю изнутри муравейника.

Стихотворение на всех уровнях сжимается: начинается с мира (“Или мир был добрей? / Но всегда пробирало ознобом / от его доброты…”); потом отражение его — дорожная карта, Европа, Америка; но всё снова приходит к нулю: “Я смотрю изнутри муравейника”. Что подчёркивается и формально: в первой строфе 5 стихов, во второй — 4 и так до 1 в последней строфе. Из этого бесконечно сжимающегося пространства, как и в предыдущем стихотворении, хочется сбежать: “…У дверей / оказаться б на выходе новом / да бежать поскорей”. Поэт представляет мир как несущийся, например, поезд. Эта ассоциация порождает новое измерение в стихотворении — время: “Настоящее видишь из прошлого”. Мир превращается в муравейник, настоящее перемешивается с прошлым, а единственное действующее лицо, лирический герой, прячется, пытается исчезнуть. Не умереть, а именно пропасть вовсе. Его “новое зрение” из муравейника.

Как будто из этой, последней, строчки вырастает сразу следующее стихотворение, окончание которой и дало название всей книге:

* * *

Вот одна большая идёт зима,

а за ней другая, не лучше той.

И хозяин льна, господин зерна

говорит про тяжёлые времена

прямо-таки с хозяйственной прямотой.

Говорит, что и всходы за рядом ряд

на удачу выросли, вкривь и вкось,

словно сонный сеятель наугад

там зерно разбрасывал, как пришлось.

Этот мир, дичающий на глазах,

берегли наша кротость и наша злость.

На домашних взвешивали весах,

что осталось и что нам не удалось.

Берегли как одежду на каждый день,

как одно обещание на устах.

Потому всегда уходили в тень.

Нелегко нас в тёмных искать местах.

Мы природный слух

Мы одно из двух

на краю пустом

(объясню потом)

Мы подземный пласт

Мы болотный газ

Мы древесный уголь

Не трогай нас

В сборнике есть несколько основных слов-образов, вокруг которых строится вся книга. Один из таких образов — зима, бесконечный метафизический холод. Как в “Шинели” Гоголя, если посчитать время, то окажется, что мороз стоит даже летом, так и в стихах Айзенберга “большая зима” — явление не столько временное, сколько пространственное или даже душевное.

Другим таким образом можно назвать говорение. Речь, язык много раз встречается в книге: “Он о том, что время детское, / по-немецки говорит”; “Время со мной говорит в мегафон. / Носится говор кромешный”; “Тихо говорят, вкрадчиво: / это не твоя вотчина /и не для тебя складчина” и т.д. Наверное, одно из самых показательных стихотворений — тоже из второй части:

* * *

В поздних лучах косых

не замолкает птица:

цирк, — говорит, — цирк.

Трудно не согласиться.

Где-то она про цирк

слышала ненароком.

Лес прикусил язык,

что говорит о многом.

По сути, вся повесть “Фокус” Марии Степановой — есть большое поэтическое размышление о языке, точнее, невозможности говорить на языке смерти и невозможности на нём не говорить. Самая известная цитата из “Фокуса”, которую привели, кажется, все рецензенты, такая: “Зато, кем бы она ни была теперь, кое-что неизменное в ее жизни имелось: стоило начать шарить в уме в поиске хоть каких-нибудь слов, М. чувствовала, что во рту у неё полуживая ещё мышь, и выплюнуть её никак не удавалось — она шевелилась, зажатая между зубами, и надо было то ли сжать челюсти, с хрустом перекусив её пополам, то ли так и жить дальше с мышью во рту, ни о чём другом не думая”.

Размышление о языке характерно, конечно, не только для Айзенберга или Степановой, это одна из главных тем для всей поэзии. В литературе быстрее всего реагируют на изменения стихи, они пытаются не просто выразить в себе язык, но понять его, отрефлексировать. Наверное, не зря само название книги стихов “Не трогай нас” так прочно связано в голове со стихотворением Германа Лукомникова:

* * *

мы буковки, мы буковки,

не смотрите на нас, не смотрите!

Как и в стихотворении “Вот одна большая идёт зима”, в большинстве случаев у Айзенберга речь отдана кому-то третьему, только один раз она от первого лица: “Я ж говорю это не мой выбор” (в стихотворении “Нравится нет это не мой выбор”).

Лирический герой прячется, надевает шапку-невидимку, смотрит из муравейника, но именно он помещён в центр всей книги. В центре внимания Айзенберга — отсутствие. О чём-то похожем пишет Ролан Барт в книге “Империя знаков”, после своего путешествия по Японии он пишет заметки, основная мысль которых сводится к тому, что в центре японской философии (которая выражается в еде, градостроительстве, искусстве и проч.) — пустота. Именно ничто становится для японцев центрообразующей единицей. Например, про хокку Ролан Барт пишет: “В точности хокку (которое отнюдь не является точным изображением действительности, но есть как раз соответствие означающего означаемому, устранение полей, помарок и пробелов, обычно пронизывающих семантическое отношение), в этой точности есть, по-видимому, что-то музыкальное (что-то от музыки смыслов, а не звуков): в хокку есть та же чистота, сферичность и пустота, что и в музыкальной ноте. Возможно, именно поэтому хокку необходимо повторять дважды, как эхо; проговорить эту речевую зарисовку лишь один раз — значит привязать смысл к удивлению, к точке, к внезапному совершенству; произнести её множество раз — значит постулировать, что смысл ещё необходимо раскрыть, намекнуть на глубину; между тем и другим — эхо, не единичное, но и не слишком долгое, подводит черту под пустотою смысла”.

О стихотворении “Останется народная примета” в своей книге Филипп Дзядко пишет: “Об этом и все стихотворение: было что-то значительное, что-то большое — теперь пустота, мелочь; в начале грозная туча, в конце — бедный дождик. Чем обыденнее этот ‘дождик’, тем отчётливее ощущается, что произошла катастрофа”. Пустота после (вовремя?) катастрофы — один из опорных образов не только в последнем сборнике Михаила Айзенберга. И не только его: японская поэтическая форма хокку, появившаяся в XVI веке, проникает в европейскую литературу во время Первой мировой войны, потому что когда не остаётся ничего, пустота тоже требует слов.

Ян Сатуновский в 1970 году пишет стихотворение:

* * *

Поговорим с тобой

как магнитофон с магнитофоном,

лихая душа,

Некрасов Николаевич Всеволод,

русский японец.

17 сент, 7 ноя 70

Вероятно, эту формулу можно применить и к поэзии Михаила Натановича Айзенберга.