Художник в человеческом сознании обычно персонаж скорее мифический, нежели реальный, живой человек. Люди, как правило, судят о создателе (более или менее точный аналог английского слова artist) и говорят о нём домыслами и личным восприятием его произведений, что и создаёт мифологию творца. Концепция фильмов портала Artarea Doc, вдохновлённая творческими подходами Дзиги Вертова, стремится к фиксации реальности без искажения происходящего внешней субъективной оценкой.

“Плотников”, фильм Кирилла Макаренкова, не является документальной картиной в привычном для обывателя виде; это скорее философский портрет художника, зафиксированного в определённой точке времени. Это кино относится к такому виду документалистики, которая не предполагает наличие чётко сформулированных вопросов и ответов на них; это кино, которое заставляет зрителя думать. Камера запечатлевает время, внутри которого есть художник — живой, сложносочинённый человек, а зритель наблюдает за тем, как прошлое перетекает в настоящее, а настоящее — в будущее. Художник работает над скульптурой, а в следующую секунду эта скульптура уже выставлена в галерее на всеобщее обозрение — весь этот процесс тонко связан работой, временем и самой жизнью. Как говорила Аньес Варда, “Документальное кино — это не просто фиксация реальности, это поэзия правды”.

Егор Плотников, родившийся в Кирове, окончивший Суриковское училище (в мастерской Павла Никонова, одного из основоположников “сурового стиля”), — художник сильный, сложный, думающий. Умением чувствовать и работать с дистанцией он обязан провинциальности своего происхождения: бесконечные поездки из Москвы и в Москву помогли ему обрести новый взгляд на расстояние, результатом чего стало его умение использовать дистанцию как инструмент. “Большое видится на расстоянии” — и это в нашем случае действительно так. Сам Егор называет такое свойство своей “биографической удачей”.

Плотниковские пейзажи прекрасны обилием глубоких размышлений и простором человеческого одиночества без излишней рефлексии. Собственно, что такое простор? По толковому словарю Даля, у этого слова есть несколько значений. Первое толкование: “Простор — простое, пустое, порожнее, ничем не занятое место; относительная (небезусловная) пустота”. Относительная и небезусловная, “а значит, потенциально наполняемая”, — с улыбкой отмечает Егор. Второе толкование уже метафизическое: “Свобода, воля, раздолье; противоположность гнёту, стеснению”.

Может показаться, что пейзажи Плотникова отображают русское бессознательное, этакое хтоническое безвременье. Его лес отсылает нас к строкам Ивана Жданова:

Стоишь одна у входа в этот лес,

где каждый лист — потомок ожиданий,

и каждый шаг отчётлив, как последний.

Уже не вдох стоит перед тобой,

а ты на вдохе ищешь равновесье —

так дышат травы, облака и годы…

Стоя у картины Плотникова, ты словно “входишь в куб, зеркальный изнутри”. И всё же среди фрактальных деревьев, среди этого русского простора можно разглядеть некоторые предметы, которые точно дают понять: это современный пейзаж. Возьмём картину “Вычитания”. Перед нами поле с пожухлой травой, над нами — серое, будто ноябрьское, небо, на заднем плане — тёмная полоса леса с единственной зелёной елью, вдали виднеется радиовышка — привычная урбанистическая примета двадцать первого века. Здесь же — нетронутая кистью белоснежная полоса холста, которая и создаёт то столкновение супрематической, абстрактной формы с реальностью. Эта полоса — словно напоминание о том, что перед нами не просто осенний пейзаж, а в первую очередь холст и краски. Эти элементы чистого холста остаются нетронутыми как будто бы для того, чтобы выдёргивать зрителя из глубин пейзажа на поверхность, но кроме того, они работают как обозначение, что пейзаж, который часто является “жанром задника”, и есть главный герой картины.

“Страх голого холста, который свойственен многим художникам, благоговение перед чистотой его абстракции с возрастом не проходит”, — отмечает художник.

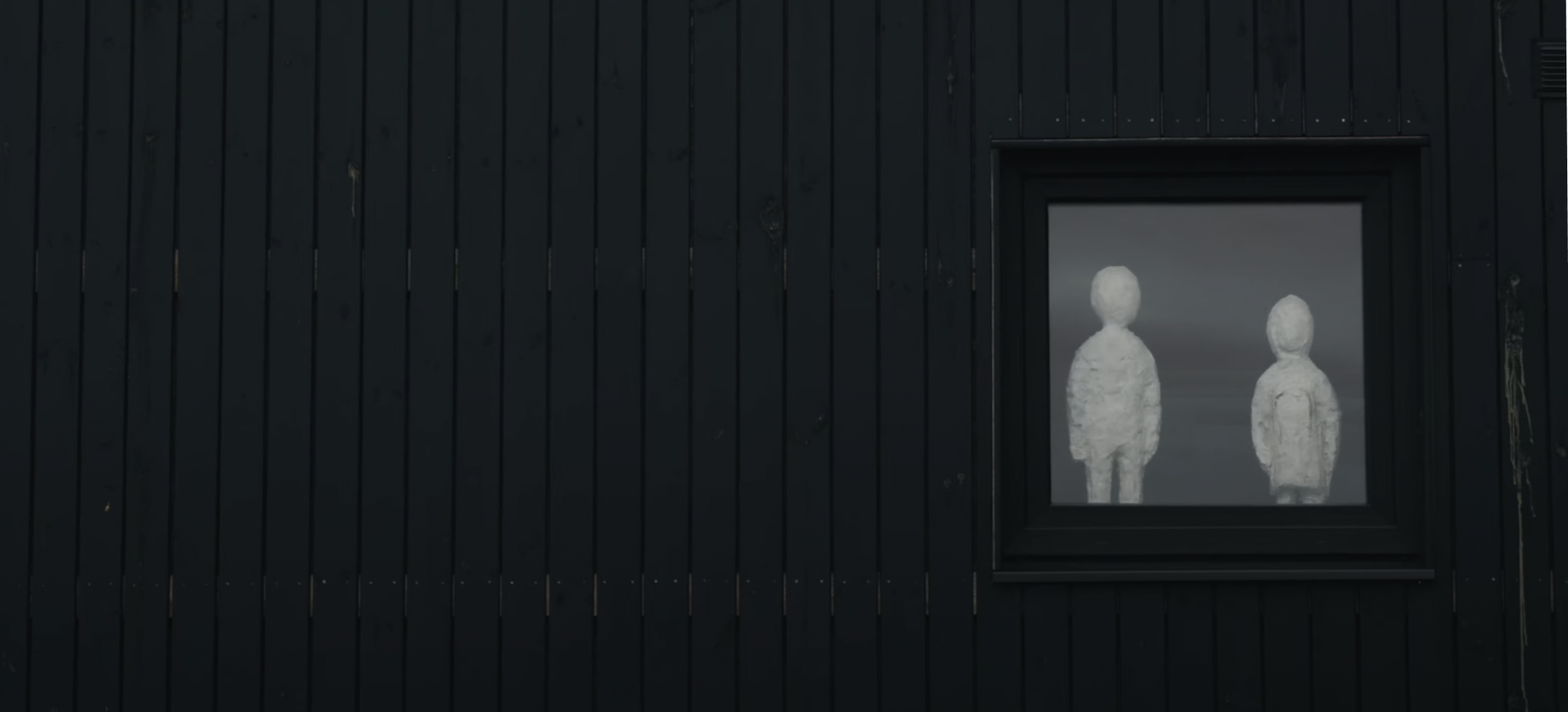

Скульптурой Плотников занялся вначале скорее с экспериментальной целью (“Это — лабораторная художническая работа, примерно как Пуссен занимался изучением теней на восковых моделях”), делая небольшие рельефы как эскизы для живописи. Позднее это вылилось в полноценное занятие, в котором трёхмерная фигура оторвалась от плоскости холста. “Конечно, это скульптуры живописца”, — говорит Егор, кисточкой нанося новые мазки на ещё незаконченного человечка.

Персонажи его скульптур безлики, на первый взгляд кажутся бессформенными, аморфными, но это совсем не так. Несмотря на универсальность, расплывчатость плотниковских человечков, у каждого из них есть своё настроение, своя история и свой характер, и, что самое важное, — каждая из этих фигурок одинока по-своему.

Однако это одиночество не индивидуальное, а общее, коллективное, пронизывающее современность, в которой человек растворяется в массе, оставаясь при этом отделённым от неё. Его скульптуры — гипсовый слепок времени, артефакт нашего сегодняшнего состояния. В них нет монументальной героики, но есть сгусток энергии эпохи — тяжёлой, нивелированной, выцветшей.

Художник пытается запечатлеть фрагменты совершенно самостоятельной, отдельной от него самого жизни своих персонажей, зафиксировать их существование, их радости и печали, практически незримым глазом Дзиги Вертова. “Для каждого зрителя должен быть соразмерный ему персонаж”, — говорит Плотников, подтверждая, что в одной и той же фигурке каждый видит своё, некое отражение самого себя, если угодно, и своего состояния. Персонификация не нужна, она излишня. При этом некоторые из персонажей наделены отличительными чертами: формой тела, предметами одежды, размером или пластикой, очерчивающими их пол, возраст и настроение.

На выставках Плотникова всегда очень важны работы, где происходит взаимодействие живописи и скульптуры. В них поражает неразрывная связь между картиной и разглядывающим её человечком, стоящим напротив, скромно сложив руки за спиной. Создаётся ощущение, будто, пройдя между фигурой и картиной, ты нарушишь, сломаешь идиллию их сосуществования, оборвёшь связь.

Сочетание этих техник у Плотникова, с одной стороны, ответ частой истории, когда порой совершенно нелепейшим, бессвязным образом галереи и выставочные залы пытаются выставлять скульптуру и живопись вместе. С другой стороны, выставка, в рамках которой собирается сложная структура — инсталляция, живопись из разного времени, — делается художником в первую очередь для себя, чтобы он мог переосмыслить объекты в выставочном пространстве, разглядеть их связь и увидеть создание нового восприятия этих объектов, нового контекста, в котором каждый из объектов существует в одном пространстве на равных правах.

Этот фильм, конечно, в первую очередь документ времени, метафизическое пространство, внутри которого, нигде и никогда, но везде и всегда находится, существует, работает и говорит художник Егор Плотников. Его руки черны от краски, на стенах галереи висят его картины, на которых он изобразил свою бескрайнюю холодную Россию, а картины эти разглядывают трогательные одинокие человечки. А он сам всегда живёт, жил и будет жить в большом чёрном деревянном доме, стоящем напротив большого чёрного русского леса.