16 марта

На севере Японии идёт снег.

Телевизионное выступление императора, стремящегося успокоить народ.

Исии говорит мне: «Ты видела, какое у него лицо? Его раздутые щёки? Кажется, это от лекарств, вот уже какое-то время он болен. Надо же, император, желающий возрождения Японии, сам болен — это о многом говорит». Сесиль Сакаи добавляет: «Если с ним что-то случится, страна пропала». Не то чтобы они безгранично почитали императора, но они знают, каково его объективное влияние на японцев.

Суверенная плоть. В случае кризиса он должен быть дееспособен. После землетрясения в Хансин-Авадзи императрица появилась с нарциссами из дворцового сада в руках и возложила их на месте бедствия.

Все эти дни я слышу, как люди говорят: если император прибудет в Фукусиму, атомная станция чудесным образом может перестать изрыгать пламя.

Я нутром чувствую: Япония меняет курс. Из бедной жертвы, какой она была, она превращается в правонарушительницу со всеми своими чёртовыми атомными станциями (я впервые в жизни прибегаю к ругательствам в своём тексте, но думаю, здесь это уместно). Надоело слушать, что говорят об этой стране. Думаю, иностранцы уже наелись досыта разговорами о Японии, и впрямь, они тут ни при чём, как и мы сами, нам надоело слушать о том, как вёл себя обслуживающий станцию персонал TEPCO, несущий ответственность за катастрофу. Мы сыты по горло страхом.

Кто-то объяснил мне, что Каддафи пользуется происходящим, чтобы отвоевать позиции. Это, бесспорно, так. И должна сказать, что все страницы, которые отданы журналами Японии, я охотно уступила бы всем остальным странам.

Пришло сообщение от Эйки, редактора из Токио. В момент землетрясения она встречалась в кафе с поэтом Годзо Ёсимасу, которого я переводила. Он давал интервью для журнала.

Стоило им приступить к интервью, как всё закачалось. Старинное здание в традиционном стиле, преобразованное в кафе, затрещало, Эйка испугалась, что вот-вот обвалится потолок. Посетители стали разбегаться, кот забрался под диван.

Но Годзо с олимпийским спокойствием продолжал отвечать на вопросы под продолжающиеся толчки. Его улыбка, исказившаяся от тряски, в мягком послеполуденном свете, по признанию Эйки, ужаснула её. Казалось, он что-то измеряет, зондирует, превратившись в некую антенну. Он, безусловно, единственный из поэтов, способный сочинить тысячу стихов, основываясь на случившемся. Поэт-монстр.

Одна моя подруга из Токио призналась мне, что чувствует, как содрогается земля, даже тогда, когда она не содрогается.

Поэт Рёити Ваго, проживающий в пострадавшем от стихийного бедствия городе, пишет в Twitter: «Пропавшие без вести считаются официально таковыми только после того, как их родными подано „заявление о пропаже“. Что стало с теми пропавшими без вести, которые так и не получили этот статус по той причине, что заявление не было подано?»

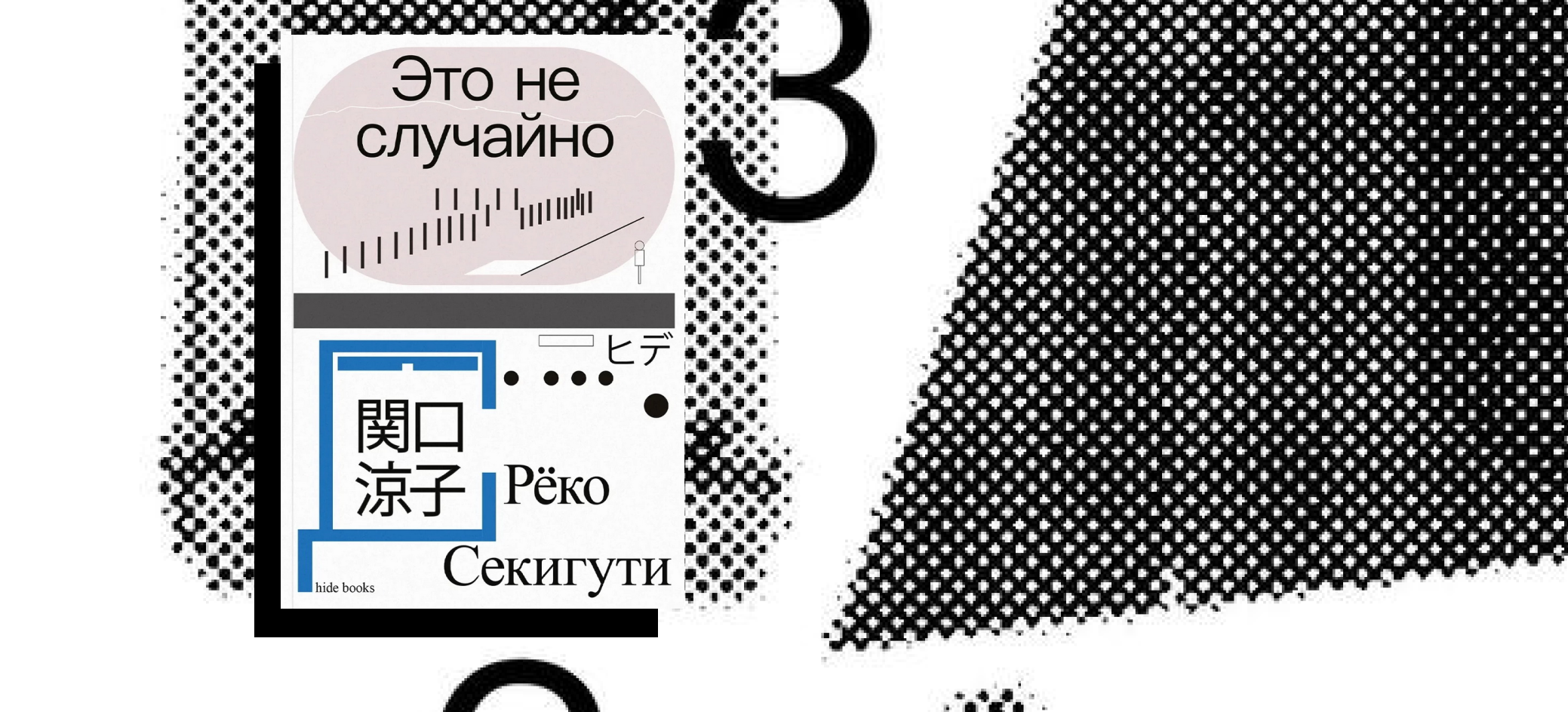

Сообщение от подруги Акико, которая работает в издательстве. Заводы по производству бумаги в Исиномаки и Хатинохе полностью разрушены. Эти два завода производили внушительное количество бумаги, и вот теперь издатели остались без неё, и неизвестно, когда они снова смогут выпускать периодические издания. Издатели вынуждены сократить количество названий и даже тиражи в связи с нехваткой бумаги. Появились трудности с изданием новых книг, и, если всё больше непроданных книг будет возвращаться в издательства, некоторые из них потерпят крах.

Она впервые сталкивается с невозможностью выпуска книг в связи с отсутствием бумаги.

Такого не было со времен Второй мировой войны.

Я всё лучше понимаю, почему взялась за перо. Я превратилась в хроникёра, подобно древним хронистам, писавшим о войнах или царствованиях. Они являлись поставщиками наиболее точных рассказов о каких-либо событиях, и чем дальше они находились от места действия, тем ближе были к предмету описания. Имя хроникёра может исчезнуть, ему важно передать всё, что можно, о последствиях того или иного события. Я не ищу красивых фраз, я их себе запрещаю.

По мере того как бежит время, я всё меньше уверена в том, что смогу придумать счастливый конец для этой истории. Замечаю, что не в моих силах воздействовать на предмет описания,— как бы мне хотелось вызвать к жизни счастливый конец! — мне дано лишь описывать факты, не влияя на них.

Звонят две французские подруги, у которых в Японии родня. Они подавлены. Не в состоянии понять, как японцы могут продолжать трудиться в этих условиях. Их реакция одна и та же: когда твоя жизнь в опасности, работа теряет какой-либо смысл, нужно прекратить работу и спасать свою шкуру!

Произойди такое во Франции, так и было бы и вся жизненная инфраструктура остановилась бы, не говоря уж о персонале атомных станций.

Пытаюсь объяснить им: если все сбегут, обществу придёт конец, а в Токио, в частности, это станет причиной новой катастрофы. Но я не слишком уверена в своей правоте. Безусловно, необходимо, чтобы больницы, общественный транспорт и другие государственные службы продолжали работать. Но люди! Наёмные трудящиеся, занятые в частном секторе, особенно имеющие детей, разве они не должны на какое-то время покинуть опасное место?

Я понимаю своих французских подруг. Их близкие не намерены покидать Токио, потому что осели там, создали совместно с японцами семьи. Подругам хотелось бы, чтобы их родные побросали свою работу в Японии и бежали, желательно во Францию.

Одна из них, заявлявшая, что очень любит свою невестку, не в силах удержаться от реплики: «Если бы мой сын не женился на японке…»

Верно, в этом случае её сын не был бы в такой мере затронут катастрофой. Я чувствую себя виновной.

Одна моя парижская подруга в слезах. Плачет при мысли о том, что будет с её младшей сестрой, оставшейся в Токио. Говорит, что та, возможно, не сможет иметь ребёнка, если ситуация ухудшится. Мне думается, что пока дело до этого не дошло, но как знать…

Во второй половине дня выхожу в город. Люди вокруг меня движутся куда-то по улицам, словно ничего не произошло. Это нормально, с ними ничего не случилось. Меня распирает от желания спросить, понимают ли они, как им повезло. Но я отдаю себе отчёт, что чувствую себя не в своей тарелке, как и многие японцы, проживающие в Париже.

И впрямь, немало людей задаются вопросом, а не стоит ли бежать оттуда. Иные японцы проводят параллель с евреями в Европе, которые под натиском нацизма не бежали из-за родных, работы или потому, что не осознавали размаха бедствия. Это сравнение нелепо, но так как я живу за границей, то удерживаюсь от какого-либо комментария.

Международное сообщество осуществляет контроль пассажиров и продуктов из Японии. Имидж японских продуктов, ценимых за качество, серьёзно страдает.

Ослабленные катастрофой, японские предприятия принуждены разорвать контракты с недавно нанятыми сотрудниками.

Мать моей невестки, китаянка из Шанхая, доставлена в больницу с сердечным приступом. Мой брат пытается достать билет в Шанхай, но все самолеты переполнены. Люлю, моя невестка, в отчаянии. Предлагаю, если ей удастся достать билет до Парижа, провести несколько дней на твёрдой земле, до тех пор пока не наладится нормальное сообщение между Парижем и Шанхаем.

Своим родителям я также предлагаю приехать в Париж на недельку-другую на «каникулы».

Отец отказывается. Он будет последним, кто сбежит оттуда. В должности советника, отвечающего за управление «рисками», он примеривает на себя роль капитана «Титаника».

На самом деле, пытая себя на предмет того, а как бы поступила сама, будь я в Токио, понимаю: совсем не факт, что я покинула бы свою страну. Если бы моя поездка туда была намечена до землетрясения, как это произошло с Исии и японскими исследователями, которых ждали на коллоквиуме в пятницу, я бы сорвалась с места. В противном случае осталась бы.

Главное, не винить тех, кто уехал из страны, как и тех, кто остался. И у тех и у других есть на то свои причины, и у каждого свои счёты с совестью.

17 марта

По радио передают репортаж о рынке в Сендае. Какая-то женщина, которой удалось достать овощей, восклицает: «Спасибо всем! Какое счастье!» Французам есть чему удивиться.

Хотя может идти речь и о цензуре в СМИ. В Twitter есть свидетельство какого-то человека о том, что после землетрясения в Хансине в 1995 году один пострадавший на вопрос телеведущего, чего бы ему хотелось поесть, ответил: «Жареного мяса!» В передаче осталось только: «Горсть риса сделала бы меня счастливым».

Я продолжаю поиски текстов японских авторов, в которых речь идёт о катастрофах. Список так длинен, что можно было бы немедленно составить антологию литературы 1920-х годов, посвящённой землетрясениям.

Правда, в те годы грань между писателем и журналистом не была столь чёткой. Нередко случалось, что писатели работали журналистами и получали таким образом возможность высказаться в своих статьях о тех или иных событиях.

Причём вот что интересно: стоит действию романа растянуться, как в «Мелком снеге» и в «Семье Нирэ», действие которых охватывает несколько десятилетий, персонажи неотвратимо сталкиваются с катастрофой. Неумолимое последствие реального положения дел в стране.

Неизвестно, до какой степени сами писатели осознавали это, но их тексты являются чем-то большим, чем простой констатацией пережитого. Вместе с пассажами из романов, которые пришли мне на память, в меня закрались и страх, и тревога, и растерянность; слова передали мне некую память о катастрофах.

По правде сказать, я и сама подумывала о том, чтобы написать о какой-нибудь катастрофе. Например, превратить со временем в книгу звуковую пьесу «Канун», текст к которой написан мною. Мне хотелось описать жизни бостонцев накануне затопления патокой в 1919 году. Может, когда-нибудь я осуществлю эту идею, почему бы нет. Но я взялась написать об этом прежде всего потому, что та катастрофа не моя. К тому же она осталась в прошлом, и известно, что стало с Бостоном с тех пор. Я и представить себе не могла, что решусь написать о «своей» катастрофе.

Я размышляю об исторической дистанции, свойственной рассказам о катастрофах, которая неизбежна для литературного произведения. О золотом правиле: писать о катастрофах только задним числом. Невозможно писать о катастрофе накануне неё.

При этом, когда несколько катастроф накладываются друг на друга, как сегодня, ты в одно и то же время находишься на пороге катастрофы, после неё и даже во время неё. К тому же, как говорит философ Осаму Ниситани, произошедшая радиационная авария является только началом цепи катастрофических происшествий. Началом неконтролируемого разрастания таких происшествий, каждое из которых само по себе является причиной ряда новых.

В каком грамматическом времени нужно описывать эту череду катастроф?

И в каком времени заканчивать описание?

На этот непростой вопрос у меня еще нет ответа. Выбирая форму хроники, я склоняюсь ко вполне определённому времени, которое подходит лишь к этому событию: это время — настоящее. Кроме того, меня не покидает ощущение, что по-прежнему нахожусь «внутри» катастрофы, даже если к этому примешиваются, как я уже писала, ретроспективные видения и серьёзные тревоги о будущем, которые могут сбыться, а могут и не сбыться. Какое грамматическое время должен избрать писатель, желающий рассказать о стихийном бедствии? И до того, как приступить к рассказу или описанию, в каком грамматическом времени переживает он этот момент?

Всякое рассуждение о катастрофе роковым образом связано с вопросом времени и даже неотделимо от него. С тех пор как я открыла это для себя, неразрывная связь катастрофы и времени видится мне почти во всех описаниях катаклизмов, какого бы рода они ни были.

Статья Кристин Монтальбетти в литературном приложении к газете Libération берёт за душу. Она не боится говорить о надежде, о признаках будущей весны, которую она наблюдала в Киото, куда приехала за шесть дней до землетрясения. Вот что она пишет: «Японцы, которых я встречаю, мило, с улыбкой приглашают меня насладиться моим пребыванием в их стране. Я не думаю, что речь идёт о присущем им фатализме, о котором твердят со всех сторон (я не слышу, чтобы кто-нибудь говорил: если это должно случиться, это случится)».

В моей статье, появившейся в том же издании, я написала ровно противоположное: люди думают, что то, что должно было случиться, случилось и что придёт и их черёд. Оба суждения верны. На глазах у чужестранцев мы не желаем бередить рану, усугублять неловкость. Впрочем, как верно подмечает Кристин, думать, что «то, что должно было случиться, случилось», «настанет мой черёд», вовсе не означает быть фаталистом. Это примерно то же, что стать инвалидом или заболеть неизлечимой болезнью. Живёшь с этим, и никуда от этого не деться. Когда болезнь ненадолго отступает, появляется право на смех, на развлечения. И это не противоречит тому, что с возвратом болезни придётся страдать.

Те префектуры Японии, которых не коснулось бедствие, предлагают разместить у себя пострадавших в имеющемся в их распоряжении социальном жилье. Они готовы принять школьников в своих школах.

Места размещения вблизи района, где разразилась катастрофа, достигли пределов своих возможностей: двести тысяч потерпевших нашли приют более чем в тысяче центров приёма беженцев. Кое-кто из тех, кого вывезли из больницы, не выдерживает и умирает. Если всё это продолжится, будут и другие жертвы, люди станут умирать от холода и эпидемий.

Созваниваюсь с братом по телефону, ему удалось выбраться в Шанхай со своей женой. Друзья отдали им свои билеты. Её мать едва выжила и по-прежнему лежит в больнице.

Мой брат недоволен тем, как ведёт себя отец. Обвиняет его в том, что тот стоит на позиции руководителя предприятия, который думает о выгоде любой ценой, даже за счёт несчастья людей, за счёт здоровья работников. По мнению брата, в данной ситуации было бы правильно отправить наемных работников в приказном порядке в оплачиваемые отпуска, особенно тех, у кого малолетние дети. Потому как, если этого не сделать, многие из них не осмелятся взять отгулы за свой счёт. Разумеется, в идеале руководство должно принять экстренные меры и позволить им не выходить на работу, но, учитывая специфику японских предприятий, это совершенно невозможно. Пусть оно хотя бы позволит уехать тем наёмным работникам, кто желает использовать свои оплачиваемые отпуска! Но даже это не получится без предварительной договорённости хотя бы за месяц.

Мой брат, наёмный работник предприятия по импорту-экспорту дизайнерской бумаги, посоветовал своему директору остановить работу на неделю, поскольку иностранные клиенты всё равно не желают закупать товар, который может быть заражён. Они предпочитают дождаться, когда товар пройдёт проверку. Директор, само собой, не внял этому совету.

Брат считает, что внешнее спокойствие японцев не более чем отражение их слепоты: «Они совершенно не осознают, что происходит».

Вспомнила разговор с братом в 1995 году, не помню уж по какому случаю. Это был трудный для Японии год. 17 января — землетрясение в Хансин-Авадзи. 20 марта — теракт, осуществленный сектой «Аум синрикё», — зариновая газовая атака в метро: 13 погибших, 6300 раненых. Мой брат тогда уже частично обосновался в Китае. Я готовилась отправиться во Францию, шёл первый год моего пребывания в докторантуре Токийского университета. Мы с братом, утратив веру в японское государство, как и в любое другое, подумывали о том, чтобы уехать из страны, а позже вывезти всю семью во Францию или в Китай, если в Японии произойдёт какая-нибудь катастрофа. Для большинства японцев в те времена эта мысль показалась бы нелепой. Китай тогда ещё не достиг той степени экономического подъёма, который мы наблюдаем сегодня, и японцы были уверены, что живут в «самой безопасной стране мира». С точки зрения личной безопасности людей так оно и было и так оно остаётся и до сих пор. Наша с братом задумка немного смахивала на планы жителей нестабильных или бедных государств. Семьи из таких стран рассеиваются по всему миру, уменьшая таким образом существующие на родине риски. Своё состояние каждый держит на трёх разных счетах — в долларах, евро и в местной валюте. Подобный образ действий, являющийся следствием рефлекса выживания, свойственный жителям многих стран, был неведом японцам.

И вот я предложила своей семье перебраться ко мне во Францию.

Я бы желала, чтобы этого никогда не произошло.

В те далёкие времена всё это обсуждалось почти в шутку. Мы не были ни пессимистами, ни тем более алармистами, мысль о том, чтобы превратиться в «жалких иммигрантов», нас скорее забавляла, хоть статус иммигранта и не всегда приятен. Японцы, проживающие за границей, не думают о себе как об эмигрантах и не называют себя так. Особенно когда они люди не бедные. Они говорят: «Мы не такие, как прочие нищие иммигранты…» Это потому, что они всегда подразумевают: их пребывание за границей временно, и в конечном счёте они вернутся в Японию. И всё же, как ни крути, они не что иное, как иммигранты, в точном смысле этого слова. Мне хотелось покинуть Японию и стать иммигранткой, чтобы получить опыт отчуждения, оторванности, освобождения от ига родной страны, который доступен иностранцам в Японии. Это нужно пережить, чтобы понять.

Друзья рассказали мне, что по французскому радио передали несколько интервью, в которых в переводе прозвучало прямо противоположное тому, что говорили японцы. Сама я их не слышала и потому не могу знать, что там было на самом деле. Но мне довелось слышать несколько раз, как журналисты изображают из себя героев. По поводу одного из них мой друг Таканори Уно, специалист в области комиксов и манги, сказал: «Ему следовало бы поменять профессию. Он мог бы выразить свой талант иначе, в качестве писателя-фантаста, сочиняющего комиксы!»

Любые природные бедствия влекут за собой человеческие трагедии. Но на сей раз мы особенно внимательно следим за превращением природного бедствия в гуманитарную трагедию, которая произошла на атомной электростанции.

Я задаю себе вопрос: что страшнее — погибнуть в природном катаклизме или человеческом? Быть убитой цунами или радиацией? Для меня гораздо предпочтительнее сгинуть в катаклизме природного характера. Согласна, любая смерть страшна, какова бы ни была её причина, но природный катаклизм, сметая всё на своём пути, не несёт в себе заряда ненависти. А человек убивает по глупости, невежеству, поражает другого в правах, и я не хочу такой смерти, которой, кстати, всегда можно избежать.

Те, кто бежал от Фукусимы, уже, кажется, стали объектом дискриминации. В соседних префектурах их принимают как зачумлённых.

Стало известно, что в центре задержания правонарушителей Синагавы и в таком же центре в Усику, префектура Ибараки, людей держали под замком, это просто не укладывается в голове. Видимо, тут вступило в силу какое-то внутреннее распоряжение. В любом случае это незаконно. Закон велит отпустить задержанных с целью их эвакуации в безопасное место. Кажется, некоторые тюрьмы даже не были оповещены о землетрясении. Люди пережили толчки, испытали страх, не получив никакого разъяснения. Охранники были в касках, арестанты — нет.

Речь идёт не о преступниках, а всего лишь о бездомных, не имеющих документов. В Усику, в частности, задержанные были из числа людей, ищущих приюта: жертвы преследований у себя на родине, беженцы, приехавшие в Японию ещё в несовершеннолетнем возрасте, отцы семейств…

Сегодня Le Monde опубликовал интервью с Кэндзабуро Оэ. Он настойчиво доносит до нас мысль, что «возврат к прежнему пренебрежению человеческой жизнью на одной из атомных станций — это худшее предательство памяти жертв Хиросимы». Верно сказано. И он прав. Но тем не менее… Я бы хотела, чтобы название «Фукусима» не стояло рядом с названием «Хиросима». Однако уже слишком поздно, процесс сопоставления уже пошёл. В каком-то смысле, как говорит Оэ, это может помочь нам понять, что пережили жители Хиросимы и Нагасаки. Но я очень боюсь, как бы это не нанесло ущерб людям из Фукусимы со стороны тех, кто не даёт себе труда обдумать то, о чём говорит Оэ. Я знала, что подобное сопоставление неизбежно. Я хотела бы только, может быть подсознательно, чтобы оно не произошло так скоро.

По телевизору показывают пакистанцев, раздающих пострадавшим карри. Некоторые прекрасно владеют японским языком, наверняка имеют вид на жительство в нашей стране. Вспоминаю о том, что ела в Пешаваре. Уверена, этот подарок отменного качества.

Один сотрудник архива выложил в интернет документы, датируемые 18 и 22 ноября 1703 года: «Вчера огненный шар упал с неба на квартал Ёцуя» (в Нагое); «Вдали раздался взрыв. Вскоре обнаружилось, что это какой-то блестящий предмет». 23 ноября 1703 года большое землетрясение произошло в департаменте Канто: 37 000 пострадавших, 8000 разрушенных домов.

А вот ещё одна архивная запись от 3 октября 1707 года (речь идёт также о Нагое): «Словно молния сверкнула сквозь облака». На следующий день случилось землетрясение, за которым последовало сильнейшее цунами.