Одним из первых писателей-диссидентов можно считать Александра Радищева. В 1790 году он издаёт «Путешествие из Петербурга в Москву» — текст, в котором Радищев разоблачает бесчеловечность крепостного права, коррупцию, цензуру. Это было первое художественное произведение — и, к сожалению, не последнее — в истории русской литературы, за которое автор был сослан в Сибирь.

В одной из глав «Путешествия» есть большая философско-историческая вставка: «Краткое повествование о происхождении ценсуры», где Радищев пишет об истории цензуры от Древней Греции до начала Великой французской революции, то есть до его современности в Европе. Заканчивается глава так:

В России... Что в России с ценсурою происходило, узнаете в другое время. А теперь, не производя ценсуры над почтовыми лошадьми, я поспешно отправился в путь.

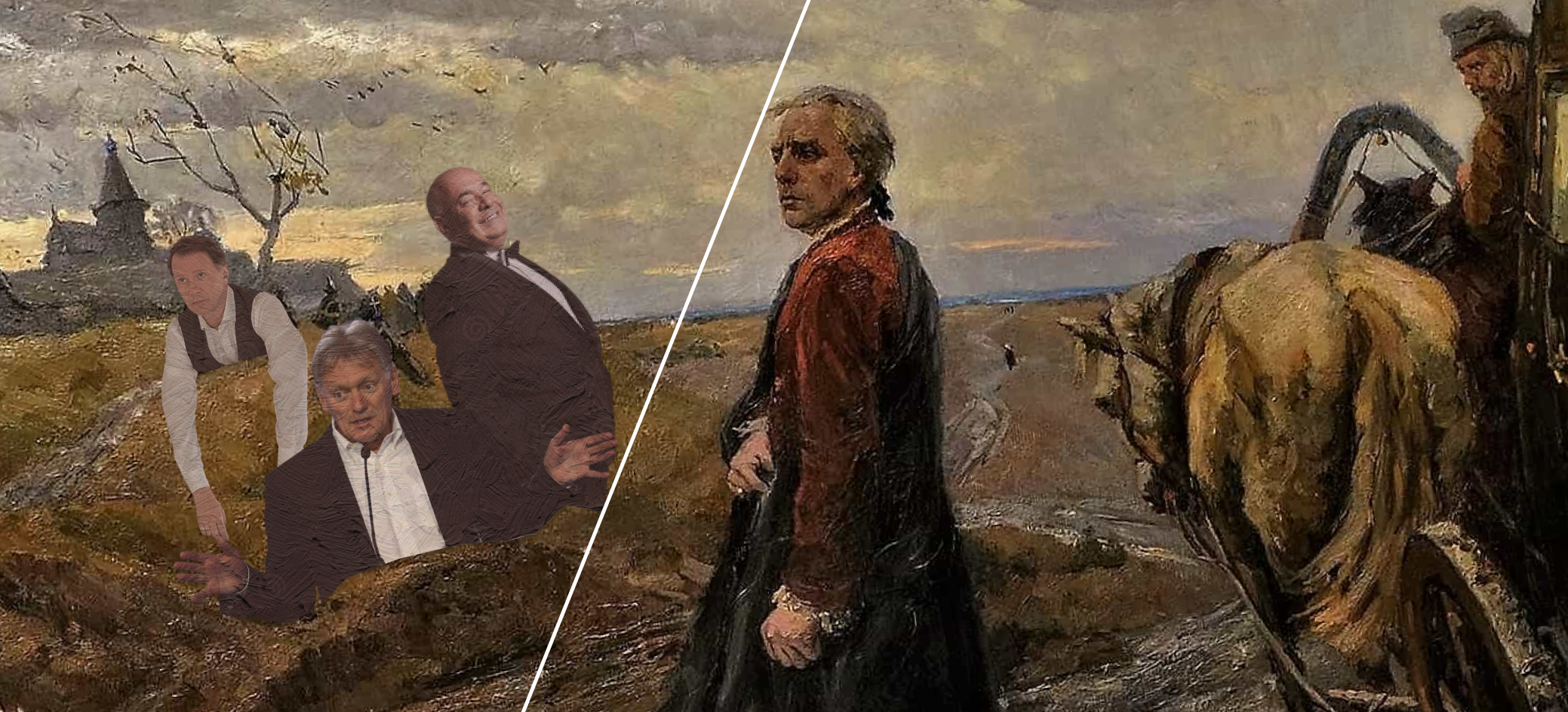

«Другое время» — видимо, Радищев писал про 1 июля 2025 года, когда бывший министр культуры Михаил Швыдкой выпустил в «Российской газете» статью «Похвальное слово цензуре». В ней автор пишет:

Как представляется, было бы куда честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы, а не бюрократы различных ведомств, сами не представляющие до конца, чего же им надо бояться, чтобы не потерять место, тем самым сломав себе карьеру. Да, возрождение института цензуры — недешёвое удовольствие, требующее не сотен, но тысяч просвещённых слуг государства, но, пожалуй, только оно может сохранить здоровую обстановку в творческой среде.

До сих пор не очень уверен в том, что «оно» в последнем предложении относится к возрождению, а не к удовольствию.

Дальше доктор искусствоведения, как его подписывают в «Российской газете», ударяется в трогательные воспоминания, как он работал в журнале «Театр» с 1973 по 1990 год, как относил номера перед выпуском к цензорам, как цензоры, «которые отличались крайней доброжелательностью», проводили фактчекинг и указывали на недостоверности.

Впрочем, и удивительного тут мало. Всего через 10 дней журнал «Эксперт» опубликовал интервью с Песковым, который тоже поделился своим мнением относительно цензуры:

Вы правильно заметили, многие издания закрылись, журналисты — разъехались. Но не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры — беспрецедентное для нашей страны. Война ведь идёт и в информационном пространстве тоже. И было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что сейчас этот режим оправдан.

И дело не в том, что в июле все на московском солнце перегрелись и давай про цензуру говорить. Говорили и до этого, будут и после. Кажется, поразило всех больше всего то, что Михаил Швыдкой считался «своим», условно говоря, или не на сто процентов «их»: интеллигентный, умеющий говорить и писать, думать и делать.

По поводу введения цензуры высказался и Евгений Миронов, он статьи Швыдкого не читал, но считает, что «нужны правила. Сейчас они размыты. И от этого, на самом деле, страдает наше сообщество».

Радищев удивлялся:

Неужели, запрещая суеверные писания, властители сии думали, что суеверие истребится? Каждому в особенности своей воспрещали прибегнуть к гаданию, совершаемому нередко на обуздание токмо мгновенное грызущей скорби, оставляли явные и государственные гадания авгуров и аруспициев. Но если бы во дни просвещения возмнили книги, учащие гаданию или суеверие проповедующие, запрещать или жечь, не смешно ли бы было, чтобы истина приняла жезл гонения на суеверие? чтоб истина искала на поражение заблуждения опоры власти и меча, когда вид ее один есть наижесточайший бич на заблуждение?

Но здесь должен не согласиться с удивлением первого диссидента. Цензуру вводят не всегда для того, чтобы бороться с тем или иным проявлением суеверия. Часто она нужна для того, чтобы показать, где хорошо, а где плохо.

Несколько лет назад вышла книга экономиста Сергея Гуриева и политолога Даниела Трейсмана «Диктаторы обмана: новое лицо тирании в XXI веке», в которой учёные предлагают концепцию новых диктаторов: «Диктаторы сегодня уже не те, что прежде», — начинают они свою книгу. Их основная мысль состоит в том, что раньше, в XX веке, диктатуры держались на страхе. В XXI веке в таком виде диктатур уже нет, все они маскируются под демократии — проводят подставные выборы, делают вид, что есть независимая пресса и т.д.

Эпоха постправды и метамодерна играет на руку такому диктатору нового поколения. Не всё так однозначно, война — не война, а СВО, но Путин сам сказал война, значит, и мне тоже можно, но лучше только в контексте войны с коллективным Западом, про который я тоже мало что понимаю, и т.д. Каждое новое слово или словосочетание не объясняет предыдущее, а лишь сильнее затуманивает смысл.

Михаил Швыдкой уютно обосновался в диктатуре обмана и загрустил по диктатуре страха, когда, при Брежневе, всё было понятно: это можно, а это нельзя, это хорошо, а это плохо. В статье он пишет:

Раз в месяц один из замов главного редактора журнала «Театр», где имел честь служить с 1973 по 1990 год, укладывал в портфель вёрстку очередного номера и отправлялся к цензорам из Главного управления по охране гостайн в печати при Совмине СССР. Он оставлял её на несколько дней, а затем забирал, украшенную штампом, разрешающим номер к печати. Чаще вёрстка была без правок. В редакции работали профессионалы — материал, подписанный редактором, завотделом, ответсекретарём, замглавного редактора, попадал на стол главному редактору идеологически почти стерильным. Если мы сомневались, стоит ли публиковать ту или иную пьесу или критический материал, то собирали редколлегию или партсобрание редакции, где все риски обсуждали весьма обстоятельно. Но мы не были богами, поэтому случалось и такое, что вёрстка возвращалась к нам испещрённая красным карандашом, которым делали правки и изъятия. Если их было много, то это означало, что главного вызовут в отдел пропаганды ЦК КПСС, а секретаря парторганизации в райком или горком. Как говорили раньше любители футбола, «три корнера — пенальти».

В диктатуре страха всё ясно, сегодня же каждый из чиновников, из пропагандистов, из всех тех, кто сегодня поддерживает власть, завтра может оказаться врагом народа. Потому что в пространстве, где ложь правит бал, невозможно знать наверняка, правильно я вру или неправильно.

А может быть, это всё не так. Статья в «Российской газете» называется «Похвальное слово цензуре». А «Похвальное слово глупости» — сатирический текст Эразма Роттердамского, где от лица Глупости ведётся монолог, в котором она с иронией доказывает, что именно благодаря ей существует вся человеческая жизнь: люди влюбляются, рожают детей, терпят друг друга и наслаждаются иллюзиями. Может быть, в одном своём заголовке Михаил Швыдкой переворачивает всё с ног на голову, как часто и делалось в журнале «Театр». Но в эпоху всеобъемлющей лжи мы этого так и не узнаем.