В иллюстрации использована фотография Александры Кузнецовой

Стихи похожи на жёлтую липкую ленту, облепленную мухами. Я представляю, как поэт растягивает свои строчки на пространстве белых листочков книжки и ждёт, смотрит, старается не шевелиться. Вот по комнате кружит одна муха-слово, вот она подлетает к клейкой ленте, вот она села, приклеилась, ещё дёргает крылышками, но скоро и они замрут. Это будет отпечаток времени. Каждое стихотворение — свой отпечаток. Даже графоман-недоучка снимает копию с языка таких же графоманов-недоучек, что уж говорить о хороших поэтах. Один из них — Егор Зайцев (вместе со своим стихотворным альтер эго Ерог Зайцвé).

Я давно ждал книги Егора, и вот она вышла в издательстве ποίησις as is («поэзис как есть») сначала в Тбилиси, но обещают скоро доставить и до других стран и городов.

Каких мушек и комаров собрал на свою ленту Ерог Зайцвé? Это обломки языка, причём в буквальном смысле, например:

* * *

мир не

кро

схемы

материнские платы

городов

на чёрно

земле

мамино платье

в могиле памяти

подтверждение

повреждения

плата родине

за вход в воздух

Графический сдвиг , ошибка записи рождают дополнительные семантические наслоения.

Михаил Айзенберг в предисловии к книге «Фокус внимания» Ерога Зайцвé пишет:

При этом формальная сторона книги неотделима от смысловой. Особым смыслом наполняет её и то, что опыты Зайцвé происходят как бы в присутствии другого опыта, близкого по времени к середине прошлого века: к работе немецких и английских «конкретистов» (да и Всеволод Некрасов тут совсем рядом). Визуальность, минимализм, разветвлённое высказывание — все эти новации пустили в дело именно «конкретисты».

И это в свою очередь что-то говорит о времени — о его глубинных рифмах. Ведь стихи «конкретистов» — это «стихи после Освенцима»: самый простой и честный ответ на какой-то страшный вызов.

Уже четвёртый год продолжаются разговоры об имперскости русского языка, о заложенной агрессии в русскоязычной литературе и т.д. Мы видим сами, как поставленные рядом два слова могут привести к немыслимым последствиям; отсюда наворачиваются конструкции, выстраиваются многоярусные выражения-сооружения: только бы избежать взрывоопасных смесей слов.

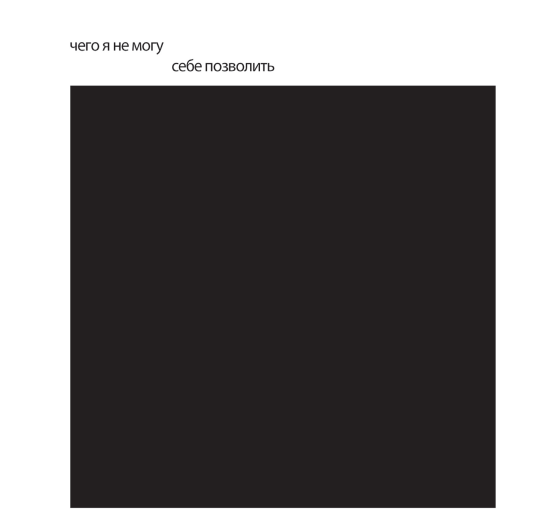

Слово пухнет, раздувается, жиреет, глядишь, ещё чуть-чуть и продавит страницу своим мясистым неповоротливым тельцем. Это болезненное существо уже не выглядит рабочим инструментом, способным говорить о страданиях влюблённого в полнолунную ночь, о прелести жужжания букашек на лесной опушке или о верности друга в трудную минуту. Слова оказываются замазаны пропагандой, кровью и болью. Все мы видели чёрные полосы, покрывающие бледную страницу, так нынче издатели обходятся с неугодными неугомонными словами. Вот и диптих Ерога Зайцвé на эту тему:

Отсутствие слова оказывается порой важнее самого слова. Здесь нет слова, но есть его болезненность, уродливость, в конце концов невозможность.

Немецкий конкретизм начался во многом с манифеста Ойгена Гомрингера “vom vers zur konstellation” 1954 года (уже через пару лет и «лианозовцы» начнут свои эксперименты в том же духе). В этом манифесте Гомрингер писал (привожу текст по переводу Н. Столповской):

слово — это величина. оно существует там, где оно написано и где мы его видим. оно не несёт в себе таких характеристик, как «неправильное», «истинное», «вредное». оно состоит из звуков, из букв, каждый (каждая) из которых обладает определёнными индивидуальными характеристиками. слову подходят красота и спонтанность знака — образа. в контексте других слов слово теряет свой абсолютный характер. в поэзии мы стараемся этого избежать. однако мы стараемся также освободить слово от псевдосамозначности, которую навесили на неё революционные литературные стили. мы не хотим закреплять слово только за каким-нибудь одним стилем, и стилем staccato в том числе. мы каждый раз ищем слово заново, находим его, пользуемся им. Мы стремимся к тому, чтобы в контексте других слов слово не теряло своего значения, своей индивидуальности. а для этого нам надо правильно найти его местоположение среди других слов, его координаты (konstellation — термин, обозначающий расположение звёзд в созвездии, звёздные координаты — прим. пер.). поиск правильного местоположения слова (его координат) — вот самый простой и естественный путь в поэзии, основанной на «слове». под «местоположением» слова мы понимаем его местонахождение среди других слов, как местонахождение звёзды в созвездии. два, три, может быть, чуть более слов, связанных между собой… их не должно быть слишком много… между ними возникают смысловые связи… и это — всё!

Ерог Зайцвé идёт ещё дальше. Как из треснутого яйца при варке вылезает белок чудовищными конечностями, так из разбухающих слов вываливаются их части. Вернёмся к первому приведённому мной стихотворению, чтобы не плодить лишнего:

мир не

кро

схемы

микросхемы — некро — мир, где-то проглядывается «кроме», как и в последней строфе («плата родине / за вход в воздух») выпадает «вдох» и т.д.

Поскольку «Фокус внимания» — это первая книга автора, то в ней собраны стихи не «последнего времени» или не по какому-то особому принципу: условно можно обозначить как «избранное». Поэтому и методов работы со словом здесь можно встретить множество: это и переводы на (или с?) немецкий и английский, и визуальные техники (причём если вы заглянете в телеграм-канал Зайцвé, то увидите, что одно из стихотворений существует в видео- и аудиоформате), и разложение слов на части, и работа со строфикой, и «всеволодонекрасовские» (по-другому тут и не назовёшь, уж простите) приёмы и т.д. — всё это может смешиваться и накладываться друг на друга.

Однако мне не хотелось бы, чтобы книга «Фокус внимания» воспринималась исключительно как «поэзия после Освенцима» и уничтожение русского языка. При всех визуальных, звуковых и семантических экспериментах книга полна лирики.

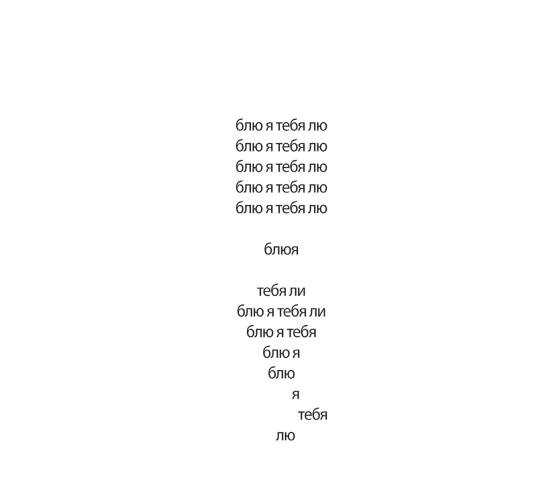

Лирический герой растерян и потерян среди вычёркиваний, пропусков, сломов. На протяжении всей книги он пытается признаться кому-то в любви, но скорлупа слов трескается, белок вываливается в воду:

Он пытается сказать о любви, войне, стране, страхе, своей жизни, но ничего не выходит. Невозможность зудяще-опухольного слова указывает не столько на слово или его отсутствие, сколько на не/могущего сказать.