В одном из дворов Еревана стоит питьевой фонтанчик с надписью «Арсену. От друзей». По рассказам жителей дома, в тёмные 1990-е годы юношу по имени Арсен в этом дворе убили бандиты (судя по всему, он и сам не был примером законопослушности), и в память о нём старший брат и друзья установили фонтанчик, на котором и выгравировали посвящение. А льющаяся вода символизирует вечную память или вечную жизнь. Кроме того, по словам горожан, наклоняясь к крану с водой, прохожий как будто кланяется тому, кому посвящён такой своеобразный памятник.

В городах и сёлах Армении установлено множество питьевых фонтанчиков, которые всегда очень кстати появляются на пути. Эти фонтанчики называются пулпулаками — от «пуль-пуль», то есть «буль-буль» (в армянском языке звонкие согласные часто превращаются в глухие). На многих из них выгравированы надписи на армянском языке, и знающий алфавит поймёт, что эти надписи — имена.

Обычно пулпулаки заказывают и устанавливают горожане или семьи, посвящая родник умершему родственнику или другу. Массово фонтанчики стали устанавливать ещё в 1960-е годы — многие из них посвящали погибшим во Второй мировой войне солдатам. Потом, в 1990-е, в Армении был тяжёлый экономический кризис — люди гибли, пытаясь поделить ресурсы, какими бы они ни были. В 1992—1994 годах шла Арцахская война. И последнее десятилетие XX века — ещё одна массовая волна установки питьевых фонтанчиков — в честь тех, кто не пережил «тёмное время».

В 2020 году конфликт в Арцахе обострился: за 44 дня войны погибло несколько тысяч солдат — им до сих пор посвящают пулпулаки, часто приписывая к имени возраст, в котором человек погиб (особенно много молодых — 19, 20, 23, 25 лет).

Из-за ужасных событий, пережитых армянами, традиция установки и посвящений пулпулаков до сих пор существует (и развивается). Неприметные фонтанчики отражают то, как влияла на людей история страны — какие трагедии они переживали и как уживались с ними.

Традиция облагораживания, оформления и мемориального посвящения водных источников и родников возникла в Армении очень давно — и чудом прошла путь от Средневековья до сегодняшнего дня.

В древности на Армянском нагорье существовал культ воды — из-за изолированности от морей и жаркого климата жители очень ценили озёра, реки, ручьи и родники. Рядом с водными источниками ставились вишапы — каменные стелы в виде рыб, быков и других животных: считалось, что они защищают от засухи и злых духов. В армянском пантеоне было несколько особо почитаемых богинь, олицетворяющих воду — женское начало мироздания. В Армении до сих пор отмечают «Вардавар» — языческий праздник, позже перешедший в христианство и связанный с днём Вознесения Господня. В этот день горожане обливают друг друга водой: из вёдер, шлангов, бутылок и водных пистолетов.

В армянском эпосе вода играла ключевую роль — описывались случаи появления родников в местах, где оказывались национальные святые и герои: таким водным источникам, конечно, приписывались целебные и оберегающие свойства. Эти ещё языческие представления перешли и в христианскую культуру — так, родники стали появляться у монастырей и церквей, сохраняя свой «священный» статус.

Традиция облагораживания источника существовала и в деревнях и сёлах — там вода была жизненной необходимостью для людей, скота и ведения хозяйства.

Над монастырскими источниками строили маленькие сводчатые галереи или обносили их стенами с декоративными арками. Крытые пространства с родниками внутри позволяли не только выпить воды, но и отдохнуть в тени. А несколько отделений для воды давали возможность напиться сразу нескольким людям и напоить животных.

Родник монастырского комплекса Санаин, 1255 г.

Источник: https://hushardzan.am/ru/archives/7363

На стенах вокруг родников оставляли надписи о патронах и покровителях строительства (чаще всего — священниках). Например, на одном из родников была такая подпись: «В году 707 [1258] построил сей <родник> на твёрдых основаниях со сводом отец Ованес на честные свои средства, потому да смилостивится Христос, дав его душе небесное пристанище и <испить> бессмертной воды! Аминь». Благодетели посвящали родники своему роду, родителям, членам семьи: «Этот родник в память об Амирчане, Амирхане и Ахичане…». Речь шла уже не о воде как о священном источнике, а о воде как олицетворении вечности, вечной памяти и вечной жизни.

Традиция установки родников прерывалась только с 1920-х по 1940-е годы — из-за Геноцида армян 1915 года, войн, коллективизации и репрессий.

Новая волна установки архитектурно оформленных источников началась во время Второй Мировой войны, распространившись за пределы монастырей и деревень — родники захватили города Армении.

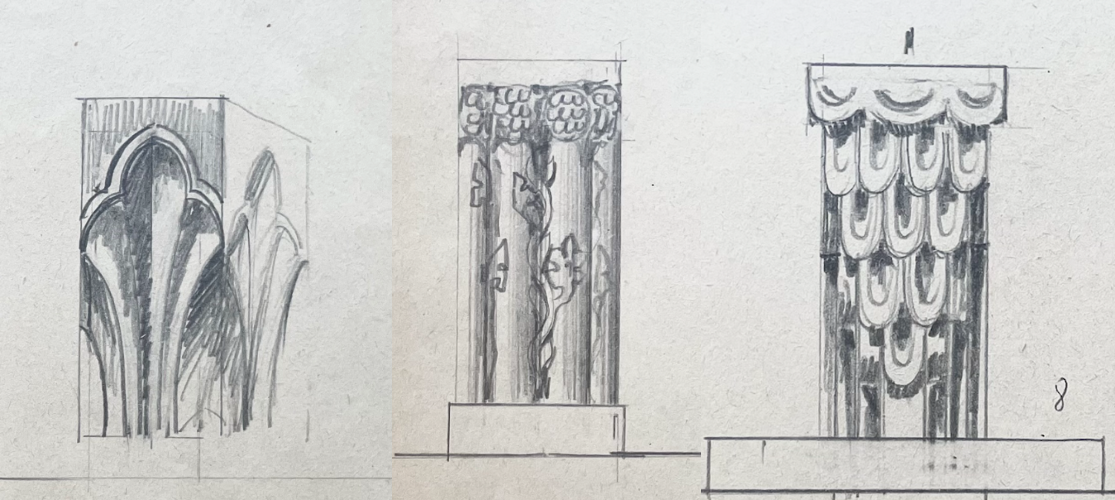

Родники стали основной художественной формой выражения и почитания памяти. Советские источники стали посвящать погибшим на войне солдатам — поэтому их стало гораздо больше. Правда сводчатые галереи и навесы не подходили для городской среды из-за больших размеров: в первое время архитекторы просто уменьшали их, украшая треугольными сводами, орнаментами и надписями. В конце 1940-х годов знаменитый архитектор Рафаэл Исраелян предложил новый тип оформления городских источников — цайтахпюр (с арм. цайт — брызги, ахпюр — источник), то есть небольшой каменный параллелепипед, из верхней грани которого выступал кран с проточной водой.

Рафаэл Исраелян. Эскизы цайтахпюра

Источник: Архив Национального музея-института архитектуры им. Александра Таманяна

Такой вид родника мог адаптироваться под любую среду и любой рельеф, он занимал немного места и не требовал больших усилий в изготовлении.

У монастырей и в деревнях родники становились пространством для сбора местных жителей, то есть одним из важнейших центров сельской жизни. В городах же цайтахпюры были лишь дополнительным удобством в сухом и жарком климате. И ставились они в уже существовавших социальных центрах — у школ, университетов, на улицах и во дворах. Выбранную Исраеляном форму подхватили горожане, и уже в 1960-е годы в армянских городах были установлены десятки «народных» родников.

Исраелян начал экспериментировать с формой городских родников. Он использовал детали, характерные для хачкаров (армянских каменных крестов), вставлял аревахач (армянский символ бесконечности), фигуры животных (отсылая к вишапам), растительные орнаменты (например, по мотивам древа жизни). Большинство цайтахпюров Исраеляна осталось на бумаге, но некоторые всё-таки были построены: например, родники-памятники, посвященные дружбе Армении и Италии — один из них стоит на ереванском бульваре, другой — в парке итальянского города Каррары. Родники-близнецы были установлены в конце 1960-х годов и по форме, и по материалу, и по стилизации напоминают хачкары (инициатива исходила от армянской делегации, тепло принятой на Биеннале в Карраре в 1964 году).

Рафаэл Исраелян. Родники-памятник в честь дружбы Каррары и Еревана

Источник: https://com-2.livejournal.com/384637.html

Источник: http://araharutyunyan.com/rus/index.php/news-slide/26-duis-viverra-velit-eu-imperdiet

Самый известный цайтахпюр стоит на Площади Республики — главной площади города. В 1965 году архитектор Спартак Кнтехцян спроектировал родник с семью чашами: по преданию, на горе Арагац находилось семь родников, дававших воинам силу и смелость — это и стало основополагающей идеей Йотахпюра (с арм. йот — семь). Место и форма родника идеально сочетались: несколько кранов могли напоить много людей сразу. И, конечно, установка многоголового цайтахпюра в центре столицы делало питьевой фонтанчик символом не только города, но и Армении в целом.

Спартак Кнтхенцян. Йотахпюр, 1965

Источник: https://hy.wikipedia.org/wiki/Ցայտաղբյուր#/media/Պատկեր:Pulpulak_(fresh_water_fountains)_in_Yerevan_(3).jpg

Наоборот, скрытый в улицах города, но не менее прекрасный родник Тирана Марутяна у Ереванской ГЭС был украшен надписью: «К славному сорокалетию Советской Армении. 1960. От армянских гидроэнергостроителей». Вода выходила из стены (как у средневековых источников), украшенной большим впалым рельефом в виде солнца. Здесь вода символизировала животворящее начало.

Тиран Марутян. Родник-памятник у Ереванской ГЭС, 1960

Источник: https://tiranmarutyan.am

Ещё один выдающийся родник был открыт в 1981 году в переходе метро Барекамутюн (сейчас он скрыт за торговыми рядами). Вода струилась из двадцати розеток, прикреплённых к стене, и сливалась в небольшой бассейн. Внешне источник в метро никак не был связан ни со средневековыми родниками, ни тем более с советскими цайтахпюрами. Но расположение под землёй отсылало к горным или подземным источникам, рассказывая о корнях армянской культуры, тесно связанной с водой. Родник в метро Барекамутюн похож на нижний уровень комплекса Каскад в центре Еревана, который начали строить годом ранее. В обеих композициях — в первой скульптурно, во второй монументально — архитекторы используют водный источник как национальный символ.

Согомон Вартанян. Родник-памятник в метро на станции Барекамутюн, 1981

Источник: https://www.hinyerevan.com/#!/photos/3241

Из центров социальной жизни и частной памяти родники (и вода в целом) превратились в национальное достояние, выражая национальную художественную форму и тему и сохраняя историческую память.

Параллельно родникам-памятникам в 1960-е годы Ереван и другие города наполняются «народными» цайтахпюрами, сделанными по подобию исраеляновских. Это простые, иногда украшенные орнаментами и надписями каменные параллелепипеды высотой в метр — именно их называют «пулпулаками». В этих родниках возродилась традиция частных посвящений, повсеместная до сих пор. Помимо имен, на родниках могли оставлять обращения («Ахперу» — с арм. «брату»; «Ты полюбил, был любим. Ушёл невинно. От друзей — Мосо. 1972–1991»), прозвища («Особому (прозвище) Харуту») и стихотворения («Горный орёл ты мой, Герой Дав (Давид), Вода твоя прозрачна, Подвиг — бессмертен, Жизнь твоя — нескончаема»).

Часто пулпулаки встречаются во дворах — посвящённые умершим родники ставили у домов, в которых они жили. Иногда такие посвящения встречаются и на цайтахпюрах, стоящих на улицах и перекрёстках. Чем менее частные и интимные посвящения родников, тем в более обозримых местах они ставятся.

Помимо простых параллелепипедов, встречаются и другие формы пулпулаков: граненые, скрученные, сдвоенные, столы, стелы, рюмки, камни, лестницы, скульптуры — тут фантазии нет предела. Кроме имён, пулпулаки могут украшать сломанной гвоздикой (знак ранней смерти), орлом (символ Армении), аревахачем (знак вечности). В последние десятилетия, в связи с Арцахскими войнами, вернулась традиция групповых посвящений: «В память о борцах за свободу, погибших в Арцахской войне» или «Погибшим на поле боя свободным людям».

По подсчётам исследователей, в одном Ереване не меньше четырёх тысяч пулпулаков и родников. Традиция оформления водных источников пережила столетия и развивается до сих пор. Родники-памятники и пулпулаки становятся связью между живыми и умершими: тексты на них создают эмоциональный и социальный континуум, обещание воссоединения и возвращения. Получается, что присутствие человека в прошлом и отсутствие в настоящем сконденсированы в одном объекте — роднике-памятнике. Его материальность питает память, а у живых формируется представление об умершем.

Демагог — журнал о независимой культуре.

Мы берём интервью у андеграундных режиссёров, выпускаем рецензии на главные книги независимых издательств, рассказываем о новостях культуры, репрессиях, цензуре и релизах, публикуем аналитические материалы о прошлом, настоящем и будущем.

Вы можете помочь рассказывать больше и чаще настоящей живой культуре, подключив ежемесячное пожертвование на Boosty или Patreon. Помните, что Демагог — свободный журнал для свободных людей. Мы зависим только от вас!