В будущем году будет ровно 30 лет, как в самой компактной столице балтийского региона пройдёт крупнейший кинофестиваль Северной Европы. PÖFF, он же по-английски BNFF, с 2014 года входит в список 14 мировых фестивалей класса А, то есть имеющих оригинальный конкурс. Это значит, что Таллинн должен показать фильмы, которые не участвовали в конкурсах других фестивалей. Под конец года сделать это непросто. Конкурс в Таллинне, как правило, берёт не звёздностью, а инновациями. Плюс множество внеконкурсных программ: общее число фильмов, предлагаемых публике в течение двух с лишним недель, уже не первый год превышает пять сотен.

Символ фестиваля — волк, встающий силуэтом на фоне луны в холодной ноябрьской ночи. В 2018 году к 100-летию образования независимого государства эстонцев волк был прибавился к списку национальных символов наряду с ласточкой, салакой и васильком. На этот выбор, возможно, повлияло то, что волк тогда уже фигурировал на логотипе фестиваля. Значение этого мероприятия для небольшой страны сложно переоценить. Многие гости с других континентов узнают о существовании Эстонии благодаря PÖFF, который в отсутствие ивентов того же уровня в Балтии и Скандинавии становится культурным хабом для всей этой обширной трансграничной территории.

Ближайший фестиваль того же ранга, но с намного более скромной конкурсной программой, проходит в Варшаве. До 2022 года аналогичным событием был Московский кинофестиваль, проблемы у которого начались ещё с конца 2000-х. Наконец, из-за войны в Украине он окончательно лишился аккредитации FIAPF (Федерации международных ассоциаций кинопродюсеров). Теперь ему ничего не остаётся, как гордиться своей независимостью. Таллинну же это сыграло только на руку: за последние годы он окончательно освоился в роли кинематографической столицы Восточной Европы.

Каталония в конкурсе

Ежегодно программа PÖFF образует всё более сложную конфигурацию. С этого года конкурсов стало девять: новый программный директор, документалист Марианна Каат, разделила балтийскую программу на игровую и неигровую, тем самым акцентировав свою специализацию. Но это не только потому что своя рубашка ближе к телу — нон-фикшн год от года становится разнообразнее и перестаёт быть нишевой историей.

Выигравший как основной конкурс, так и приз зрительских симпатий (что большая редкость) каталонский фильм «Хорошая дочь» (La Buena hija) выглядит идеальной проекцией ожиданий от правильного фестивального кино в 2025 году. Режиссёр, она же сценарист Жулия де Паз Сольвас (Júlia de Pax Solvas) — носительница языка без государственности, играющего тем не менее весьма заметную роль в культуре северной Испании и южной Франции. Исполнительница главной роли — 17-летняя Кьяра Арансибия, создающая на экране «тонкий, ломкий, ранимый, вот это всё» образ юной девушки, от которой разведённые родители (невротичная мать и, ясное дело, абьюзер-отец) требуют определиться, кого она любит больше.

Кадр из фильма «Хорошая дочь»

При всём понимании зрелого уровня картины после оглашения результатов невольно возникает вопрос: неужели всё так и должно быть? В прошлом году Гран-при получил хотя бы многозначительный монгольский артхаус о водителе катафалка — это было в меру экзотично, странно, нетривиально. К тому же имя режиссёра — Жанчивдоржийн Сэнгедорж — задало новую планку для тех, кто в своё время сумел запомнить тайского режиссёра Апичатпонга Вирасетакула. Но выбор жюри и зрителей этого года говорит больше о том, что фестиваль жаждет детокса, отмахиваясь как от большой политики, так и от эксцентричности, которой PÖFF неизменно славился.

Вдохновившись успехом прошлого года, монгольский режиссёр отметился в этом году картиной «Муралист» — о художнике, рисующем муралы с (невольным?) референсом к «Бруталисту» Брэди Корбета. В жюри при этом сидел сценарист и продюсер фильма, победившего в прошлом году, что гарантировало отсутствие приза в новом забеге, а то было б неаккуратно. Из других конкурсных картин интересна ироничная история вымышленных съёмок патриотического порно для подъёма боевого духа британских военных во время Второй мировой войны. Фильм «Думай об Англии» (Think of England) Роберта Хокинса предсказуемо ничего не получил. Чуть больше повезло безжалостной сатире на сытых и наглых норвежских политиков (No Comment Питера Несса) — в виде утешения приз дали её сценаристу Столе Стейну Бергу. В целом же острым картинам жюри явно предпочитает что-то побледнее, зато пополиткорректнее.

Кадр из фильма «Думай об Англии» (Think of England)

…и в фокусе

Ежегодная внеконкурсная программа In Focus, акцентирующая разные национальные кинематографии, также была каталонской. По словам Жоана Руиса, координатора барселонского агентства Catalan Films, в год сейчас выходит свыше 100 фильмов на каталанском языке, и фокус «тёмных ночей» этого года — признание важности кино, ранее считавшегося периферийным. Более того, происходит уточнение идентичности кинематографистов. Если об Изабель Койшет ещё в середине прошлого десятилетия чаще говорили как об испанской режиссёрке, то теперь она в основном каталонка, её фамилию правильно произносить «Кушет», а большое количество международных проектов в её фильмографии напоминает о глобальном характере каталонского кино.

Это же переосмысление происходит и со старым кино. Например, культовая картина 1949 года «Жизнь в тенях» (Vida en sombras), на которую оказали влияние Альфред Хичкок и Майкл Пауэлл, благодаря харизматичному имени постановщика — Llorenç Llobert-Gracia — попадает, конечно, в каталонскую программу (характерные длинные твёрдые «л» не дадут соврать). В своё время её практически не показывали в Испании Франко, который хоть и родился в Галисии, предпочитал унификацию под стандарты Кастилии, а басков с каталонцами попросту преследовал.

Каталонские следы проступали и в других конкурсных программах, иногда весьма неожиданно. Документалка Аманды Санс Пантлинг Ms. Jobson об адвокате Боба Марли снята на Ямайке и по фактуре мало напоминает европейское кино. То же можно сказать и об Emergency Exit — режиссёрском опыте известного продюсера Луиса Миньярро, работавшего с упомянутыми Вирасетакулом и Кушет. Энергичный роуд-муви пытается нащупать фарватер между «Электропрохладительным кислотным тестом» Тома Вулфа и «Автонавтами на автостраде» Хулио Кортасара и Кэрол Данлоп. Да и в целом картина вдохновлена скорее латиноамериканским магическим реализмом, не имея в своем багаже почти ничего очевидно испанского.

Балтийская аномалия

Всё увереннее на фестивале и за его пределами чувствует себя кинематограф стран Балтии, постсоветский период в жизни которых давно миновал. Эстония не очень любит, когда её через запятую притягивают к Латвии и Литве (язык другой группы, сильные культурные различия, близость скорее к северной, чем к центральной Европе), но относится к этой внешней оптике с пониманием. Благодаря работе Балтийской школы кино и медиа при Таллиннском университете страна так наладила свою киноиндустрию, что уже лет десять практически каждый месяц в кинотеатры поступает новый игровой проект местного производства.

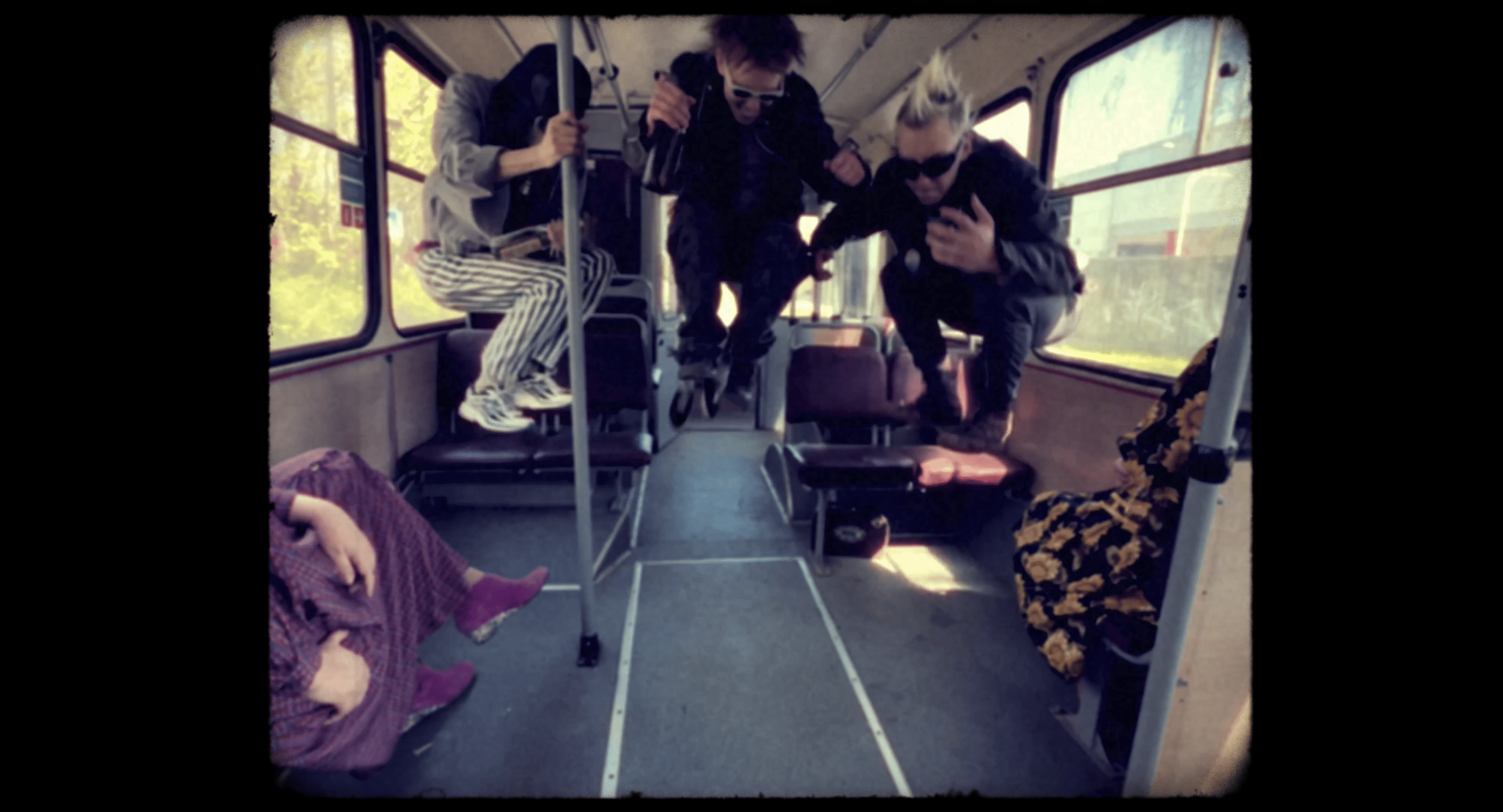

Ещё больше снимают доков — это традиционно сильное место всех кинематографий Балтии. В международном конкурсе от Эстонии в этом году участвовала картина Владимира Логинова «Край ночи» (на языке оригинала выглядит и звучит очень круто — Ööäär, но дальше я буду писать здесь английские версии). В локальном конкурсе — картины об украинских детях, которые учатся в Эстонии (Lost stars of the horoscope), о легендарной панк-группе Velikie Luki, начавшей свой путь ещё в глубинах советского андеграунда (Happiness is living in our land) и о жизни в семье эстонских клоунов, известных как Пийп и Туут, увиденной глазами их детей (My family and other clowns).

Кадр из фильма «Счастье жить на нашей земле» (Happiness is living in our land)

С картиной об эстонских панках перекликается история группы BIX — культовой литовской формации, работавшей на стыке пост-панка, ска и фанка. Причём, в отличие от достаточно традиционно собранного эстонского фильма, Эмилис Веливис использует в картине умения, натренированные на работе в игровых проектах. Трудно только согласиться с названием картины — BIX. Almost Nirvana. Потому что литовцы сами по себе и вряд ли нуждаются в сравнениях с грандами гранжа! Да и такие картины, как «Активист» Ромаса Забараускаса, где ставится проблема гомофобии в Литве, служат весомым доказательством того, что у этой уже состоявшейся центральноевропейской киноиндустрии есть чему поучиться и более опытным соседям.

Ещё один литовский фильм — «Китайское море» (Chinese Sea) Юргиса Матулевичуса о кризисе, который переживает изгнанный из национальной сборной боец смешанных единоборств — получил приз в номинации «Выбор критиков». Cпециальную награду те же критики дали мучительно искренней эстонской картине «Мой папа» (Mo Papa) — её авторка Ээва Мяги опирается на свой опыт работы сиделкой в психиатрической клинике. Хотя автору этого обзора больше всего глянулся другой «выбор критиков» — чуть плакатная, но очень социально осознанная картина Юнны Шиф «Невидимые» (Invisibles) о франкоязычной канадской секс-работнице, обслуживающей клиентов с инвалидностью и продирающейся сквозь хейт со всех сторон.

В последнее время громко заявляет о себе и Латвия. Оскароносный «Поток» этого года — не эксцесс, а фрагмент затейливого пазла национального кино, который латыши начали складывать с флангов анимации и неигрового кино. В балтийской программе доков — мощнейший детективный нон-фикшн «Последняя воля», где поэт, переводчик и видный деятель рижского творческого объединения «Орбита» Александр Заполь играет «расследователя» — человека, занятого поисками урны с прахом латвийского поэта и бонвивана Анатола Имерманиса, известного как соавтора Гунара Цирулиса (отца киноведа Юрия Цивьяна), с которым они в советские годы порядком накроили ладных приключенческих романов. Редкий пример «неигрового трипа», где воображение постоянно вторгается в реальность, а говорящие головы перемежаются раскованными сценами, напоминающими, что герой был весьма охоч до женского пола.

Из показанного вне конкурсов отмечу чумовой анимационный хоррор The Dog of God, наделавший шуму на жанровом фестивале в Трайбеке. В основу картины братьев Лауриса и Райтиса Абеле (это очень распространенная латвийская фамилия) легла история «ливонского оборотня» — 80-летнего Тисса из Кальтенбрунна, протоколы допросов которого, зафиксированные в 1681 году, были тщательно проанализированы в 2020 году Карло Гинзбургом и Брюсом Линкольном. Это исследование окончательно доказало, что все оборотни западного масскульта восходят к прототипу с северо-востока Центральной Европы. Братья Абеле по полной включили языческую хтонь, местами напоминающую делирий после невоздержанного употребления культовой продукции пивоварни Labietis в течение нескольких дней. Так что handle with care.

О ком осторожно говорят вслух

Несмотря на подчёркнутую поддержку Украины со стороны Эстонии, PÖFF остаётся тем местом, где можно посмотреть фильмы, авторы которых ещё в недавнем прошлом были тесно связаны с Россией. В прошлом году в конкурсе был представлен фильм «Глухие влюблённые» Бориса Гуца, заявленный как копродукция Эстонии и Сербии. Он рассказывал о романе россиянина с украинкой в декорациях Стамбула, чем вызвал скандал и волну протестов — в первую очередь, украинской общины в Эстонии. В этом году обошлось без острых моментов на этом поле — возможно, потому что с фильмами и авторами всё было «чисто».

Во-первых, вне конкурса публика фестиваля увидела выдающуюся работу Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле» с тем самым Августом Дилем, что сыграл Воланда у Михаила Локшина. Уехавший вскоре после своего освобождения и уплаты колоссального штрафа Кирилл Серебренников реализовал призрачный шанс стать настоящим европейским режиссёром. В этой картине, снятой на немецком, испанском и португальском языках, русскими остаются лишь подтексты, да ещё разве что оператор Владислав Опельянц, которого в нынешних боевых условиях выручает армянская идентичность.

Во-вторых, в балтийском конкурсе участвовали русскоязычная копродукция Франции, Казахстана и Литвы «Победителей видно на старте» (в «Демагоге» ещё выйдет эксклюзивная беседа с её авторкой Жаннат Алшановой), а также снятая в Риге и Вильнюсе игровая картина беларуско-украинского режиссёра Сергея Лозницы «Два прокурора». В ней вообще речь о 1937 годе, а израильский актёр Анатолий Белый пугающе убедителен в роли товарища Вышинского. Отношение этих картин к Балтии довольно формальное, хотя в обоих случаях участие Литвы и Латвии заметно ровно настолько, чтобы никто не придирался. Мировое кино, из которого по милости России оказался бы вовсе исключён русский язык, всё равно выглядело бы несколько странно, учитывая число его носителей в мире.

Кадр из фильма «Два прокурора»

В программе Best of Docs показали и беспримерный фильм Mr. Nobody against Putin — формально датского претендента на приз Европейской Академии. Она составлена из роликов, которые видеограф Павел Таланкин снимал в региональной российской школе и отсылал на Запад, точно как во времена тамиздата. Потому что эти времена вернулись и даже преумножились — когда радоваться можно пока лишь тому, что видеограф не скрывает своё имя, так как находится в безопасности… Относительной — как и все мы в этом новом мире, бьющим новые рекорды неустойчивости.