Советская массовая застройка как место встречи с богом в деталях

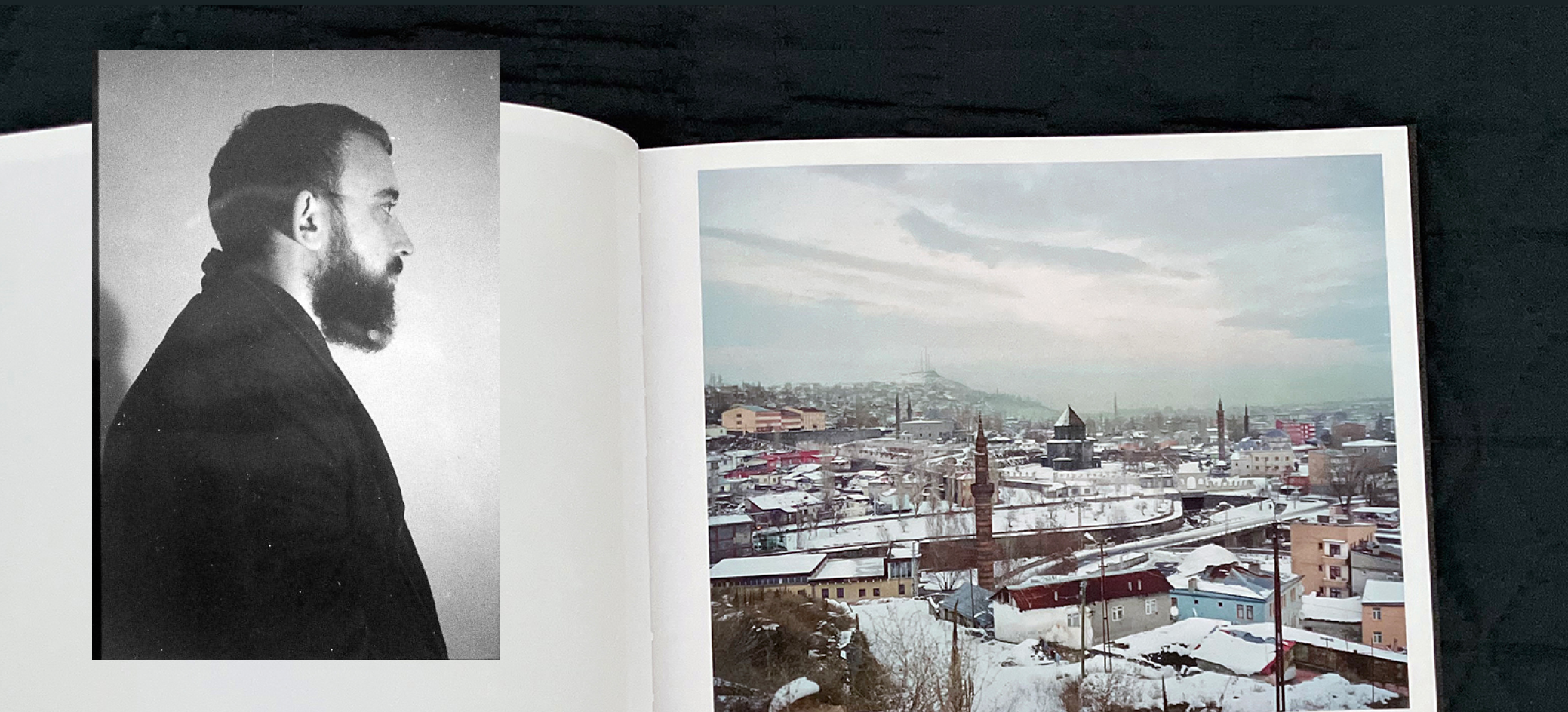

Благодаря книге «245 подъездов хрущёвок» мы с Шером и познакомились. Где-то я прочёл, что есть такая книга, и написал автору. В ответ на что он мне её при встрече и вручил. Было это в Москве под сенью павильона метро «Курская». За несколько лет до того здание пережило ремонт — настолько аккуратный, что у основания купола была любовно восстановлена аутентичная цитата из гимна СССР: «Нас вырастил Сталин на верность народу». И ведь правда вырастил — какие могут быть сомнения.

Книга очень странная — в ней идут подряд фотографии однотипных подъездов. В конце опубликовано послесловие автора — настолько небольшое, что я его не сразу заметил. Оно мне запомнилось очень спокойной интонацией и впроброс упомянутыми фактами, которые не назовёшь общеизвестными. В частности, упоминается поездка Никиты Хрущёва в Гавр, который был разрушен в войну и одним из первых обзавёлся обширным районом панельного жилья под названием Кокриовиль. Сейчас Гавр считается одним из наиболее сохранных памятников серийного строительства и районирования второй половины XX века. Но «у советских собственная гордость», как немного по другому поводу писал Маяковский в стихотворении «Бродвей» (1925). В общем, чем там были вдохновлены легендарные Черёмушки, пишут нечасто — это непатриотично.

Обложка книги «245 подъездов хрущёвок»

И почти никто не упоминает, что именно у французов была тогда куплена лицензия на производство стандартных деталей для быстрого возведения доступного жилья. ДСК (так наз. Домостроительные Комбинаты) вовсе не были порождены гением советской инженерной мысли. Об этом, напоминает Шер, писал историк Николай Ерофеев. Но был в хрущёвках и свой оригинальный компонент. Он состоял в ужасном качестве исполнения и феноменальном уродстве того, что в итоге получалось. Советы, как им было свойственно, заимствовали всё, что относилось к уровню технологии, а дальше начинался «особый путь».

«С одной стороны, это стандартизированное массовое жильё, — говорит Шер. — Но когда приглядываешься, начинаешь видеть мелкие отличия. Должен признаться, что „хорошая мысля…“ и так далее. Почему — потому что я снял хрущёвки вокруг района, где тогда жил. Тут только Сокольники, Преображенское и Богородское [сёла, в XVIII–XIX веках включённые в таможенную черту Москвы — прим. ред.]. Там внутри есть, конечно, какие-то различия, но они не так ярко проявились в материале. Если бы я не поленился съездить куда-нибудь в Фили, Перово или Зюзино, различий было бы намного больше».

Интересно, что среди москвичей термин «хрущёвка» закреплён только за панельной пятиэтажкой. В других местах речь идёт о типовых многоквартирных домах, появлявшихся с конца 1950-х до конца 1960-х годов и не только панельных, но и кирпичных — как правило, пятиэтажных, но не обязательно. То есть столица и тут отличается безапелляционным утверждением своего мифа как нормативного. Но это то, что чисто социологически выяснилось уже по окончании проекта. В процессе его реализации, по словам Шера, прояснилась его главная цель — показать, что культура содержания стандартизированных пространств носит ручной характер.

Стандартный подъезд «приличного» северо-востока Москвы

«Это столкновение индустриального и кустарного. Подъезды — как раз варьируемая часть стандартной структуры. Они тоже не блещут творческой мыслью, но главное — что они доведены вручную. Такой образ советской модернизации». Я встреваю: «Когда кран под раковиной проволочкой заделан, а радиатор у машины ватничком укутан?» — «Типа того, да. Принцип советского проектирования состоял в том, чтобы понравиться начальству на бумаге, а как оно будет там жить, уже неважно. Народ и приноравливался, как умел».

Зона между дворцами и спальниками как тайный шифр Ленинграда

Проект «Двухэтажный Ленинград» тоже сделан в соавторстве, хотя роли в нём были распределены иначе, нежели в «Инфраструктурах». Петербургская журналистка Юлия Галкина — понятный коллегам автор-архивист, собравшая материал о застройке, которая не так часто попадает в поле зрения урбанистов и тем более историков архитектуры. Шер выступил в книге иллюстратором, дополняющим текстовую часть своим эмоциональным присутствием — в районе Кировского Завода, где в 1945–1950 гг. строились двух- и трёхэтажные дома, образующие замкнутые дворы-каре, фотограф провёл детство.

«Тут уже никаких домыслов, никакой публицистики, — говорит Шер. — Всё строго на основе публикаций в „Ленинградской правде“ и „Вечернем Ленинграде“, такой описательный исторический очерк. У нас если и был скрытый политический посыл, то состоял он в попытке ответить на вопрос, почему постсоветская история архитектуры не занимается этими участками среды. По нашему мнению — по классовым причинам. Эта среда чужда интеллигенции, она её чурается, даже если имеет к ней отношение. А я выходец из рабочего района, и для меня она имеет ценность. Такой посыл и Юлию заинтересовал, хотя она из Самары, а не из Питера. Так наша книга и получилась».

Обложка книги «Двухэтажный Ленинград»

Импульсом для неё послужил интерес не к самому пространству, а к людям, которые его населяют. Поэтому в книге уделено так много внимания критике изображаемого в ней жилья со стороны людей разных поколений. Их мнение отражено на страницах печати, а также в интервью, которые были взяты у сегодняшних жителей района. Люди продолжают жить там, совсем незначительно преобразуя пространство, запрограммированное ещё на стадии проекта.

Так сложилось, что во время своей недолгой жизни в Петербурге я соприкасался и с этим контекстом — пару раз ночевал в одном из этих домов на Новоовсянниковской улице и даже узнал его на одной из фотографий. Эти жёлтые приземистые «сталинки», о которых твердили, что их строили пленные немцы и поэтому они такие надёжные, действительно способствовали созданию сообществ, воспетых американской урбанистикой прошлого века. Наверное, всё дело было в таких уютных замкнутых дворах с обильными насаждениями и небольшим числом жильцов.

Дом по адресу: Белоусова, 17

Снег как свет

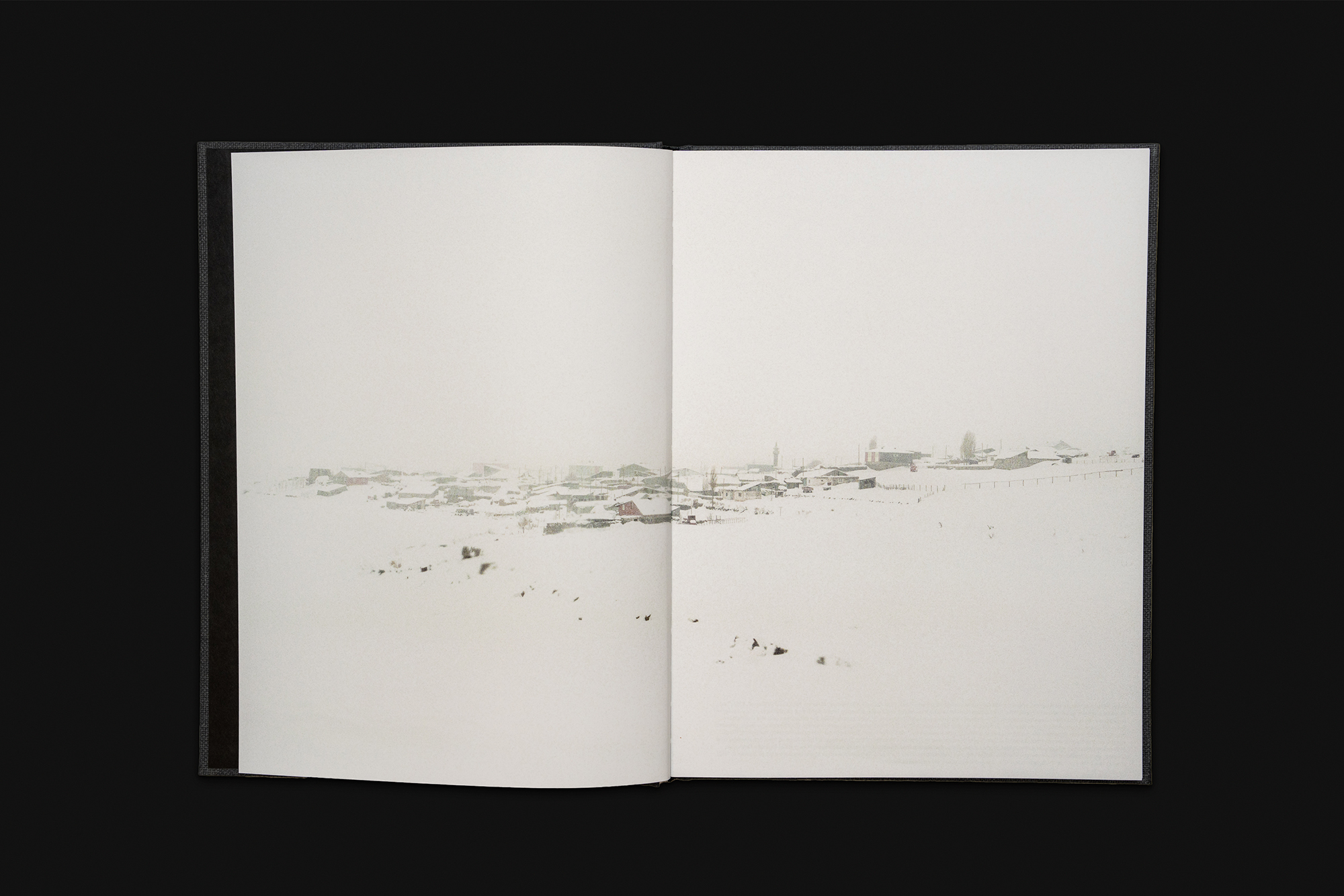

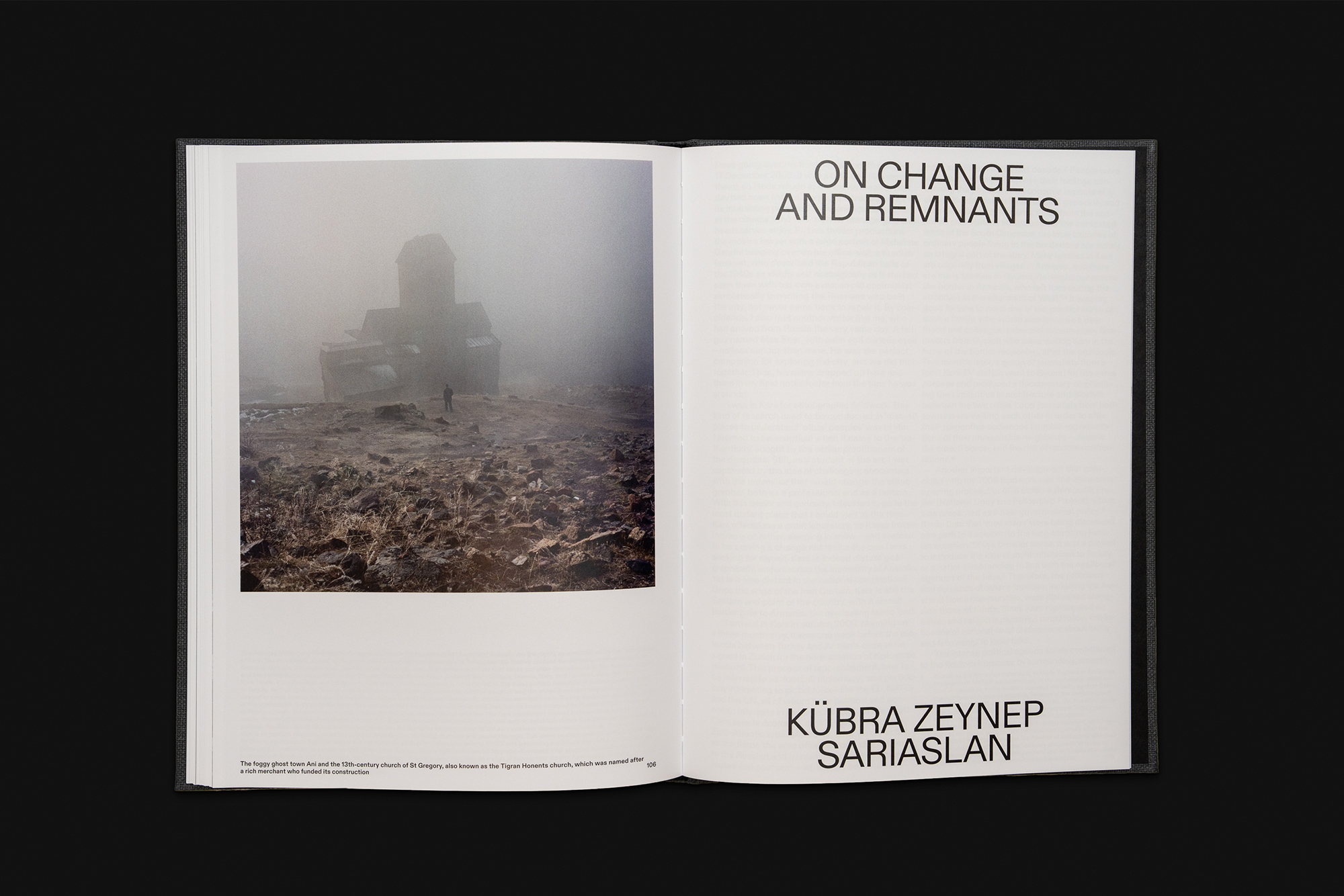

Последняя на данный момент вышедшая книга Шера — «Снег». Она издана по-английски издательством The Velvet Cell в 2025 году, хотя материал для неё собирался намного раньше, когда автор ещё не знал, в каком концептуальном контексте он его опубликует. Snow больше всего похожа на классическую фотокнигу — продуманную визуально и фактурно. У неё чёткий профессиональный дизайн и сдержанное ровное качество. Текст здесь тоже есть — его написала Зейнеп Сарыаслан, социальный антрополог с фокусом на меньшинствах и турецкой политике в контексте евроазиатских отношений.

Книга выстроилась на теме осмысления трудной судьбы жителей Западной Армении, она же потом Восточная Анатолия, находившаяся с XVI века в составе Османской Турции, а спустя 300 лет, во время русско-турецких войн, то и дело переходившая под контроль Российской империи. Съёмки проходили в городе Карсе и его окрестностях, где Шер побывал ещё в 2009 году. Со временем этот материал наполнился новым смыслом. Туристическая созерцательность обернулась политической заострённостью, элегический символизм заснеженной турецкой глубинки — отчётливостью пережитой травмы. Постколониальный сюжет проступил буквально, как след на снегу.

Разворот книги Snow: заснеженный Карс

«Мне трудно влиться в мейнстрим, что в фотографический, что в интеллектуальный, — поясняет Шер подоплёку последней книжки. — Этот проект не придерживается правил, по которым фотография предъявляет постколониальную тему последние десятилетия. Я не специально выпадаю из этих правил и не ставлю их под сомнение, но делаю это немного под другим углом. Я сам не отношусь к постколониальным народам, хотя моя прабабка родилась в еврейской земледельческой колонии под Херсоном, куда царское правительство переселило её родителей из-под Риги в середине XIX века. Поэтому с точки зрения мейнстримного дискурса меня можно обвинить в том, что я раскапываю истории, не имеющие ко мне никакого отношения. Принято так: это твоя личная боль, поэтому тебе позволено этим заниматься. А когда какой-то чувак со стороны приходит и говорит: мне интересно найти и показать следы, которые разные империи оставили в этом конкретном ландшафте, ему часто говорят: ты тут ни при чём».

За 20 лет нахождения в фотоделе Шер понял, что больше всего любит снимать ландшафты. Поэтому Snow — это совмещение устойчивого интереса с исследованием, тема и фокус которого определились только после начала новой большой войны в Европе в 2022 году. Как человек, переехавший из Восточной Европы в Центральную, Шер замечает в новом для себя контексте множество следов внутренней колонизации. Вовсе не той, с которой принято ассоциировать так наз. «морские державы» в XVII–XX веках, а более локальной, нередко замалчиваемой и оттого более болезненной. И в этом смысле Турция как периферия Европы, которую часто выносят за скобки, равно как и Закавказье, это зона особенно проблемная. А следовательно, насыщенная как визуально, так и концептуально.

Разворот книги Snow с титулом статьи Зейнеп Сарыаслан

«У моего нынешнего проекта, который так и называется — Empire, большой охват, а в Германии это не очень любят. Вернее, такими вещами может заниматься какой-нибудь почтенный профессор, желательно немецкий, — Шер смеётся, и я понимаю, о чём он. — Всякие эмигранты должны играть по правилам, соответствовать ожиданиям, возиться со своими локальными травмами. А мне интересно заниматься тем, что по-английски называется connecting the dots. Но я нахожусь на поле искусства и могу себе позволить то, чего точно не мог бы делать на поприще науки. И да, по этой причине мой проект изучения европейского колониализма называется просто Empire. Её следы везде, и выстроить из них свой маршрут — захватывающая задача». Здесь и Южный Тироль, и всякие славянские сюжеты внутри Германии, и много чего ещё — вплоть до европейских областей Казахстана. Именно в селе Хан Ордасы в Бокейординском районе в Западном Казахстане Шер вносил последние коррективы в этот материал.

Демагог — журнал о независимой культуре.

Мы берём интервью у андеграундных режиссёров, выпускаем рецензии на главные книги независимых издательств, рассказываем о новостях культуры, репрессиях, цензуре и релизах, публикуем аналитические материалы о прошлом, настоящем и будущем.

Вы можете помочь рассказывать больше и чаще настоящей живой культуре, подключив ежемесячное пожертвование на Boosty (для тех, кто в России) или Patreon (для тех, кто вне России). Помните, что Демагог — свободный журнал для свободных людей. Мы зависим только от вас!