«Картина мира» стала для меня одним из литературных открытий нынешнего — почти ушедшего — года, поэтому мне захотелось поговорить с Кристиной, пройтись по свежим следам выхода книги. Мы договорились и созвонились, но звук тогда не записался. Поэтому мы собрались на следующий день после неожиданной репетиции, где были одеты в те же наряды: она была в футболке с принтом первого альбома The Velvet Underground с тем самым бананом, а я — в полосатой кофте.

— Кристина, добрый день! Очень рада тому, что вы согласились на интервью. Вы позиционируете себя в первую очередь как писательницу, а уже потом как художницу и фотографа. Расскажите, почему ипостась литераторки вышла вперёд?

— Да, всё верно, и это забавно, что так — и швец, и жнец, и на дуде игрец. И всё это вышеперечисленное — в свободное от работы время, так как я ещё и работаю фул-тайм.

Я думаю, что люди знают меня больше как художницу, потому что эта ипостась заметнее, последние годы я где-то да выставлялась. Книга у меня выходит впервые за десять лет после дебютного сборника рассказов «Сыр». Между ними — мой комикс про енота. Казалось бы, почему я считаю себя больше писательницей, нежели художницей, хотя и то и другое одинаково важно? В глубине души это моё личное ощущение себя, какая-то машинально приходящая на ум первая характеристика.

Обложка книги «Сыр»

Я думаю, что слово было для меня раньше, чем цвет: я большую часть жизни провела с текстом, и мне всегда нравилось читать и писать слова, а вот осознанно рисовать картины я стала в уже взрослом возрасте. До того я всегда что-то писала. У меня не было мечты стать художницей, это как-то пришло само, такая суперсила, которой я не могла противиться. (Смеётся). Так же и с писательством — человек здесь скорее инструмент, чем полностью самостоятельный актор. Мне нравится вспоминать Туве Янссон, которая себя считала в первую очередь художницей, а не писательницей. Мы её знаем по книгам о Муми-Троллях, но то, что она рисовала, расписывала фресками огромные стены — это видели не все. Для неё самой её ощущение было такое. Оно совпадает с моим, при этом все эти вещи во мне сосуществуют гармонично, можно сказать, что это одна мультивселенная — один источник, взгляд, просто разные медиумы.

— Вы пишете с детства?

— Да, даже когда не умела писать, года в четыре уже делала маленькие книжечки с каляками вместо текста. В восемь лет, помню, подарила маме на день рождения книжку с рассказами про Микки Мауса, написанную фломастером, которую гости читали, передавали по рукам и очень смеялись, по-доброму, мне было приятно. В четырнадцать лет я написала детскую повесть «Небо и чувство», и, не зная, куда её пристроить, сама отнесла в три литературных журнала: «Юность», «Знамя» и «Новый мир». Конечно же, они повесть не приняли, кто-то из них даже отправил отказ в виде телеграммы — до сих пор храню этот ценный артефакт. Потом я участвовала в конкурсе «Дебют» — про него я узнала из рекламы по телевизору, это был самый крупный конкурс для молодых писателей и писательниц, сейчас он уже не проводится. Туда я отправила сказочную повесть «Заброшенный дом», и она вошла в лонг-лист, и это по сей день моё самое большое литературное достижение.

А победил в тот год парень постарше, у него было произведение про диабет. Для меня тогда эта тема не была актуальна, а сейчас у меня самой, как и у него, диабет первого типа, про что у меня вот-вот выйдет текст в новом литературном журнале «Нездоровье». И этот парень, его зовут Виктор Пучков, написал мне в телеграм-канал — как-то нашёл, возможно, через «Нездоровье». Оказалось, что это он — тот, кто выиграл двадцать лет назад конкурс, это такая ирония судьбы, такое хитросплетение, цикличная история.

— Когда вы начали проявлять себя как писательницу? Как развивался ваш авторский стиль? Можно ли сказать, что от выхода «Сыра» до «Картины мира» ваше письмо поменялось?

— Это можно считать хорошим заданием, потому что я их не сравнивала и даже не думала об этом. Сейчас сходу могу предположить, что они во многом похожи: это короткие кусочки, что-то дозированное, так как мои тексты очень концентрированные, маленькие, но при этом насыщенные — в небольшом количестве слов сказано очень многое, поэтому за раз много их и не прочитаешь. В этом они напоминают поэзию, которую целым сборником не станешь читать, а понемногу.

Всё это самой про себя сказать сложно, практически невозможно — то, что я знаю про свой стиль, я знаю от других людей. Поэтому всегда ужасно любопытно, когда кто-то что-то твоё прочитал, узнать, какое сложилось мнение у человека: то, о чём он думает, даёт хоть какое-то понимание того, чем ты занимаешься. Время — я люблю об этом говорить — для меня ощущается каким-то одномоментным, и я в десять лет, и в двадцать, и в тридцать в общем-то один и тот же человек, и всё это как будто один момент, проходящий и переживаемый. Я очень мало меняюсь — внешне и внутренне. Может, это неправильно и должен быть так называемый «путь героя», но при этом, безусловно, наслаивается какой-то жизненный опыт и пресловутые 10 000 часов работы.

Мой стиль не был каким-то специально созданным, я нигде этому не училась. Моё писательство выросло из любви к чтению и к другим писателям и писательницам — всё развивалось очень органично. Я веду дневник с десяти лет — пишу от руки. И забавно вытащить иную старую тетрадку и прочитать случайное место. Там столько смешного или удивительного, иногда думаю: надо же, я сейчас, поди, так не напишу.

Я говорила, что все творческие проявления — письмо, рисование, фотография — во мне одинаково сосуществуют и друг на друга влияют. А ещё добавляется ОКР, желание точной геометрии, потребность ровно разложить предметы вокруг себя. Композиции я тоже не училась, но из-за моего желания гармонии в хаосе, который нас окружает, я везде её ищу. Ровные линии, цвет, ритм — всё это отражается в тексте, потому что так устроено моё мышление.

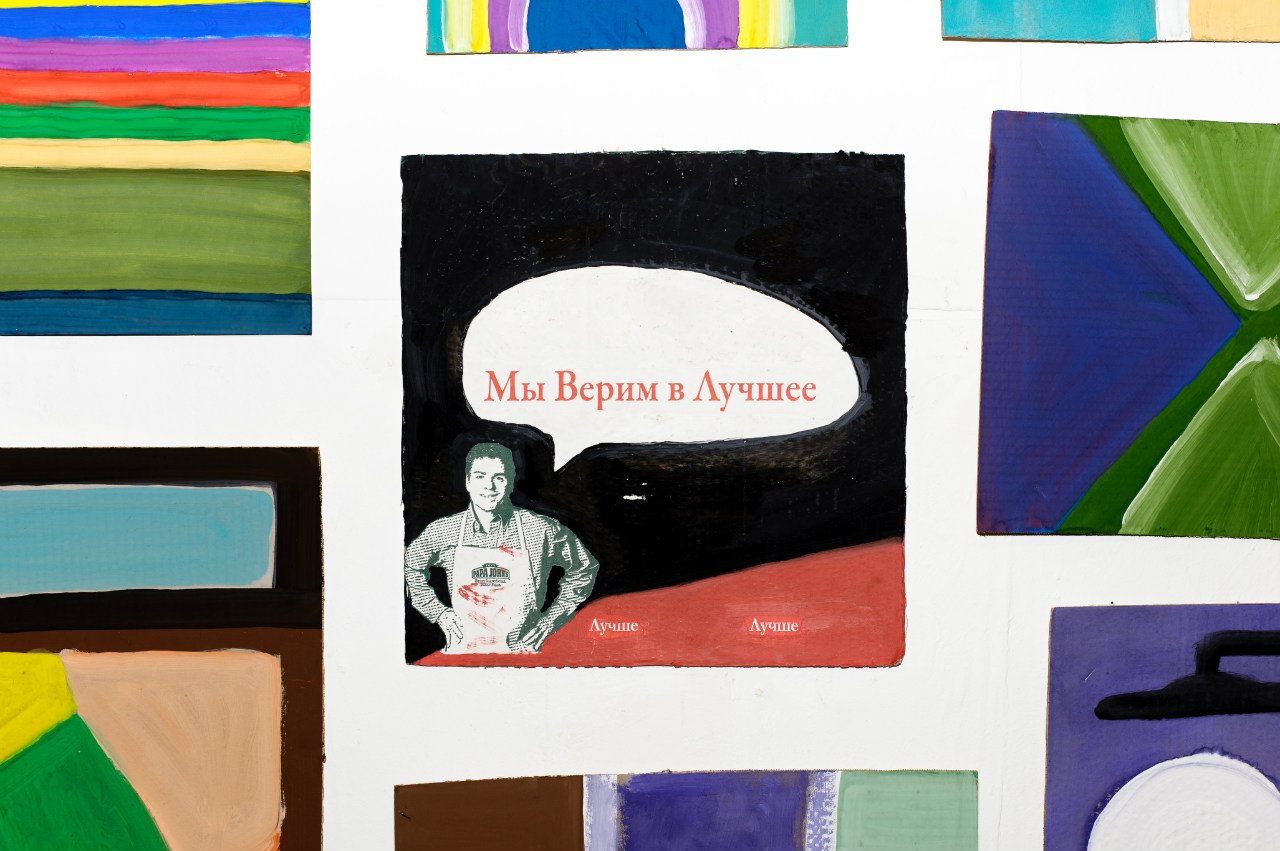

Кристина Ятковская. Из серии «Организованный мир», 2013

— Как придумывалась «Картина мира»?

— «Картина мира», как я уже говорила, вышла через десять лет после дебютного сборника рассказов, и на самом деле она, можно сказать, делалась дольше, чем десять лет, потому что это результат примерно половины моей жизни. То есть пережитое/прочувствованное/подуманное/придуманное за очень долгий срок — оно всё сложилось сюда. Я много рылась по своим архивам, записям, какие-то фразы были написаны очень давно, а что-то, наоборот, совсем недавно. По большей части книга написана за последние пару лет. Помню момент озарения: идея, что у меня есть роман, он готов, осталось только его написать. Я ехала в метро посреди самого обычного вечера, и вдруг была искорка этого осознания — книга есть. Это было прекрасное, удивительное чувство, ведь когда приходит вот такое, от чего ты не отмахиваешься, ты не можешь это не воплотить — уже никуда не денешься, какой-то приказ извне, из платоновского мира идей.

Первоначальный образ книги был иным, получилось нечто совершенно новое, но я думаю, что так и надо. Может быть, первые замыслы куда-то ещё пригодятся, поэтому не буду их сразу раскрывать. Любое произведение искусства создаёт само себя вместе с тобой, потому что оно знает, каким ему надо быть, главное — не сильно его испортить.

— Ваша книга похожа на прекрасный автофикшн — такой поэтически-эссеисткий калейдоскоп, «коробка с карандашами». Относите ли вы сами «Картину мира» к автофикшну?

— Про автофикшн — я на самом деле не большой специалист в жанрах, особенно свои тексты мне очень трудно к чему-то причислить, потому что это чёрт знает, что оно такое, ни на что не похоже. И как это описать двумя словами? А необходимо уметь про свою книгу кому-то рассказать. Для меня это было трудной вещью.

Подзаголовок книги — «роман о цвете», сначала я думала назвать его «эссе». Но у меня было ощущение, что «эссе» будет неправильно понято, в нашей традиции этот жанр воспринимается точно не как художественная литература, а скорее ближе к монографии или исследованию. У меня не без исследования, но оно вышло художественно-поэтическим. «Эссе» мы с издательницами отбросили вместе, я к ним приходила уже с этой формулировкой, и мы вернулись к моему первоначальному варианту «роман о цвете».

— У вас многие главы названы в честь одного цвета. У меня возникла теория, что если главы с одинаковым названием цвета собрать воедино, то будет отдельная мини-история или мини-цикл в канве основного повествования. Получится ли другая картина мира?

— Мне очень нравится эта теория, дай бог кажд:ой так:ую вниматель:ную читатель:ницу. (Смеётся).

На самом деле любой способ чтения моей книги будет правильным, тут нет единственно верного подхода — как вам в удовольствие, так вы и читайте, можно хоть с любой главы начать. Но кроме шуток, у меня была мысль сделать в конце «Ключ к цвету», составить список упомянутых в главах цветов, и каждому прописать его символику, так как у них есть объединяющие признаки, но, дописав до конца, я отмела эту идею, всё-таки посчитав её лишней здесь. Эта не такая книга-головоломка, которая требует разгадки, как, например у Фолкнера в «Шуме и ярости», где без таблицы не разобраться, что, когда и с кем происходит — это не тот случай. Можно группировать по цветам или почитать про свой любимый цвет, если он там есть, но какой-то обязательности не должно быть.

— С какими трудностями вы столкнулись при поиске издательства, которое бы согласилось выпустить вашу книгу? И как вы наткнулись на «shell(f)»?

— Когда я закончила рукопись, мне, конечно же, хотелось её издать, потому что я была избалована однажды вышедшей бумажной книгой. Опять же — прошло десять лет, всё сильно поменялось. Я стала отправлять заявки в кучу разных издательств — туда, куда, как мне казалось, книга могла подойти, где могут издать автофикшн, современную русскоязычную прозу, что-то экспериментальное. Это нормально — написать одновременно многим, а не ждать ответа от одного, потому что, как я знаю, ответ можно ждать месяцами, издательства предупреждают об этом на сайтах. Как часто бывает при отправке заявки, это похоже на рассылку резюме: в основном получаешь или ничего, или отказ. Мне жаль, что у нас не достаёт культуры отказа, легче ничего не ответить, чем сказать: «Спасибо, нет». Молчание очень фрустрирует.

Отказы, на удивление, меня не уничтожили и не демотивировали, потому что те отказы, которые были не автоматическими, а личными, неожиданно оказались приятными и поддерживающими, придавали мне сил. Мне писали какие-то хорошие вещи в ответ: про стиль, оригинальность, писали, как это трогательно, что им очень понравилось, но нет большого коммерческого потенциала, или что это не совсем формат издательства.

Про «shell(f)» мне рассказала моя знакомая писательница Мария Тезина — её книга «Под водой» тоже скоро выйдет в этом издательстве. Оказалось, что с одной из двух издательниц — Ирой Юрьевой — мы даже знакомы, однажды вместе сидели в баре много лет назад, в совсем ещё другом мире. Мы подписаны друг на друга в инстаграме, Ира любит мои работы, у неё есть моя картина. В издательстве мне долго не отвечали, вернее, отвечали, но из разряда, что потом обязательно посмотрим, мы сейчас очень заняты. Но где-то в конце лета мы договорились, я была так счастлива.

В итоге я очень рада, что именно с ними мы сделали книгу. Во-первых, это действительно классное издательство, и я думаю, что его ждёт большое будущее. Во-вторых — отношение. Они в меня поверили, это огромное доверие, что люди готовы предоставить такую возможность издать твою книгу — это всегда риск, особенно с художественной литературой, ещё и с такой необычной.

Что меня поразило больше всего — очень бережная и нежная редактура. Не думаю, что где-то ещё мне бы так повезло, потому что редакторские и корректорские правки я могла сама принять или отклонить: о чём-то мы спорили, я что-то объясняла, но всегда встречала понимание — мне шли навстречу. В итоге правок было немного. То есть текст, который мы имеем на выходе — это мой текст, там ничего нет такого, с чем я не согласна, а маленькие замечания, которые были, сделали его лучше. Это был мэтч. Я очень рада и надеюсь, что мы увидим книгу в бумажном виде, потому что всё-таки «shell(f)» — маленькое инди-издательство, там всего несколько человек, и такие инициативы необходимо поддерживать в тяжёлое для книгоиздания время. И ещё для моей книги придумана такая классная концепция с обложкой, на которую можно наклеить наклейки.

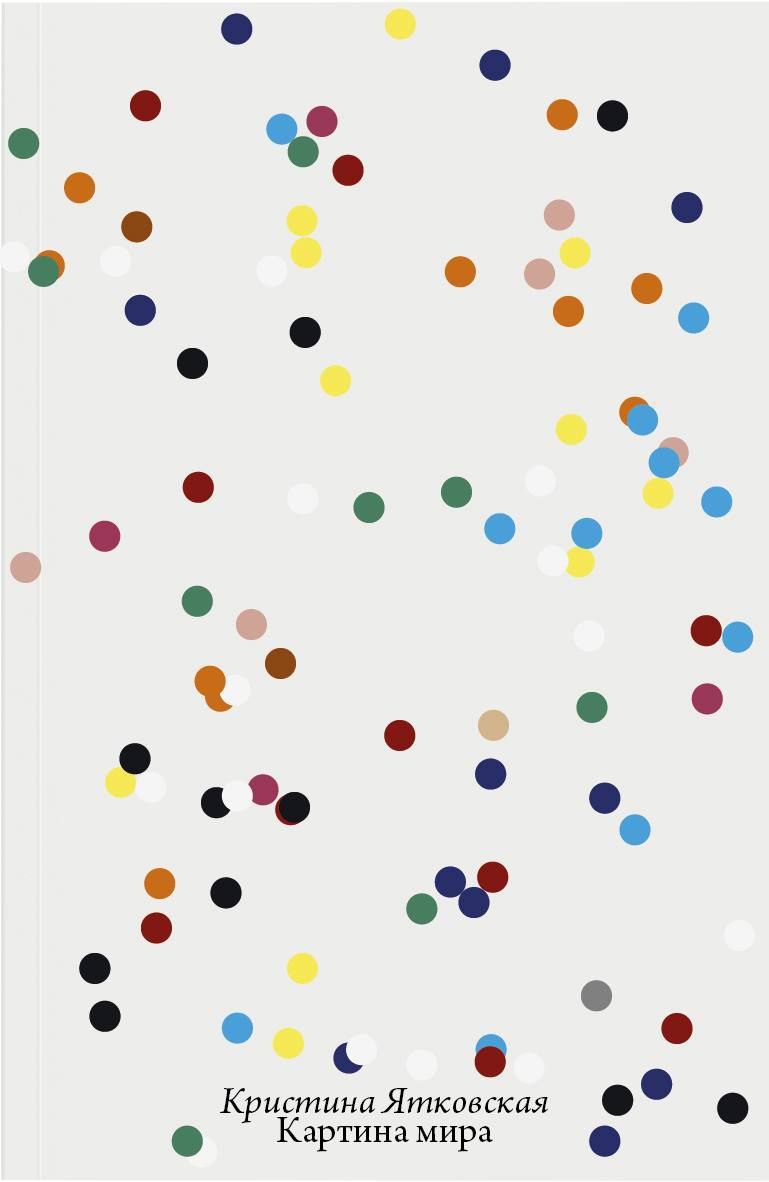

Обложка книги «Картина мира»

— Которые имеют оттенки, взятые из ваших картин.

— Да-а-а-а, меня это так поразило! Когда я увидела дизайн обложки, то подумала: «Какие приятные цвета!» А потом оказалось, что это оттенки с моих картин. Там столько символизма. Количество кружочков соответствует количеству глав, их порядку. Человек, который получит гипотетическую бумажную версию с наклейками, будет делать свою картину мира — это такой интерактив, который я сама нигде не встречала, при том, что я всю жизнь интересуюсь книжным дизайном, но такого я ещё не видела.

— А как человеку, желающему построить трепетные и живые отношения с искусством, подступиться к нему?

— Наверное здесь имеется в виду современное искусство, о котором есть расхожее мнение, что его сложно воспринимать. Но не будем делить искусство на современное и несовременное, ведь даже несовременное в момент своего появления было современным. Такой парадокс. (Смеётся)

В моём случае это было естественным процессом, и он происходил с раннего детства. Вокруг меня всё время были книги, мне нравилось смотреть на репродукции картин. Бабушка выписывала мне журнал «Мурзилка», в котором, помимо разных ребусов и прочего, в середине был глянцевый разворот, посвящённый какому-нибудь художнику (художниц, кажется, ни разу не встретилось), там были репродукции с великолепной цветопередачей, кратенькая биография и что-то о самих картинах. Меня это завораживало, из каждого номера я вырывала эту серединку и собирала свой собственный каталог.

Если мы говорим про взрослых, которые хотели бы найти утешение в искусстве, — его так сходу не найдешь, и люди разочаровываются, отчасти это можно понять. Вся мировая художественная культура движется по синусоиде, там есть подъёмы и спады, не в смысле качества, а в плане настроения. Бывают периоды, когда искусство полно надежд, когда оно светлое и оптимистичное, как французская «новая волна» или оттепельное кино, музыка диско, смелая эстрада 2000-х — всё это естественно отражает какие-то общественные и политические события, люди рефлексируют и так далее.

Мы сейчас в глубоком спаде и движемся ещё глубже, и это тоже логично и понятно, мы живём в чудовищной реальности. Оптимизма мало, но мне хочется верить, что подъём мы ещё увидим. И в этом культурном спаде культура мрачная, юмор саркастичный — то, что мы видим, оно не утешает. Возможно, то, что я делаю, я делаю от противного, то есть у меня не было мысли специально идти в противовес духу времени и делать что-то яркое и радостное, но как-то так сложилось. Вот сейчас ноябрь, мы видим пятьдесят оттенков серого и наблюдаем это большую часть года, да и живём в целом грустно. И вот это мой способ справляться. Но такой способ поразительным образом помогает справляться кому-то ещё. Про мои картины и книги мне говорили, что они действуют как антидепрессант, и это даёт чувство, что всё не зря.

Но, возвращаясь к тому, где же найти это утешение, я же не рекламирую себя. (Смеётся). Я думаю, что это дело случая, здесь важны надежда и любопытство: попробуйте с любопытством, без каких-то высоких ожиданий, например когда идёте куда-то в галерею или в кино или когда ищете новую музыку — дать шанс этим вещам. Большинство из них, скорее всего, вам не понравится, но если какая-то одна вещь из сотни действительно тронет — это уже бесценно. Так можно открывать какие-то новые, неизвестные имена. Нужно искать, находить и не сдаваться, и вещь, которая утешает, даст новые направления.

— Как сейчас заниматься искусством, сохраняя физическую и моральную свободу, учитывая, в какое непростое время мы сейчас живём?

— Вопрос, который мы все себе сейчас задаём. На него нет какого-то однозначного ответа, и мне здесь сложно выступить моральным ориентиром, потому что моё искусство довольно эскапистское, абстрактное, и, возможно кому-то покажется, безопасное, хотя здесь как посмотреть. Понятно, что никто не в безопасности, ведь ты не знаешь, что будет завтра, когда запретят цветные треугольники или кружочки. Прежде всего важно для каждого человека — знать свою красную линию, некую границу, за которую ты не можешь перейти, иметь свои моральные принципы и не переступать через них. Возможно, здесь помогает ощущение собственной правоты, когда ты чест:на сам:а с соб:ой — это уже даёт силу. Мне нравится представлять статую внутренней свободы, которая есть в любом человеке, даже в самом маленьком, несмелом, робком, но она есть, и никто не в силах её отнять.

Это всё, конечно, тяжёлая и печальная тема, но нам как-то приходится в этом всём жить. Я считаю, что жить надо, потому что жить и быть честн:ой с собой — это уже борьба, уже путь. Опускать руки — это как сдаться. Здесь же возникает вопрос — можно ли заниматься каким-то развлекательным и не злободневным искусством, когда такое творится? Допустима ли поэзия во время войны? Моя позиция, что да — можно и даже нужно, что эти вещи нам всем помогают жить, справляться, и искусство в любые времена должно объединять людей разных возрастов, национальностей, рас, вероисповеданий. Искусство должно объединять и стирать установленные рамки, границы невозможности — про это тоже иногда полезно вспомнить.

Вокруг очень много ненависти, и она множится, а сострадания очень мало — да и само слово «сострадание» будто вышло из обихода. Если бы у людей друг к другу было больше сострадания, это было бы неплохо.

— Расскажите о любимой вашей работе (после «Картины мира»)? Что вы ощущали при работе над ней?

— Трудно из всех своих работ выделить какую-то главную и любимую, потому любимая — это всегда самая новая. И каждая следующая становится насущной и главной.

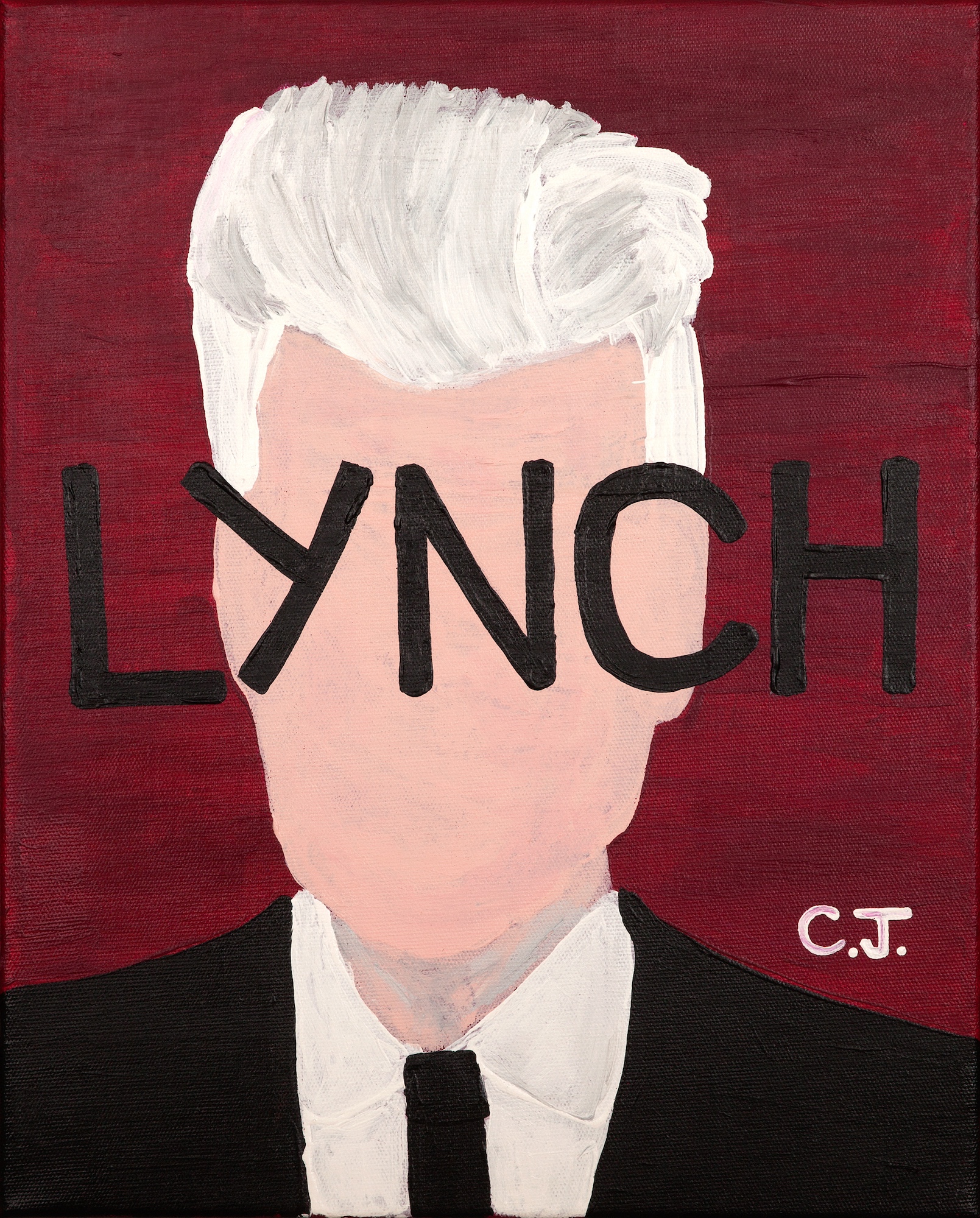

У меня есть одна картина, которая по воле случая стала моей визитной карточкой, это портрет Дэвида Линча. Я его нарисовала в 2019-м году. Меня тогда очень сильно напугал его фильм «Огонь, иди со мной», который я по глупости включила, не посмотрев сериал «Твин Пикс». А если смотреть фильм без сериала, то он в сто тысяч миллионов раз страшнее — и он был непосильно страшен для меня, я выключила его на середине, потому что не могла справиться со своим ужасом. Чтобы как-то это пережить, я решила нарисовать портрет Линча. Его образ яркий и узнаваемый: причёска, контуры, костюм. Я его бесконечно люблю как человека. Когда он приезжал в Москву в 2009 году, он подписывал свою книгу «Поймать большую рыбу» в книжном магазине «Москва», и я ходила туда за автографом. Он всем пожимал руку, и мне тоже пожал — до сих пор помню ощущение этой руки. Много всего, что с ним связано. И вот портрет. В какой-то момент у меня началась коллаборация с брендом одежды «Robber Baron», мы до сих пор сотрудничаем: они делают футболки и худи со вшитыми туда картинами. У меня взяли несколько портретов: Ван Гог, Чехов и Линч. И именно Линч стал каким-то невероятным хитом, он повсюду. Его носят артисты, блогеры, случайные прохожие, он засветился в кино. У меня есть наклейки с Линчем, которые я расклеиваю по разным городам. (Смеётся).

Кристина Ятковская. Линч / Lynch walk with me

Холст, акрил, 40х50 см, 2019

— В книге вы пишите: «Участие в выставке парадоксально тем, что ты одновременно так этого жаждешь, стремишься, но этого же и сторонишься, хочешь остаться незамеченным, только работы пускай говорят, но не я». Я часто сталкивалась с таким тэйком, что многие художни:цы наоборот — хотят стать знаменитыми. Есть ли у вас желание прославиться? Или вы хотите скрыться за картинами и текстами?

— Меня забавляет парадоксальность ситуации, что хочется и прославиться и притаиться, что это противоборствующие силы. Художни:цы вообще противоречивые персоны, попробуй разбери их. При этом большинство художнни:ц, которых я знаю — интроверты, и я отношусь к этой категории. Это те люди, которым внимание и необходимость в общении с людьми, показываться на людях — всё это даётся большими усилиями.

Мне нравится идея, что выставка служит некой завершающей точкой в процессе работы, вещь, подытоживающая период работы. Наверное, в литературе это факт публикации, выход готового произведения. Выставки одновременно меня и страшат, и волнуют, и радуют, на выставке мне нравится притаиться и подсматривать за посетитель:ницами, и если они фотографируются с картиной или саму картину — это значит, что они этот образ хотят унести с собой. Особенно приятно, когда фотографируют дети — мне кажется, что это более взыскательная публика.

Хочу рассказать поразившую меня историю из моей недавней выставки, на которую приехала незнакомая женщина. Она подошла к одной из моих картин — «Море спокойствия». Я стояла рядом и разговаривала с друзьями, и женщина поняла, что это мои картины. Она стала меня благодарить и рассказала, что увидела картину в интернете и специально, ради неё, приехала на выставку, чтобы увидеть её живьём. Она долго стояла около картины, сказала, что картина была для неё знаком, и после уехала — больше ничего не смотрела, а экспозиция была в тот день большая, разных галерей. Спрашиваете: «Для чего выставки?» — а вот для чего.

Кристина Ятковская. Море Спокойствия (из серии «Лунные моря»)

Холст, акрил, 50х60 см, 2025

Я не думаю, что прямо сейчас в наше время кто-то из художни:ц может стать суперзнаменит:ой — мне кажется, что эти времена ушли, причём ушли не так давно. Хокни, Бэнкси — последние художники-суперзвёзды. Мне кажется, что больше такое невозможно в эпоху сиюминутного контента, который набирает бешеную популярность и вскоре становится забыт. Это как с рок-звёздами XX-го века — кажется, похожий процесс и с изобразительным искусством. При этом если тебя никто не будет знать, то тебя никуда не позовут, поэтому тут нужна какая-то мера и усилие. Если тебе хочется показать свои работы, нужна смелость их показать и необходимость с кем-то общаться. (Смеётся).

— О чём вы мечтаете? И какая ваша картина мира?

— Отвечу коротко: я мечтаю о мире. Моя картина мира яркая, смелая, даже смелее, чем я сама, написана широкими мазками. Она радует, даже когда той, кто её создал, грустно, эта картина сохранит в себе радость, которую в себе несёт, и, может быть, порадует кого-то ещё. Если повезёт, то и спустя время.