Это была самая длинная дорога к дому от метро. Она называлась городской аллеей. Аллея эта шла вдоль каменной стены, и по обеим сторонам росли высоченные деревья, с листьями вроде многоконечных звёзд. Ты помнишь, что это были за деревья? Огромные деревья с резными листьями. Я помню резные листья, когда мы шли туда осенью или летом. Но это не могли быть каштаны. Огромные каштаны с резными листьями — похожими на кленовые — я увидел лишь в Лондоне и в Париже, они заглядывали мне в окна, о чём нам в своё время пел далёкий друг Ив Монтан. Может быть, эти высокие деревья и были клёнами? Но впервые я шёл по аллее мимо высокой каменной стены зимой. Зимой на деревьях не было резных листьев. Вокруг была ночная зимняя тьма, но вся дорога освещалась рядом фонарей, и в отсветах даже синева ночного неба казалась наступлением утра, и силуэты голых деревьев поддерживали подсветку как вереница колонн в длинном коридоре с белой оторочкой снега по краям тротуара. В конце этого городского коридора было освещённое окно.

Куда мы шли? Мы шли к свету. Мы двигались в направлении землетрясения. Мы шли на воскресенье к специалисту по землетрясениям. Он прогнозировал возможность землетрясения. Слово «прогнозист» Асаркана не устраивало: слишком псевдонаучное. В разговорах Асаркан называет Яна Кагана предсказателем: Яник предсказывает, когда всё это грохнется. Всё это. Когда под нами провалится земля. Когда рухнет Кремль. Руины империи. Вся Россия. Луковицы собора Василия Блаженного покатятся по булыжнику Васильевского Спуска прямо в Москву-реку. И прямо в реку с Патриаршего моста, кончая самоубийством, будут прыгать жители Дома на набережной (кроме Оли Карповой, будущей жены Асаркана, которая тоже там жила). Асаркану было наплевать, кто и что куда грохнется. Главное, дойти по длинному тёмному коридору деревьев до дома, где нас ждала бобина с записью мюзикла «Оливер!» на одном из гигантских магнитофонов предсказателя землетрясений Яна Кагана.

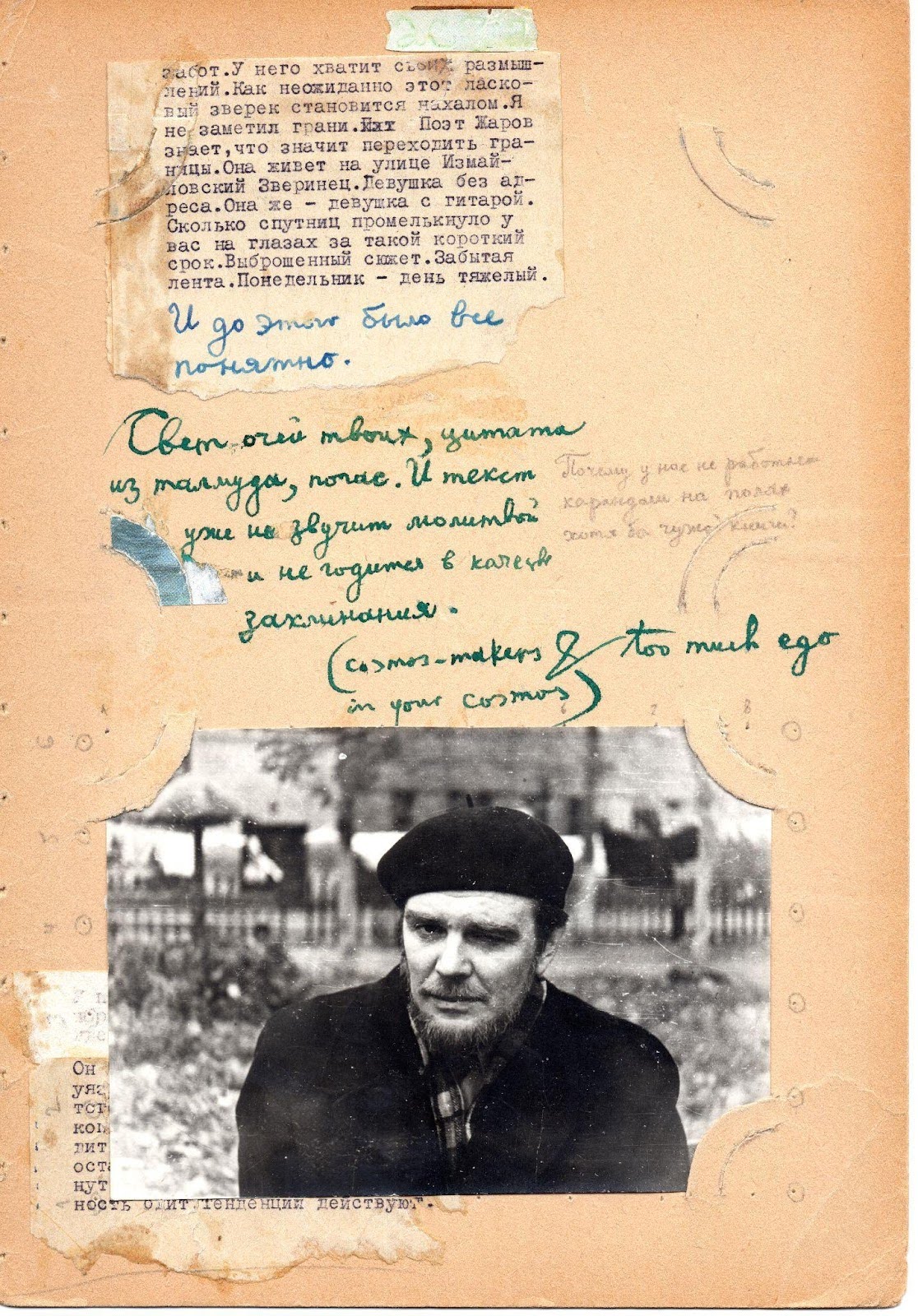

Ян Каган. Фотография из личного архива Матвея Страхова, сына Яна Кагана

Долгожданное прослушивание было объявлено Асарканом как главное событие нашего воскресного визита. Асаркан-конферансье был возбуждён, как перед собственным концертом. Меня гипнотизировала сама дорога от метро. Как только мы вступали в круг света, отброшенного очередным фонарём, в чёрной тьме высвечивался твой профиль и профиль Асаркана. И ты, и Асаркан, вы оба улыбались, и я тоже стал улыбаться. Я не понимал, почему и ты, и Асаркан улыбаетесь, почему хотелось улыбаться и мне. Мы улыбались счастливо, неясно почему и непонятно чему. Я впервые видел Асаркана в таком состоянии со счастливой улыбкой на лице. Он был заведомо счастлив. Я думаю, он был счастлив, поскольку чувствовал, что его любили, и это его не тяготило. Потому что любила ты, а твоя любовь никого никогда не тяготила.

Я заметил у него эту улыбку, когда зашёл к нему в Подколокольный, и он с тобой переругивался: ты вытирала пыль на книжной полке, а он говорил, что в результате твоей уборки нарушится баланс пыли в его проигрывателе на 45 оборотов: благодаря нужному количеству пыли в моторе, проигрыватель вначале крутится медленнее, поэтому можно было прослушивать на нём пластинки на 33 оборота. Но это было привычное бурчание с улыбкой. И ты улыбалась в ответ, продолжая уборку. Тем более, ты у полки с книгами обнаружила текст Улитина. Этот текст выпал из разваливающейся софы-дивана, куда Асарканом сваливались рукописи. Оригинал был мне тут же подарен.

«Спичка, зажжённая на ветру». Я стал читать этот текст в метро, пока мы ехали до Измайловской. Меня заворожила первая же страница. Про гипноз. Эта страница гипнотизировала. Я не понимал, почему это так действует. И вообще, что это такое. И как такое за душу берёт? Я не просто узнал голос, говорящий со страницы, но был как бы внутри сказанных слов, частью разговора, и это ощущение присутствия завораживало — вне зависимости от того, о чём был разговор. Разговор был ни о чём. О гипнозе.

Я сказал Асаркану (это был разговор в вагоне метро): «Очень похоже на ваш голос» (На этом первом этапе знакомств я периодически сбивался на патетическое уважительное Вы — особенно когда речь шла о самом Асаркане). Было не просто похоже. Звучал голос явно самого Асаркана. Особенно в таком пассаже про гипноз: «Открой любую страницу газеты „Правда“, прочти и верь или не верь, как хочешь, — это и есть гипноз. Ты можешь заснуть, если поверишь, можешь не заснуть, если будешь сопротивляться гипнозу, можешь заснуть, чтобы не подвести врача гипнотизёра, можешь сидеть и не спать назло гипнотизёру. Гипноз — это великая вещь». Ты слышишь интонации Асаркана. Асаркан улыбнулся:

«Ну да. Так и есть. Наверное, я так и говорю. Но я себя не слышу. А у Улитина поразительный слух на чужую интонацию, — сказал Асаркан. — Он воспроизводит другой голос, как чужой почерк».

Асаркан был явно увлечён, объясняя мне улитинские занятия каллиграфией. Улитин увлекается чужими почерками. Имитирует подписи великих писателей — от Достоевского до Леонида Леонова. Вроде упражнений князя Мышкина: «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». Наверное, он мог бы прекрасно подделывать подписи под банковскими чеками. Но у нас нет банков, только консервные банки. И ещё подписи под протоколами допроса. То же самое с чужими интонациями. Он может воспроизвести чужой голос на странице мгновенно, как бы росчерком пера. И когда читаешь его тексты, то слышишь голоса. Это началось в Ленинграде, в психушке. Это называлось — трудотерапия при тюремной библиотеке. Нам туда посоветовал перебраться Кулакурта. Айхенвальд научился там отличать ямб от хорея, а я изучил итальянский — в ленинградскую психбольницу попадали лучшие люди той эпохи. А Улитин научился там искусству переплёта. Ты заметил, спросил Асаркан, как профессионально сшиты белыми нитками страницы про гипноз? Это школа переплётной ЛТПБ. Тюремная психбольница — лучшее время моей жизни. Там тексты возникали коллективно, своего рода буриме, то, что Улитин называет по-английски Exquisite corpse — изысканный труп, — когда слово «изысканный» из одной реплики случайно соединяется со словом «труп» из реплики другого человека. Несколько собеседников вписывают свои отдельные реплики в общий текст, не читая предыдущих. «Такие коллективные тексты возникают за столиками в кафе, где все перекидываются репликами, не слушая друг друга».

Ещё одна страница из «Спички, зажжённой на ветру» читалась (под стук колёс метро), как будто была вчера написана. Там даже упоминался Курепов.

«А Чёрная Фея сказала про Курепова: „Кто этот молодой человек со стальным наглым взглядом?“ Почему тебе не понравилась обстановка? Диккенс? Лондонские трущобы?»

«Всё уже было. И Диккенс. И лондонские трущобы. Это всё замечательно. Но потом Улитин стал приплетать в свои тексты слишком многое из моей личной жизни, и я стал с ним бороться. КГБ оказало мне неоценимую услугу, изъяв „Анти-Асаркана“ из циркуляции», сказал Асаркан. Я заметил кардинально другую интонацию его голоса.

Для меня в этом монологе Асаркана люди, годы и разные жизни смешивались в одно. Этого «изящного трупа» было слишком много. Пока я не понял, что дело не в фактах и датах, а в одном мотиве, на который нанизывается разнообразный и разнокалиберный опыт жизни — твоей и других, причём так, что очень часто трудно отделить своё от чужого. Я пытался уловить этот мотив, но мне это давалось с трудом, я не мог подыскать для этого имени. Я ещё недостаточно обнаглел, чтобы напрямую спросить, как Асаркан попал в этот тюремный рай. Но про Улитина спросил. И Асаркан увлечённо стал рассказывать про то, как Улитин пытался пройти в американское посольство в Москве (в ту эпоху на Манежной, за углом от «Националя»).

Его остановил при входе в посольство милиционер из будки. Улитин обратился к нему по-английски, высказав своё желание встретиться с послом, изображая из себя англичанина, свободно изъясняющегося по-французски и читающего по-немецки. В отличие от Саши Курепова он мог на этих языках свободно изъясняться. Чего нельзя было сказать о милиционере в будке на воротах посольства. Вид у Улитина был довольно безумный: его рукописями была набита обыкновенная авоська, а сверху лежали коньки (их надо было передать соседям от родственницы или от родственницы соседям). Наличие коньков было вдвойне нелепо, поскольку Улитин передвигался к тому же с палочкой. Милиционер посмотрел на авоську с коньками, на палочку инвалида и связался по вертушке с Лубянкой. «А дальше пусть рассказывает сам Улитин, — сказал Асаркан. — Главное, следователи отправили не в лагерь, где бы он сдох, а в тюремную психбольницу. Сам Улитин с диагнозом согласился: он считал свою выходку психическим сдвигом, бзиком».

Мы вышли из метро и уже вступили в тёмную аллею, как будто в другое измерение. Ты стала говорить про парк за забором, где монастырь и пруд с яликом — или ботиком? — Петра Первого, где вы гуляли с Яником. Ялик, Яник. Это был «городок Алексея Михайловича» за каменным забором — «Тишайшего», сказал Асаркан, тут же уточнив, впрочем, что никаким тишайшим Алексей Михайлович не был, между чтением религиозной литературы на латыни и древнегреческом бил по щекам своих дураков-царедворцев и ругался сразу на трёх иностранных языках, как Курепов. Я не знал, что речь идёт о российском государе, об отце Петра Первого. Но главное, там на бывшей колокольне устроили парашютную вышку. И там ты училась прыгать с парашютом. Там была платформа наверху, над которой крутился «кран». На конце крана на тросе был закреплён парашют со «сбруей». Желающий забирался наверх, надевал сбрую, кран разворачивался так, чтобы ветром не несло парашют на вышку, и человек прыгал. Я представил себе, как ты летишь в ночном небе, спрыгнув с колокольни, паришь на парашюте. Когда-нибудь, сказал я, на этой башне будет мемориальная табличка: «Парашютная вышка Елены Шумиловой». Я осмелел и спросил: летаешь ли ты во сне? Потому что я всю жизнь летал во сне. Выяснилось, что мы все трое летаем во сне. Я страшно обрадовался, и мы стали обсуждать, кто как летает во сне.

Я не имею в виду парение над земным шаром, расставив руки, как крылья, в виде некого космонавта без скафандра, запущенного на орбиту. Так очень многие летают. Кого ни спросишь, непременно летит над землёй, вроде птицы. Нет, я имею в виду уникальную способность подняться в воздух самому, напряжением всех мускулов и воли, а затем маневрировать своими движениями, передвигаясь над головами стоящих внизу, всем на удивление. Все задирают головы и поражены твоим планированием в подвешенном состоянии без парашюта. Я говорил со многими на эту тему. Выяснилась удивительная вещь: все те, кто умеют подниматься в воздух, используют совершенно одинаковую технику для того, чтобы оторваться от земли — от пальцев ног до бицепсов, когда подымаешься на цыпочки, напрягаешь всё своё тело, и, оторвавшись на миллиметр, страшным усилием рук, взмываешь вверх. Точно так же поступают все, кто хоть раз пережил этот опыт. Спросите сами друзей и знакомых.

Что это могло бы значить? Что это мы за племя такое — те, кто летает во сне именно таким мюнхгаузеновским образом, как бы приподымая себя за волосы? Мы — явно не ангелы. У ангелов — крылья. Крылья — для тех, кто сам не умеет летать, используя собственное мускульное усилие. Подобный талант к левитации был заложен в нас от рождения. Значит, мы — некая особая порода, кто в прошлом, на предыдущей ступени эволюции или в предыдущей инкарнации были иной, летающей породой? Или же, наоборот, мы наделены этим даром к полётам ради и во имя будущих свершений? Этот тайный дар в нас пока что дремлет, проявляет себя только во сне. Может быть, человечество готовится к великому перелёту, и мы — его тайный авангард?

Общее мнение, что такие полёты во сне связаны с сексом. А я считаю, что это связано с моим отцом, потерявшим на войне левую ногу. То есть, он никогда не вставал с левой ноги — недаром всю жизнь был таким добрым и сдержанным человеком.

Но я помню, как он купался в море: допрыгивал на одной ноге до берега, отбрасывая костыль, и делал прыжок в волны — на какое-то мгновение его тело как будто застывало в полёте. Возможно, я, летая во сне, растягивал именно это мгновение его телесной невесомости.

Я подумал о хромающем Улитине, о его остановках во время кружения вслед за Асарканом по Москве от Пушкина до Камергерского. Неужели он должен с палочкой вышагивать этот длиннющий маршрут от метро до дома Яника? Он приедет на такси, сказал Асаркан, улыбнувшись. Мы шагали так легко и весело, что я решился задавать прямые вопросы. Я спросил, откуда у Улитина хромота? «Ему перебили сухожилия на допросах в Лефортово во время первого ареста, ещё до войны, когда он был студентом ИФЛИ: опознали его почерк на антисталинской записке лектору по марксизму-ленинизму». Асаркан излагал эти жуткие детали без эмоций, ритмически следуя чередованию тёмных деревьев и фонарей.

Эти отрывочные сведения об Улитине накапливались у меня в памяти: я заметил, что Асаркан не пересказывает эти эпизоды с начала и до конца, а упоминает об этих событиях в жизни Улитина как бы цитатами, будто не желает нарушать авторских прав в историях о чужой жизни. Каждый, мол, должен сам рассказывать свою жизнь, собственными интонациями, даже если вся твоя жизнь — изысканный труп чужих реплик. Всё приходится сому с детства делать самому. В этом, наверное, была мораль их первого вербального общения.

«Впервые, как я понимаю, я услышал его монологи в столыпинском вагоне, по дороге из Лефортово в Ленинград, то есть, из пересыльной тюрьмы в тюремную психбольницу на Арсенальной», сказал Асаркан. Это был монолог на сорок часов, куда попадали цитаты из Конрада, Джойса и Хаксли, и одновременно туда замешивалось и то, что происходило у нас прямо на глазах, что слышали прямо сейчас, реплики соседей по нарам и самого Асаркана, это был словесный коллаж, гигантский хор голосов, исходящий из одних уст, как из конвейерной ленты. Но у этой истории об их первой встрече была для нас ударная концовка. Асаркан сказал Улитину: «Я всё это запишу. Это звучит как новый роман». На что Улитин сказал: «Спасибо. Записывайте. Я всё это возьму, скопирую и буду использовать в собственных книгах».

Я дал себе обещание, что когда вернусь домой, непременно запишу эти асаркановские монологи слово в слово. Своё слово я тогда не сдержал и теперь, десятки лет спустя, пытаюсь вспомнить проход под голыми деревьями в загадочный дом в конце аллеи.

Это был редкий оставшийся среди новостроек особнячок — маленький одноэтажный сруб, покосившееся деревянное строение. Казалось, оно спустилось на парашюте из другого мира, с иной планеты под названием Прошлое. Я вошёл в эту избушку и увидел внутри, как я сейчас понимаю, своё лондонское будущее. Тут было всё, что обычно наполняло квартиры Москвы той эпохи: книжные полки, пишущая машинка, старые номера «Нового мира». Но было и нечто из электронного будущего. Какая-то аппаратура громоздилась в одном из углов большой комнаты. Летом Ян Каган выезжал к Тихому океану, где сидел с наушниками на берегу перед подводными микрофонами и вслушивался в гул и рокот далёких землетрясений в океанской бездне, как доктор со стетоскопом прослушивает грудную клетку, отмечая лёгочные хрипы возможной пневмонии. Работа не пыльная в буквальном смысле. Всё это записывалось на гигантских магнитофонах с бесконечными бобинами магнитофонной ленты. Сколько подземных шумов хранилось в картонных коробках этого архива! Эти магнитофоны из научных лабораторий, отжив свой век, попадали в домик Яна. Промышленного вида, с профессиональными студийными наушниками и с огромными, с человеческий торс, бобинами магнитофонной ленты, в этих машинах было нечто от космической аппаратуры.

Дом Яна Кагана. Фотография из личного архива Матвея Страхова. Комментарий Зиновия Зиника: «Фото входа в избушку: там справа висит „книга отзывов“ — я её помню, это был блокнот для случайных визитёров, не заставших хозяина дома».

Я узнал в этом контрасте — деревенской избы снаружи с электроникой внутри в одном углу и печкой в другом — нечто от своей нынешней лондонской цивилизации, где уже давно ничто не разрушается, а скорее перестраивается, и это приводит к удивительной эклектике: дверь в дверь с офисом из стекла и электроники соседствует какое-нибудь заведение, где жарят бекон с яичницей на керогазе, а провода к компьютеру высочайшего класса спокойно перегрызает полевая мышь из подвала. В таком коллаже (не только в технике, но и в мыслях) распоряжается мой любимый герой Doctor Who (Доктор Кто), Time Lord — Властелин Времени. Он, естественно, вечен, но перерождается с каждым циклом (телесерией). А путешествует он в космической кабине под названием TARDIS (что подразумевает замедленность движения), но в действительности это — старая полицейская будка (такие ещё можно увидеть в музейных частях Лондона), она похожа на известную телефонную кабинку, однако внутри — это сверхчудесный космический корабль. Лорд Всех Времён никогда не расстанется со своей магической палочкой-выручалочкой: на самом деле, это заурядная автоматическая отвёртка («сделай сам!»), открывающая все двери Вселенной. Не знаю, в какой из инкарнаций Доктор Кто возник в наши дни на телеэкранах в России, но в мои первые годы в Англии, в середине семидесятых, он напомнил мне о Яне и его избушке. Всё в этом сериале тех лет было сделано на скорую руку, домашним образом: дворцы из картона, пещеры из папье-маше, зловещие инопланетяне-мутанты по имени Далеки — из помойных баков. Монстры в доме Яна Кагана были вербальными и возникали из разговоров гениальных собеседников.

Когда мы вошли в его магическое деревянное строение, у Яна в руках была бритва. Он стоял перед электрическим счётчиком на стене. Передняя крышка была отвёрнута. «Надо вставить бритву между двумя контактами», сказал Ян, «и тогда счётчик останавливается: как будто электричество не потребляется. А я с моей магнитофонной аппаратурой и электроникой потребляю кучу энергии. Так что экономия значительная». Вставив бритву, он прикрутил крышку счётчика. Логику электротрюка я не понял, но сочетание лезвия для бритья и потока электронов произвели на меня такое же впечатление, как и волшебная палочка в руках Доктора Кто — этот миниатюрный жезл мага, открывающий любые двери и заслоны.

Тут всё казалось мне сверхординарным, как волшебная бритва, обманывающая электрический счётчик. Здесь не было батарей центрального отопления. Не было ничего центрального, всё индивидуально. Перед диваном со столиком — самая настоящая печка. Деревенская печь. И в ней пылали дрова — самые настоящие. Языки пламени охватывали поленья. Они уютно потрескивали, шипели и распадались на светящиеся жаром угли. Это был английский камин. Из трубы избушки шёл завитушками в ночное небо российский дым.

И всё это посреди городского пейзажа гигантской Москвы. Атмосфера и эмоции тут нарушали законы географии. Напротив магнитофона висела карта в полстены. Я сначала не обратил на неё внимания, пока в глаза не бросилась свастика с двуглавыми орлами из нацистского герба в углу карты. Я подошёл ближе. Все названия были на немецком — готическим шрифтом. Я никогда не видел до этого подробной карты Москвы. Не представлял себе её топографии в параллелях и меридианах, с Югом и Севером, Востоком и Западом. Как объяснил Ян, топография Москвы всегда держалась в секрете от населения. И даже карты в открытом доступе в библиотеках включали существенные намеренные искажения — чтобы истинное расположение и названия улиц не попали в руки врагу, шпиону и будущему оккупанту. Как выяснилось, фашистский режим, ещё не захватив Москву, составил подробное описание московских улиц. Моя Марьина Роща оказалась на севере. А Лефортово Лёни Глезерова — на востоке. География Москвы, до этого состоявшая из названия ближайшего метро, остановки троллейбуса или трамвая, вдруг обрела точку пересечения мировых меридианов и параллелей. Откуда взялась эта карта? Трофейная, из Берлинского штаба? Из ранца убитого офицера, прихваченного вместе с сапогами и полушубком? Прикупленная у старьёвщика? Я так и не узнал, какими путями эта нацистская карта оказалась на стене избушки у Яна Кагана.

Ян вносил в комнату с диваном огромный фарфоровый чайник. Я никогда не видел такого огромного заварного чайника. Он был голубого цвета. Толстый голубой фарфор. Из чайника наливался в кружки дымящийся напиток тёмного кровавого колера, но оставался прозрачным. Он дымился чайным ароматом. По крепости его можно было сравнить со спиртом на Дне Зачатия. Но это не был чифирь. Чай шибал в голову загадочным просветляющим чувством. Его чудесную пронзительную крепость надо было заедать. На столе лежала буханка чёрного хлеба и огромная фарфоровая маслёнка. Я смотрел, как с хлебом поступают старшие. Асаркан обращался с ножом быстро и ловко, как Фейгин с ворованными вещами. Отрезался кусок свежего густого чёрного хлеба с корочкой и ловко украшался щедрым слоем холодного масла. Я не помню ни вина, ни колбасы или сыра. Я никогда в жизни не ел такого вкусного сытного чёрного хлеба, как будто прямо здесь в печке испечённого, с таким свежим коровьим маслом.

Некоторые из ящиков в углу большой комнаты уютно подмигивали ёлочными огоньками и периодически издавали приглушённые звуки из висевших рядом гигантских наушников — это был не рокот поступающего заокеанского землетрясения, а хрипы радиопомех или глушилок. Как я понимаю, это были разноволновые приёмники с усилителями. Похоже на шпионский центр: электроника превращалась в коротковолновое радио с передачами разных голосов — от «Голоса Америки» и «Радио Свобода» до «Би-би-си».

Айхенвальд тут же уселся у радиоприёмника. «Только надень наушники, — сказал Асаркан. — Если ты хочешь слушать весь мир, делай это, пожалуйста, в своём микрокосме». И Айхенвальд послушно включился в этот другой мир зарубежных запредельных голосов, пока его тело продолжало существовать в Москве среди друзей-товарищей. В этом, по мнению Асаркана, и заключалось потусторонность диссидентской активности: участники этого действа ничем не отличаются от персонажей готического романа ужасов — с привидениями и голосами. Все остальные собеседники были увлечены плотским миром чёрного хлеба с маслом, сладкого горячего чая и увлекательных разговоров.

Я так понял, что на воскресеньях у Яника всякая словесная ерунда за неделю просеивалась философски — с анализом исторической значимости и пророческой символики. Как воскресный выпуск лондонской «Таймс». Я прав? Ты прав. Наводилась тень на плетень? Отчасти. Но мне нравилось, как разговорный хаос у меня в голове обретал некий просветляющий смысл. Я помню отдельные гнёзда разговоров — каждое со своим мини-сюжетом, но в конце концов, без какой-либо режиссуры они кружились и соединялись как будто эхом вокруг единого лейтмотива, который не был высказан вербально, но возникал в уме как неясная мелодия всякий раз, когда я пытался восстановить эти разговоры в памяти.

Кто там был в то воскресенье? Я не могу вспомнить. Кого ты помнишь? Айхенвальд появлялся, но без жены Вавы, Лёвка Смирнов почти всегда. Я у Яника впервые увидел Диму Янкова — соратника Алика Вольпина по математической логике и стратегии протеста. Он занимался историей философии и вскрывал эпистемологическую суть в кухонных склоках вокруг советской власти. Кто ещё? Улитин, конечно! Я был поражён видом Улитина. Он был совершенно непохож на измученного хромающего инвалида с палочкой, выпадающего из свиты Асаркана во время марш-броска вдоль улицы Горького. Сейчас — при галстуке, в чёрном костюме, в очках и с щёточкой усов — он был больше похож на университетского лектора со шпаргалками — листочки были рассованы по секретным карманам его объёмистого пиджака; пара записных книжек лежали перед ним на маленьком столике перед диваном. Он говорил как будто цитатами из этих книжек-шпаргалок, листочков и страниц: они возникали и исчезали в его карманах, как у профессионального фокусника километры карнавальных лент. Более того, сами эти записные книжки были не со сшитыми страницами, а набором разных листочков, некоторые из них разворачивались — из дневниковых в целый машинописный лист. В эти записные книжки он вносил поправки разными авторучками, а когда не говорил сам, черкал что-то на листочках — это он записывал отдельные реплики собеседников у него под боком.

«Но ты заметил, как Юдя смотрела на Улитина?» спрашиваешь ты, когда мы обсуждаем моё первое воскресенье у Яника на обратном пути к тебе домой. Я ничего такого не заметил. Более того, я не был осведомлён, кто такая Юдя — «вся Москва», как ты сказала, — дочь профессора философии Кагана (друга Лосева и Бахтина), авторша книг по античности и ренессансу. Ян — кузен, он остался без родителей и воспитывался в её семье; и это она познакомила его много лет назад с Асарканом. Я только помню, как Асаркан чуть ли не с порога стал знакомить меня с женщиной в чёрном платье, сидевшей на диване рядом с Улитиным: «Это Юдя, Юдифь Матвеевна. Если ты не знаешь латыни, можешь общаться с Юдей на древнегреческом». Он стал объяснять ей с улыбкой, что Зиник, он же Зиновий Воас, автор в жанре городского романса, или тот, «кого вы, специалисты по Раннему Ренессансу называете бардом или менестрелем».

«Кто же вы — бард или менестрель?» спросила Юдя и посмотрела на меня как смотрят экзаменаторы: не моргая, выжидающим и сканирующим взглядом. Её лицо в этот момент стало похожим на византийскую икону. (Впрочем, в ту эпоху я вряд ли был осведомлён о разнице в стилях византийской иконы.) Но тёмные крупные вишни её глаз своим блеском как будто намекали мне, что вопрос не всерьёз, не в ожидании ответа, а повод высказать с улыбкой полных аккуратных губ нечто для неё важное. «Видите ли, в средневековых латинских текстах менестрель вовсе не обязательно поэт, он на службе, слуга на побегушках, ну ещё и потешник, — сказала Юдя. — В то время как в кельтской культуре бард стихотворец при дворе монарха, для восхваления его деяний. А менестрель — бродячий музыкант и чтец, ходил из города в город, развлекал публику на площадях. Проще говоря, бард исполняет свои произведения, а менестрель — чужой репертуар. Так вы кто — бард или менестрель?»

Поскольку из всего репертуара Зиновия Воаса как креатуры Конгрегации я сочинил всего две пародии, меня трудно было бы считать бардом. Я, скорее, метил на роль менестреля, поскольку ставил своей целью под руководством моего импресарио Асаркана исполнять этот репертуар по разным московским квартирам-квартирникам. Но я не имел права разглашать тот факт, что я — пародийная персона, часть коллективного авторства ситуайенов: это подорвало бы всю идею розыгрыша, потому что цель Конгрегации в моём лице — разоблачить романтический блеф нынешних российских бардов и менестрелей. На меня были устремлены все взгляды. От меня ждали ответа. Импресарио Асаркан тут же разгадал моё замешательство:

«Забудем про титул барда и менестреля. Давайте считать Зиника просто трубадуром». Асаркан улыбнулся. Улитин поперхнулся от смеха. Ты сказала: «Я хорошо помню, как Улитин очень внимательно за тобой следил, он сидел на диване напротив, и всегда держал тебя в уголку глаза». Это было важно — кто на кого как посмотрел. Он глядит на меня. А я гляжу на вас. А вы глядите на него. А музыкант играет. (До того, как я персонифицировался в Зиновия Воаса, я, как и все мы, распевал про себя Окуджаву.)

Асаркан ни на секунду не отвлекался от программы развлечений. «Мы сегодня пришли слушать мюзикл Лайонеля Барта. А баллады трубадура Зиновия Воаса мы услышим на домашнем концерте у Айхенвальда», сказал Асаркан. «Труба — дура» отозвалось издевательским эхом у меня в ушах. Я всё-таки играю не на трубе, а на семиструнной гитаре. Это не имело значения для Айхенвальда. «Юра, ты знаешь, что у тебя в доме должен состояться концерт нового трубадура?» Айхенвальд вопроса Асаркана всё равно не слышал: он слушал зарубежные голоса и его уши были залеплены мощными профессиональными наушниками, когда-то служившими предсказателям землетрясений.

«При чём тут Грацианский?!» неожиданно выкрикнул Айхенвальд зычным голосом. Человеку в наушниках кажется, что всё, звучащее у него в ушах, слышат и все остальные. Асаркан — жестом из азбуки глухонемых — повертел пальцами вокруг ушей: «Чего ты кричишь! Сними наушники. Ты перекрикиваешь советские глушилки и радиоголоса у себя в ушах. У нас, в отличие от членов Политбюро, пока всё в порядке со слухом». Айхенвальд послушно снял наушники:

«Я слушаю последнее слово Синявского на суде. Обвинители, говорит он, сравнивают его с врагом народа Грацианским. Слышите? Это любопытно. Синявский упоминает эту фамилию литературного персонажа походя. Он литературовед. Для него роман „Русский лес“ как будто вчера написан. Но кто, скажите мне, мои милые, из слушателей „Би-би-си“ помнит этого врага советской власти и губителя заповедных русских лесов из романа Леонида Леонова?»

«Леонид Леонов — загадочная авторская щедрость», сказал Улитин. Главному отрицательному герою, врагу народа Грацианскому Леонов отдал свои лучшие мысли. Вот, например, — Улитин достал листочек из ещё одной записной книжки: „Хотение смерти — есть тоска бога о неудаче своего творения“», процитировал он с улыбкой.

Такой русский лес. Я из поколения, никогда не читавшего Леонида Леонова. Ты читала Леонида Леонова? Не читала. И я не читал. Мы этим отчасти гордились. А в школе мы его не проходили. Но поскольку речь явно шла об уничтожении лесов, я решил, что и мне есть что сказать на эту тему. Мой прадед из семейства Гинзбургов был миллионером и арендовал огромные поместья под Могилёвым. Он торговал лесом. Вырубал лес километрами. Миллионы были заработаны на уничтожении белорусских (и русских) лесов.

«Это был век строительства железных дорог, — сказал Айхенвальд. — Леса распиливали на шпалы. Недаром в сталинских лагерях все работали на лесоповале. Это валюта. Чтобы шли поезда от Берлина до Парижа, от Лондона до Глазго».

«Часть семейства Гинзбургов вовремя уехала от революции в Америку», уточнил я.

«Они, значит, и собирали деньги на шубу в подарок Сталину?», сказал Улитин. И улыбнулся. Почему, глядя на меня, все начинали улыбаться. «А куда делась медвежья услуга Иоэльса для Асаркана? Почему вы не в еврейской шубе?» Я не стал рассказывать, как уютно заснул в этой шубе у батареи в одном из чужих подъездов дома родителей. Асаркан снова поцитировал Георгия Ивановича Морено, старьёвщика: тот утверждал, что евреи подарили Михоэлсу в Америке три шубы в благодарность за борьбу с фашизмом: одну для Сталина, одну для самого Михоэлса и ещё одну для Ицхака Фефера, вроде бы сексота НКВД.

Юдифь Матвеевна сказала, что семья Михоэлса не сомневается в зловещей роли Ицика Фефера. К ним после смерти Михоэлса в Минске, где его сбил грузовик, явились двое в штатском: сообщили, что обнаружен «студебеккер» (американский грузовик, кстати), на колёсах которого найдены волоски меха, которые они хотели бы сравнить с мехом на шубе Михоэлса. Цель визита — якобы расследования — сделать вид, что это было не убийство, а случайное дорожное происшествие. Перед отъездом в Минск из Москвы все дела по управлению Еврейским антифашистским комитетом Михоэлс передал Феферу. В свой последний звонок из Минска Михоэлс рассказал, что утром видел Ицика в ресторане гостиницы за завтраком и, что самое поразительное, Фефер читал газету и сделал вид, что никого не заметил. То есть, он был наводкой, следил за каждым шагом Михоэлса. И сам был тоже в шубе — третьей шубе американских евреев. Еврейскую шубу для Сталина Михоэлс передал через Молотова. (Сам он Сталина не видел.) По воспоминаниям Светланы Аллилуевой, шуба хранилась где-то в музее среди подарков вождю. В чьей же шубе я уехал со Дня зачатия?

«Поразительная одержимость в русской литературе вопросом, кто в какой шубе ходил», заметил Дима Янков.

«Опять же, все мы вышли из гоголевской шинели, — сказал Лев Смирнов, — но главное событие в жизни Башмачкина не то, что у него появляется новая шинель, а что у неё эту шинель украли. Новая шинель не спасала его от унижения его сотрудниками. Но потеря шинели обеспечила ему бессмертие, превратив его в мстительного призрака, который, по велению Гоголя, в петербургские сумерки срывает с прохожих шинели». Выяснилось, что на эту тему каждому есть что сказать. Не обошлось без упоминания Мандельштама. Нам с музыкой-голубою не страшно умереть, там хоть вороньей шубою на вешалке висеть. Или его, Мандельштама, ощущение стыда и позора в эссе о шубе — он подозревал, что шикарная шуба, в которой гордо разгуливал, могла бы быть с плеча какого-нибудь буржуа, убитого чекистами. Была ещё легендарная африканская доха расстрельного Гумилёва, в которой пижонили все главные жулики русской литературы. Мне понравилась история Димы Янкова про бывшее длиннополое пальто покойного поэта Фета. Старомодное, с вытертым воротником. Похоже на бронзовую шинель Пушкина на памятнике. В пальто Фета последние годы ходил философ Владимир Соловьёв. Он всё раздавал уличным нищим. Вроде и это пальто отдал какому-то бедному студенту. В чьей же шубе уехал я к родителям? Вопрос подразумевал, что, вполне возможно, я ехал в Мнёвники в шубе сексота НКВД.

«Эту еврейскую шубу Виктор Иоэльс хотел выменять на медный таз. Павел, знаешь, кого мы встретили у старьёвщика на Тишинке? Кольку Сутыгина! Кула-Курта».

«Иди, воруй, пока трамваи ходят! Что он там делает?» спросил Улитин.

«Ну как, грузит барахло. Старьё-берём!»

«Может быть, он скупит содержание твоего дивана с моими текстами?»

«Он продаёт мебель и бронзу. Твои тексты пока ещё не выбиты на медных скрижалях. Сегодня из дивана выпал твой текст, сшитый белыми нитками. Спичка, зажжённая на ветру».

«Гипноз — это великая вещь. Колька Сутыгин учил нас в ЛТПБ, как в палате прятать спички от медсестры. До этого каждый прятал спички кто как мог: под матрасом, в щелях стены. Курили под одеялом. Но Колька сказал, что согласно Шерлоку Холмсу, there is nothing more deceptive than an obvious fact».

«Кулакурта не говорил по-английски», перебил его Асаркан, улыбаясь.

«Я процитировал Шерлока Холмса. Но Колька Сутыгин имел в виду то же самое: ничто так не обманчиво, как очевидный факт. Никто не замечает вещей, лежащих на самом видном месте. Он нас этой идеей загипнотизировал. Собрал все наши спички, положил в коробок, а коробок оставил посреди стола в центре палаты. Входит сестра. Оглядела палату. Увидела на самом видном месте — посреди стола — спичечный коробок. Положила в карман халата и вышла. Мы остались без спичек».

«Это был мой психологический эксперимент со спичками, моя идея, а не Кольки Сутыгина».

«Будем считать, что во всём виноват Шерлок Холмс».

Асаркан в этот момент стоял у полки с коробками магнитофонных лент. «Я в прошлый раз оставил запись с „Оливером!“ здесь на полке на самом видном месте. Где она?» спросил он. Яник указал на самое очевидное место — магнитофон рядом с полкой. На магнитофоне бобина с записью мюзикла уже стояла наготове — оставалось нажать кнопку. Асаркан взмахнул по-режиссёрски рукой с сигаретой, и Ян нажал красную кнопку. Что я могу сказать? Это был фантастический конферанс, пересказ спектакля по-русски, который мы слышим на английском в перезаписи пластинки на самиздатскую магнитофонную плёнку. Это был целый спектакль интуитивного перевода — английского Асаркан практически не знал. В руках у Улитина был английский буклет — программка к «Оливеру!», толстая книжечка с рекламными страницами, — подарок Асаркану из журнала «Театр». Улитин листал этот буклет в поисках ответа на загадку переводческого таланта Асаркана. Это был невероятно быстрый прогон: такое впечатление, что про некоторые эпизоды мюзикла у Асаркана был заранее придуманный комментарий, а про другие он или не мог сказать ничего любопытного, или же он не очень представлял себе, что происходит на сцене. Улитин комментировал комментарий Асаркана. С улыбкой:

«Спрашивается, откуда он знает всё, что там происходит, чуть ли не с бытовыми подробностями?» И действительно: мы знаем, что Асаркан может написать рецензию, не ходя на спектакль. Но откуда все эти детали — как кто одет, сюртук-лапсердак, шарф? Как же Асаркан догадался, что происходит на сцене? Я слушал его в полном восторге. В такие моменты Асаркан становился похож на Фейгина и, я подозреваю, сам культивировал эту иллюзию: ему нравился культ товарищества и взаимопомощи в мире карманных воришек и плагиаторов. Его пересказ чужого спектакля, как оказалось, более или менее соответствуют театральной постановке, которую я в конце концов увидел в Лондоне. А там сцена повторяла иллюстрации в оригинальном издании. Иллюстрации Крукшенка и были разгадкой.

«Мне не приходило в голову взглянуть на иллюстрации», сказал Улитин. Асаркан или прямо пересказывал карикатуры Крукшенка, его постоянного иллюстратора, или присочинял происходящее в том же духе. Собственно, он в этом смысле следовал логике самого Крукшенка. Тот утверждал, что это он выдумал, как выглядит тот или иной герой «Оливера Твиста» до того, как Диккенс этого персонажа придумал. Крукшенк говорил, что в иллюстрациях изображал детали, которые Диккенс присвоил себе. Кто этому поверит, зная разницу в темпераментах автора и его иллюстратора? И действительно, полвека спустя, изучая биографию Диккенса, я узнал, что больше всего его раздражала в Крукшенке трезвость: Крукшенк стал тем, кого по-английски называют титотлер (tea-total-er — то есть, пьющим тотально только чай), то есть демонстративно непьющим. А у Диккенса сцены пьянства чуть ли в каждой главе, не говоря уже о персонажах-алкоголиках: один был настолько проспиртован, что воспламенился, закуривая сигару. Короче, Крукшенк с Диккенсом не сошлись характерами. Иллюстратор подал на автора в суд за плагиат.

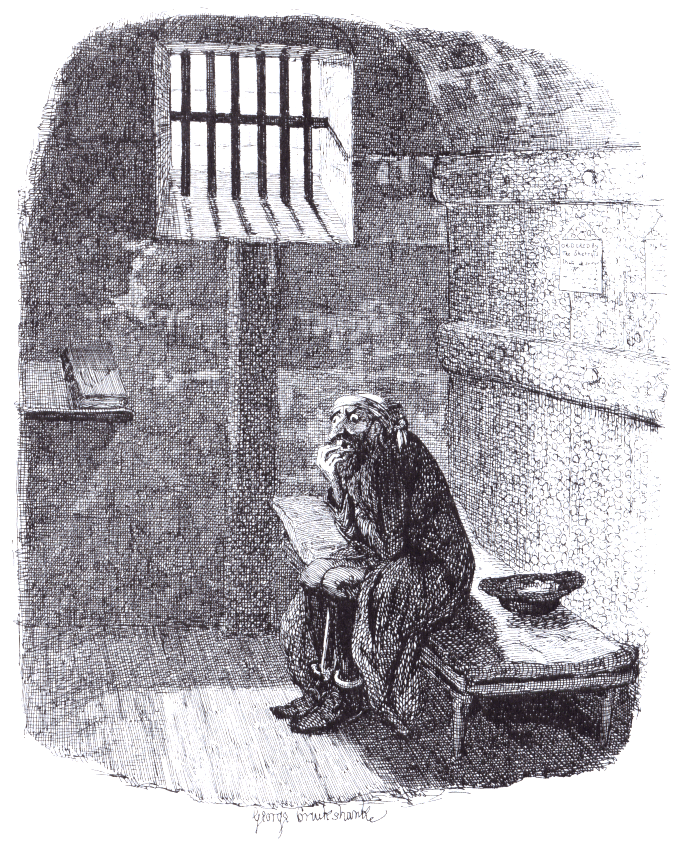

«Что первоначально: визуальный образ или его вербальное осмысление? — спросил Дима Янков. — На этот вопрос пытался ответить Витгенштейн. Помните парадокс кролика как утки и наоборот? Kaninchen und Ente?» повторил он вопрос по-немецки. Вопрос остался неотвеченным, поскольку Асаркан, верхом на кролике или утке, добрался до ключевой сцены, когда Фейгин подводит итоги своей жизни. Reviewing the situation. У Лайонела Барта, в пересказе Асаркана, старый смешной еврей Фейгин перебирает все возможные версии своего гипотетического будущего: с одной стороны, с другой стороны, жениться или нет, обуржуазиться или остаться вором и бродягой? Всем зрителям ясно, что эти планы Фейгина на будущее — полная белиберда, что решить ничего нельзя — землетрясения нашей жизни непредсказуемы, а Фейгин неисправим. В мюзикле Фейгин — особенно в пересказе Асаркана — обаятельный жулик, проныра, манипулятор и шармёр. Я слушал заворожённый, но помнил при этом, что у Диккенса последняя ночь Фейгина — кошмар, конвульсии страха, полубред замутнённого сознания, предсмертного отчаяния. Я помню картинку Крукшенка в книге — последние часы Фейгина в камере висельника. Это жуткая картинка. Старый еврей подносит дрожащие руки к своему ужасному лицу, искажённому судорогой страха. Это хитрый расчётливый безжалостный злодей, грязный, патлатый с огромным носом и отвисшей губой. Жид, короче, воплощение зла. Из-за такого Фейгина прогрессивно-либеральная общественность викторианской Англии обвинила Диккенса в антисемитизме.

Иллюстрация Крукшенка к «Оливеру Твисту», Fagin in the condemned Cell

«Но если Диккенс подражал карикатурам Крукшенка, логично в таком случае обвинять в антисемитизме именно Крукшенка — из-за его портрета Фейгина?» спросил Дима Янков.

«Любопытно, что советская власть обвиняет в антисемитизме Синявского с той же логикой, что и либеральная публика обвиняла Диккенса,— сказал Айхенвальд. — У Синявского в романе есть персонаж Рабинович, „вёрткий, как все евреи“ — говорит про него герой романа. Но я отражаю действительность, говорит Синявский в свою защиту, такие люди в нашем обществе есть. Это не я, мол, а мой герой с антисемитским уклоном».

И действительно, Диккенс говорил в своё оправдание то же самое. Поразительно, насколько подробно нам известна жизнь романиста викторианской Англии и как мало мы знаем о нашем современнике и общем друге Андрее Синявском. Потому что причины событий в прошлом создаются лишь в будущем. Мы ничего не знаем о Рабиновиче, вертлявом, как все евреи, у Синявского, но мы знаем, что Диккенс не выдумал Фейгина, он его списал с натуры. Речь идёт о суде над торговцем ворованным барахлом: карманными часами, шёлковыми платками, кошельками. Его подручными была банда мальчишек-подростков. И выглядел этот шаромыжник, как старый грязный еврей Фейгин. Но все эти аргументы не спасли Диккенса, который был в таком ужасе от обвинений в юдофобстве, что с половины романа перестал называть Фейгина евреем. А в своем новом романе «Наш общий друг» придумал идеального героя: еврей Mr Riah — Райя, которому злые персонажи романа навязали фиктивную роль ростовщика, а он, в действительности, благороднейшее существо, защитник униженных и оскорблённых, такой анти-Шейлок.

«Я думал, ты мне пришлешь легендарный монолог этого мистера Райя о юдофобстве», сказал Улитин. Но Асаркан не озабочен еврейским вопросом, если только речь не идет о еврее Фейгине. Никто пока ещё не переделал «Нашего общего друга» в мюзикл, поэтому Асаркана монологи мистера Райя не интересуют. «Вместо этого ты зачем-то прислал мне цитаты про разложение и падение Русской империи!»

Улитин произвёл на свет — из своих записных книжек — открытку Асаркана. Коллажная открытка пошла по кругу. Я только помню, что там были вклеены буквально куски из печатных пожелтевших страниц книги.

«Я вижу на разрезках твоих страниц следы библиотечных штампов, — сказал Улитин, уже без улыбки. — Ты что, разрезаешь библиотечную книгу? Ещё одна ассоциация. Или инсинуация? Когда я шёл, уже хромая, в американское посольство, у меня в авоське, кроме коньков, лежал ещё Леонид Леонов из Некрасовской библиотеки. Вместе с Леонидом Леоновым меня и забрали на Лубянку. Книгу я вернул, между прочим, обратно уже через четыре года, после того, как выпустили из ЛТПБ — Люблю Тебя Просто Безумно! Я пошёл в Некрасовскую библиотеку возвращать прочитанную книгу. Меня встретила та же старушка-библиотекарша: страшно была недовольна. Посмотрела на просроченную дату возврата и сказала: если будете так неаккуратно пользоваться библиотечным фондом, мы лишим вас права брать книги на дом. А ты из библиотечных романов клеишь свои почтовые открытки».

«Я нашёл растрёпанный том Диккенса, явно украденный из библиотеки, у старьёвщика Морено на Тишинском рынке именно с этой целью — чтобы делать из него тебе открытки. Не из старьёвщика Морено, а из Диккенса».

«Морено? — переспросил Дима Янков. — Интересная фамилия. „Морейну“ на иврите означает „наш учитель“».

«Так он, наверное, еврей?».

«Почему обязательно еврей? Может быть, татарин», сказал Асаркан.

«Зависит от того, кого считать татарами».

«Были и хазары — тюрки. Принявшие иудаизм», сказал Ян.

«И крымские караимы. Караимы признают Пятикнижее, но отрицают Талмуд», сказал Дима Янков.

«Ты, короче, разрезаешь ножницами „Нашего Общего Друга“?» спросил Улитин.

«Эту книгу не надо разрезать. Она сама распадалась».

«Как Русская империя?»

«Какая империя?»

«Та, что склеена в твоей собственной открытке». И Улитин стал зачитывать выклейку на разных сторонах открытки Асаркана. Это была длинная цитата: «Я её купил на распродаже, — сказал мистер Боффин. — Восемь томов, красные с золотом. В каждом томе алая лента, чтоб закладывать место, на котором остановишься. Вы знаете эту книжку? — А как она называется, сэр? — осведомился Сайлас. — Я думал, может, вы и так эту книгу знаете, — несколько разочаровавшись, сказал мистер Боффин. — Она называется „Упадок… и… разрушение русской империи“. — Кажется, вы сказали: Русской империи, сэр? — Она и есть русская, правильно, Вегг? — Нет, сэр, римская. Римская!»

Звучит загадочно. «Зачем ты прислал мне эти вырванные страницы?» спрашивал Улитин. Этот диккенсовский мистер Вегг из романа «Наш общий друг» отчасти напомнил мне Асаркана. У мистера Вегга на углу двух улиц прилавок с текстами куплетов и гимнов, и он за деньги их исполняет для безграмотных похожих, поскольку сам он умеет читать, а они, как мистер Боффин, читать не умеют. Мистер Вегг — менестрель для уличных прохожих. Улитин помахал открыткой Асаркана — в качестве наглядного доказательства путанницы между Русской и Римской империями в тексте у Диккенса по-русски. Мистер Боффин в романе — человек простой, он едва способен прочесть заголовки книг. Но всё-таки как можно спутать Римскую империю с Русской в заголовке?

И с чего вообще эта путаница с Русской империей пришла в голову Диккенсу? При чём тут вообще Россия? Ответ прозвучал из уст всезнающей Юдифь Матвеевны. Она, по собственным словам, не специалист в истории викторианской Англии, но всем известно, что центральное место в романе Диккенса занимает гигантская куча мусора, которую унаследовал мистер Боффин. Эта куча размером в многоэтажный дом состоит из золы и пепла, которые собирали за столетие трубочисты. В этой куче вместе с мусором оказались запрятаны бутылки с разными версиями завещания — от их находок меняются судьбы героев. Наследники сражаются за владение этой кучей. Дело в том, что эта мусорная гора стоит несусветных денег, потому что спрессованная зола и пепел необходимы были для производства кирпичей. Диккенс знал об этом, потому что многоэтажную кучу золы и пепла после победы России над Наполеоном скупило за десятки миллионов фунтов стерлингов российское правительство — для перестройки сожжённой Москвы! Вот откуда у Диккенса возникла путаница с Русской империей.

Кто бы мог подумать, что я буду жить в том же лондонском районе, где и была эта российская куча золы и пепла (рядом с вокзалом Кингс-Кросс)! Но в тот вечер у Яна на воскресеньях для меня все эти диалоги были продолжением темы мусорных куч и архивных завалов в моей жизни — от Андрюши Пашенкова со старыми резиновыми шинами в Кандалакше до лавки старьёвщика Морено на Тишинке: все эти мотивы неразберихи в семейных шкафах и у нас в мозгах всплывают в памяти из-за дивана Асаркана, откуда периодически вываливались литературные шедевры, вроде четырёх страничек Улитина о гипнозе. Сколько лет эти рукописи валялись спрессованные в диване? Асаркан сваливал туда всё подряд. При этом окно держалось открытым в любую погоду, когда Асаркан выходил из дома («Если окно открыто, значит, меня нет дома»). В комнату из распахнутого окна залетали брызги дождя, снег, периодически эту влагу подмораживало. Пачки рукописей спрессовывало и склеивало друг с другом. Завалы диссидентской прозы и стихов наших общих друзей превращались, как из диккенсовской кучи, в кирпичи. Сколько бараков для рабочих, сколько свинарников для колхозников можно было построить из всей этой неофициальной литературы!

Яник рассказывал, как во время обыска, гебисты разгребали завалы итальянских газет и залежи рукописей в диване. Периодически, Асаркан замечал какую-то бумажку и радостно провозглашал: вот это да, я искал этот листок много лет, и вы его как раз для меня нашли! В пиранделлизме Асаркана гебисты были приглашены разбирать его архивы. Как уже было сказано, гебисты искали рукопись Улитина «Анти-Aсаркан» — из-за ареста Кима Хадеева в Минске, где у него нашли экземпляр (не еврейской шубы Михоэлса, а «Анти-Асаркана»), но Асаркан сказал, что рукопись с таким названием глупо искать у него самого. Асаркану вообще было наплевать на этот обыск; главное, чтобы гебистам не попали в руки интимные письма к нему Оли Карповой, близкой подруги Вадика Паперного. (У него с Олей начинался роман, прокомментировала ты, чтобы я знал, о какого рода письмах шла речь. Я понял намёк.) Эти письма разорвал и спустил в сортир Яник, пока гебисты стучали в дверь. Интересно, поступил бы он точно так же с письмами Кафки его невесте Милене? Кафка завещал своему другу Максу Броду сжечь все свои рукописи. Он этому указанию не последовал. И правильно сделал. А Гоголь знал, что друзьям доверять нельзя, и сам занялся самосожжением. Все смотрели, как Яник ворошит дрова кочергой в печке. Рукописи горят, как поленья — их надо ворошить.

О том, что Асаркану следует ожидать обыска, предупредила Яника Юдя, она узнала, что пока Асаркан был в Ленинграде, обыск произошёл у Улитина. Улитин и Юдя были в те годы близки. Для Улитина этот обыск был катастрофой, как в своё время попытки прорыва в американское посольство — исчезли рукописи из авоськи. Все сюжеты и психологические мотивировки в его прозе исчезли с обыском 1962 года. Сюжетная проза Улитина исчезла в подвалах КГБ — ему осталось склеивать в абстрактные тексты архивные отрывки и мемуарные обрывки, смешанные в коллаже с репликами друзей за соседним столиком в кафе и с актуальными цитатами из иностранной литературы. Всё должно быть случайно. Эти вербальные коллажи, «абстрактная проза», порождали новые реплики и новые уклейки, склейки и выклейки. Изысканный труп.

Я хочу тебе сказать, что все эти комментарии о прозе Улитина и подробный отчёт об обыске я получил от Яна Кагана уже много лет спустя в его письмах из Калифорнии, где он работал в исследовательском геодезическом центре Лос-Анджелесского университета. Сколько лет пролетело? Он уже писал по-английски — так было проще, не у всех тогда на компьютерах был русский шрифт. Я посетил его в Лос-Анджелесе. Это было уже лет двадцать спустя после отъезда из России. Властелин Времени, Time Lord Ян Каган не изменился. Его ТАРДИС был не избушкой в Измайлово, а лабораторией в университете Лос-Анджелеса. Он привёл меня туда, и я узнал комнату с магнитофонами и наушниками. В Москве Ян понимал, что вокруг шло строительство крупноблочных хрущоб и его избушке на курьих ножках с небоскрёбами старых магнитофонов и полками с бобинами, где были записаны подземные и подводные шумы Тихого океана, осталось недолго жить. Теперь он слушал всё те же шумы Тихого океана с угрозой землетрясения, но на противоположном от Владивостока берегу. Это была другая планета, хотя наш Доктор Кто был в том же берете. Дом был тоже одноэтажный, как в Измайлово, но это был многокомнатный калифорнийский комфорт, бунгало с цветущей бугенвиллией на ступенчатом своде в стороне от Малхолланд-драйв с видом на долину с Лос-Анджелесом в свете заходящего солнца. В эту новую версию машины времени Доктора Кто меня с женой довёз Вадик Паперный. До этого он объездил с нами весь Лос-Анджелес. Вадик, как оказалось, гениальный экскурсовод, потратил с нами кучу времени, показав то, что мало кому было известно: от нового (тогда) сюрреалистического шедевра архитектора Франка Гери до фрески в лобби гигантского банковского небоскрёба — сейчас Башня 777 — где Алик Меламид с Виталиком Комаром расписали стену тремя летящими крылатыми ангелами. Это были ангелы в Городе Ангелов. Я помню, что один из ангелов летел с гитарой, другой — с открытой книгой. Три ангела символизировали прошлое, настоящее и будущее.

В Москве Ян лишь помогал политическими активистам, но сам не подписал, насколько я помню, ни одного письма протеста. Диссидентом он стал в Америке: написал сенсационную статью, где доказывалось, что землетрясение предсказать невозможно. Это открытие не порадовало его американских коллег, специалистов по землетрясениям — если учёный не может предсказать катастрофу, чего давать ему субсидии и финансировать его предсказания? Предсказать хаос теоретически невозможно, отвечал Ян Каган, но можно предупредить о наступающей катастрофе. Все облегченно вздохнули. Из университета Яна не уволили. Мы сидели в кондиционированном доме перед огромным камином, в окно заглядывали сосны. Я помню, как обсуждал с Вячеславом (Кoмой) Ивановым удивительную способность Александра Моисеевича (Саши) Пятигорского, нашего общего друга-философа в Лондоне, уходить от темы разговора и уклоняться от окончательных ответов. Я выстраивал параллели с разговорным темпераментом Асаркана в нашем межгалактическом перемещении — из Измайлово в Лос-Анджелес, город летающих ангелов. Сюда, наверное, и стремился Улитин, когда пытался пройти в американское посольство с авоськой рукописей. Улитин так и не долетел в Америку. Он видел Америку, летая во сне в ленинградской психбольнице. А мог бы сидеть с нами, обсуждая с Яником и с Комой Ивановым закат и распад Советской империи. Я вспоминал разговоры в измайловской избушке:

«По-русски путаницу между Римской империю с Российской в заголовке книги трудно себе представить», сказал Улитин, вертя в руках открытку Асаркана. A по-английски, сказал он, полуграмотному человеку не так же трудно прочесть слово Roman как Russian, если набрано курсивом. Но кто же возьмётся эту путаницу переводить? «Шерлок Холмс предположил бы, что мистер Боффин явно страдал ещё и близорукостью. Вот и вся загадка».

«„Литературный человек с деревянной ногой — и всё печатное перед ним открыто“, как сказал мистер Боффин про мистера Вегга, — процитировал Диккенса из своей открытки Асаркан. — „Какую бы печатную страницу ему бы мне ни показали, он с ней расправится в два счёта, лишь бы печать была английская“».

«Это ты про меня?» сказал Улитин.

«Ты же по английски говоришь?»

«Но у меня нет деревянной ноги».

«Это у меня в коллаже возникло, наверное, по ассоциации: ты же хромаешь».

«Я хромаю, как Иаков: я боролся с ангелом ГБ».

«Это мы сами знаем. Но мы не знали, как Римская империя превратилась в Российскую под пером бездарных переводчиков», заключил Асаркан. В тот вечер в Измайлово я чувствовал, что моя диккенсовская Англия в этом разговоре превращается в искажённую Россию. Стали увлеченно говорить о трагической судьбе бездарных переводчиков.

«Евгений Ланн был не совсем бездарный, — сказал Айхенвальд, осторожно, но уверенно противореча Асаркану. — Он был типичный советский литературовед той эпохи. Не мог расстаться с идеей верности большевистской революции и в результате превратил Диккенса в борца за права британского пролетариата. Но Ланн протаскивал и чуждые нам идеи, когда позволялось», просвещал нас Айхенвальд.

Ланн сочинил книгу — целый том — под названием «Литературная мистификация». Их с женой совместное самоубийство и было похоже на зловещую мистификацию. У него был роман с Цветаевой. Точнее, у Цветаевой был роман с Ланном. Это заведомо осложняло супружеские отношения. Были процитированы строки из Цветаевой, посвящённые Ланну. «Чувствую боком милый остов Вашего тела, такого пронзительного сквозь толщу всех плэдов и шуб!» И её стихи, вдохновлённые Ланном, — «Разговор с гением». Там такие слова: «Я серафим твой, лёгкое бремя. Ты поцелуй меня нежно в темя и отпусти во тьму… И обещаю: не будет биться в окна твои — золотая птица!» Но это было в двадцатые годы. У Цветаевой была впереди эмиграция, возвращение в Россию из-за предательства Эфрона, петля в Елабуге; а Ланн продолжал печатать советские книги про Диккенса и Конрада. Что там происходило — трудно сказать. Ланн утверждал, что смертельно болен. А его жена Александра Кривцова, возможно, и не без его влияния, поверила, что умирает от рака. Они решили вдвоём принять смертельную дозу морфия. Кривцова скончалась. При вскрытии у неё никакого рака не обнаружили, а Ланн уцелел просто потому, что он был морфинистом всю жизнь, поэтому доза морфия оказалась недостаточной. То есть он отравил свою жену, в чём и покаялся. Его должны были судить за убийство, но он довольно быстро сам скончался в Склифосовского.

Об всём этом я уже слышал от Асаркана в связи с переводами Диккенса. Фигура Ланна становилась легендарной в моих глазах не только из-за этой трагической истории, какой-то сталинской по своей атмосфере. Юра Айхенвальд добавил, что после истории с Кривцовой и Ланном, в советском языке утвердился языковой оборот «выход по Ланну». Это такое клише разговорное, которое употребляли в писательских кругах, говоря об угрозе самоубийства — советский эвфемизм. Но в тот вечер «выход по Ланну» надо понимать буквально. Потому что Юдифь Матвеевна встала с дивана, надела шубу и демонстративно покинула помещение.

«Это ты вовремя рассказал», сказал Асаркан Айхенвальду, когда дверь захлопнулась за Юдифью Матвеевной.

Что случилось? Ну как — что случилось! Ты удивилась моей слепоте. Ты понимаешь, что говорил Айхенвальд про Цветаеву и Ланна? Для Цветаевой это был безнадёжный фатальный роман. У серафима, между прочим, шесть крыльев, а у ангела только два. Но ангелы летают, а серафимы пылают. Мы же летаем без крыльев и пылаем во сне. Цветаева готова была посвятить всю свою жизнь ему, а Ланн был занят разными другими делами и жёнами, Диккенсом и историей литературных мистификаций. Понимаешь? Неужели ты не видел, как Юдифь Матвеевна весь вечер смотрела на Улитина? Догадываешься? Нет, в тот момент я не догадывался.

Это удивительная форма общения. Никто не слова не сказал о своих эмоциях. Разговор шёл как будто о литературе. Но надо было все литературные реплики воспринимать как шифровки — закодированных эмоций. И обращать внимание на то, кто и как на кого посмотрел. Третий век играет музыка. Затянулся наш роман. Ну давайте ж успокоимся? Разойдёмся по домам?

Дверь захлопнулась. Все притихли. Стали прощаться. Перед уходом Дима Янков вспомнил, что не вернул Асаркану книгу — «Фальшивомонетчиков». Асаркан сказал, улыбнувшись: «Как-нибудь в следующий раз. Эту книгу надо прочесть Зинику. Ему понравится идея романа в романе. Автор общается с реальными людьми, и они с их разговорами параллельно становятся персонажами романа, который он пишет».

«Своеобразный пиранделлизм?» улыбнулся Дима Янков. «Может быть, Зиник подготовит для моего философского кружка доклад о влиянии Шопенгауэра на Пиранделло?» Я, естественно, с готовностью согласился — в надежде, что идея со временем испарится.

Вся компания с Асарканом двинулась к метро, но ты двинулась провожать Улитина. Я тоже присоединился, возможно, некстати. Мы с тобой дошли до перекрёстка с Улитиным в ожидании такси. «В этой жизни никогда не знаешь, какая машина подберёт тебя на углу. Такси? Скорая помощь? Или чёрная „Волга“ с двумя товарищами?». У ворот американского посольства? — уточнил я с асаркановской осведомлённостью и упомянул авоську с коньками. Улитин сказал: «Ну вот, вы уже всё знаете!» Нет, сказал я, не всё: Асаркан рассказал нам только начало. Улитин сказал: «Всё начинается с Асаркана. И конца этому не видно».

Самые сюжетные истории, как я потом понял, рассказывались Улитиным на ходу, когда все уже поднимались из-за стола, или стояли перед дверью, или в ожидании такси, которое должно было вот-вот появиться, как чёрный лимузин КГБ, чтобы подхватить Улитина перед воротами посольства. «Может быть, милиционеру не понравился мой оксбриджский акцент — их ведь учат говорить с американским выговором. Sprechen sie Deutsch? Я повторил свою просьбу свидания с послом по-немецки. Милиционер взглянул на мою авоську с коньками и набрал особый номер по вертушке». Из соседнего с «Националем» подъезда, где в ту эпоху размещалось местное подразделение ГБ, за Улитиным явились два жирных мальчика. Его посадили в чёрную машину и повезли на Лубянку. Парни-гебисты увлечённо обсуждали успешный арест важного агента иностранной разведки. Прозвучала фраза: «Жирного карася поймали!» Тут Улитин не смог удержаться от улыбки. Эту улыбку тут же заметили. Эта улыбка означала многое. Она означала, что человек понимает. Понимает по-русски. А иностранцем просто притворяется. Тут Улитина и избили. Прямо в машине. Как только у него в тексте упоминается сочинение Аксакова «Записки об уженье рыбы», имеется в виду та самая роковая поездка в направлении Лубянки. И тем не менее магический эффект иностранного языка — человек говорит по-басурмански — продолжал действовать и на Лубянке. Даже когда его привели в отделение и предложили заполнить анкету, Улитин продолжал делать вид, что не понимает по-русски. Заполнил анкету по-английски.

«У них там такая гигантская бюрократическая машина, каталог с именами агентов длинней, чем в библиотеке иностранной литературы, всё перепутано, в один присест никаких фактов выудить невозможно. А вдруг я — двойной агент с секретным кодом или паролем?» Чиновникам ГБ понадобилась чуть ли не неделя на выяснение личности Улитина, человека с двойным дном и инвалидной палочкой. До этого обращались с ним вполне прилично и вполне прилично кормили. Выяснив его истинную личину, его избили по-настоящему. Или нет, я, возможно, ошибаюсь, его «избили по-настоящему» после первого серьёзного допроса.

Я ожидал продолжения, но подъехало наше такси, а в такси лучше на эти темы не распространяться. «Ну вот, подъезжает лимузин и на этом все рассказы кончаются», сказал он, залезая в машину. «Направляешься в американское посольство, а попадаешь в ленинградскую психбольницу».

«Так вам куда, в американское посольство или психбольницу?» спросил таксист. Трудно сказать, спрашивает ли он в шутку или всерьёз.

«Только не на Лубянку», сказал Улитин. Он дал свой адрес на Остоженке. За окном машины мимо нас в обратном направлении проносились высокие обнажённые деревья, те же, но подсвеченные фонарями с другой стороны. Меня подмывало рассказать Улитину о том, как мы кружили на Арбате на лимузине Тайца вокруг иностранного посольства, пока из будки не высунулся милиционер. Я ощущал в этом нашем поступке своего рода вызов властям, бунт против системы, диссидентский жест. Ещё неизвестно, чем для нас эта история закончится. Я воображал, как на очередном заседании Конгрегации я буду излагать ситуайенам историю, как Улитин пытался прорваться с авоськой в американское посольство. Мне казалось, между этими историями существует глубинная связь. Мне уже казалось, что монтировать в разговоре такие параллельные смыслы и сюжеты — это и есть великое искусство, высококлассное, изысканный труп. Но я промолчал. Я уже сам подражал голосу Улитина — особенно в паузах. Он меня гипнотизировал. Мы подъезжали к его дому в Савельевском переулке. Выходя из такси, Улитин сунул мне по-шпионски машинописный листок, сложенных вдвое.

«Мы продолжим наш урок английского. Когда приедете домой, вы запишите мой рассказ». Я стал отрицать. Но вот я приехал домой и записываю то, что запомнил. На обратном пути к тебе домой в Черёмушки мы обсуждали сцену с уходом Юдифи Матвеевны. Ты говорила про её роман с Улитиным, его женитьбу на другой. Самоубийственные состояния участников. Всё это было очень давно, задолго до нашей эпохи, сказала ты. Звучало это как сеть интриг и опасных связей. Но я воспринимал паутину отношений как удивительный таинственный сюжетный, плотно спутанный клубок. У меня было ощущение, что я сам становлюсь частью романа. Мне было совершенно всё равно, кто чей любовник в эротическом смысле, но меня завораживал сам рисунок загадочных связей. Я понял, что записывая все эти обрывки разговоров из вырванных страниц ещё ненаписанного романа, я и взял на себя и роль менестреля с чужим репертуаром, и роль барда, воспевающего своего героя, ещё не ставшего божеством. Я стал в уме монтировать запомнившийся разговорные отрывки. А потом сел за пишущую машинку и стал распечатывать эту фиктивную стенограмму.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Вот что я получил от Улитина и вывез во внутреннем кармане из измайловской избушки в то воскресенье.

Цитата из монолога мистера Райя (Чарльз Диккенс, «Наш общий друг»):

Men say, “This is a bad Greek, but there are good Greeks. This is a bad Turk, but there are good Turks.” Not so with the Jews. Men find the bad among us easily enough — among what peoples are the bad not easily found? — but they take the worst of us as samples of the best; they take the lowest of us as presentations of the highest; and they say “All Jews are alike.” (Charles Dickens: Our Mutual Friend, p. 726, OUP)

Складка из твёрдой бумаги с записями разными почерками и врезкой с фотографией самого Улитина:

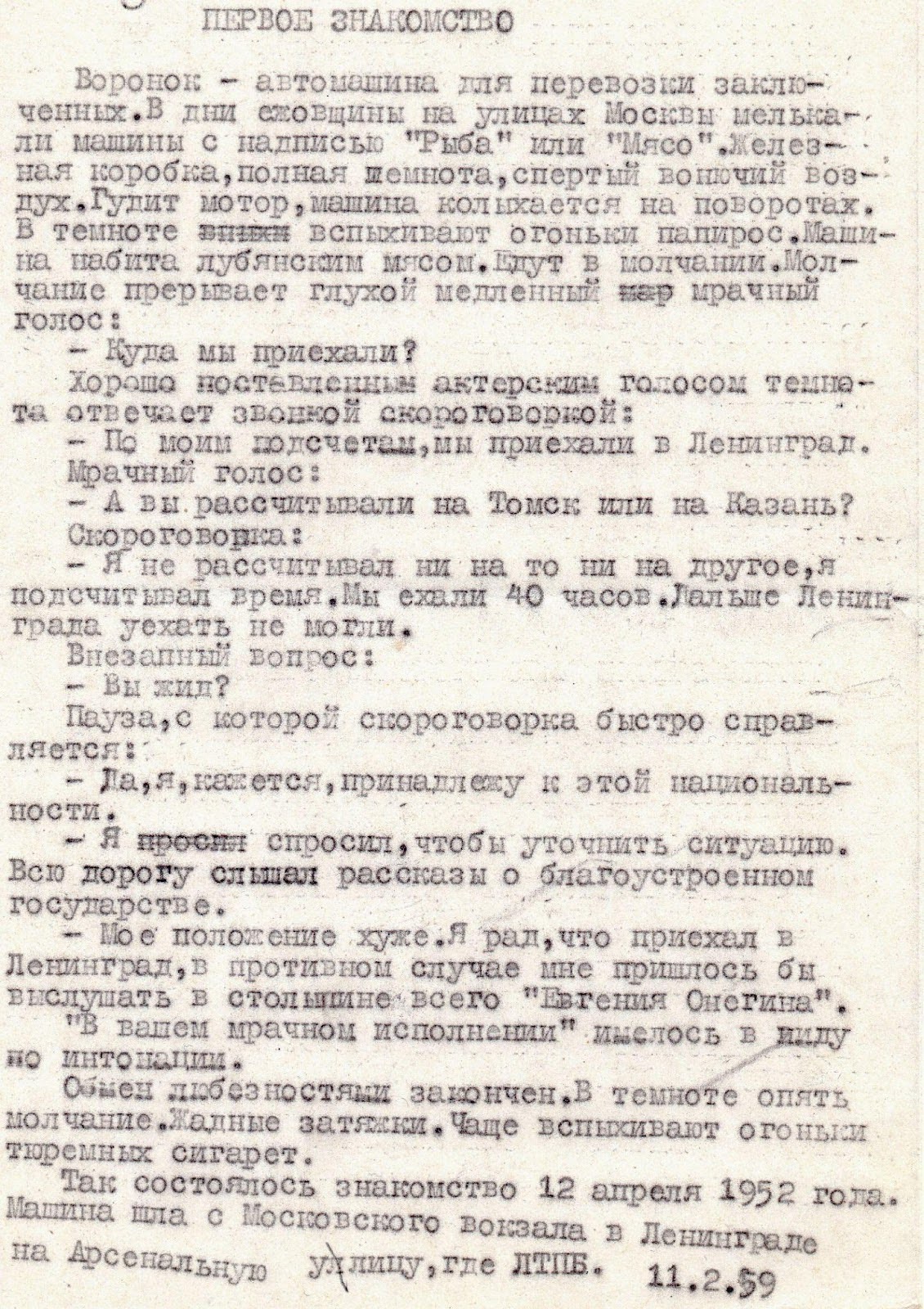

Павел Улитин, «Первое знакомство» (1959). Уцелевшая после обыска 1962 года четвёртая копия третьей главы романа «Шут без короля, или Анти-Асаркан»:

А на следующий день пришла записка-открытка от Асаркана:

Улитин называет «воскресенья» у Яна Кагана «измайловским зверинцем». Потому что в Измайлово у Алексея Михайловича держали зверинец. В зверинце содержались львы, тигры, рыси и барсы, утки и зайцы, которых держали для царской охоты. Невест поселяли в измайловском кремле, где была оборудована специальная комната, куда по одной приглашались претендентки. Они входили в пустую комнату, не зная, что за ними подглядывают. Так выясняли, как будущая невеста ведёт себя, её нрав.