«У нас тут митинг гласности молчанием», сообщил нам человек в длинном чёрном пальто с белым шарфом. «Это Улитин», сказал мне Асаркан на повороте к газетному киоску. Павел Павлович Улитин стоял, прислонившись к стене «Известий», лицом в сторону памятника Пушкина, опираясь на палочку хромающего человека. Рядом с ним я увидел несколько лиц разных возрастов. Всякий раз, когда я вижу незнакомые лица на расстоянии, в одной куче, я вспоминаю слово «кодла». В детстве (я родился в Марьиной роще) драки вокруг колонн Театра Красной армии — эти колонны шли по периметру здания в форме пятиконечной звезды — были как партизанские вылазки. Ты идёшь под знаменем — красный командир. Мы, с улицы Октябрьской, дрались с улицей Достоевского. Голова обвязана, кровь на твоей совести. Улитин был в берете, Асаркан в ушанке.

Я пытался понять разницу, различить приметы. И лица, которые я увидел, не имели никакого отношения к слову «кодла». Тут было нечто совершенно иное. Они напоминали группу иностранных туристов у дверей отеля, не понимающих, куда двигаться без экскурсовода. Они скучились — вместе и одновременно по отдельности. Все действительно молчали. Можно было подумать, что молчание было демонстративным. Но я бы не назвал это митингом. При упоминании «митинга гласности молчанием» Асаркан усмехнулся. Это была явно какая-то шутка с политическим подтекстом, для меня неведомым. Я притворялся, что всё понимаю: я уже привык делать вид на лекциях по теории множеств.

«Я не участвую в коллективном молчании», сказал Асаркан. «Молчать надо индивидуально».

«Ну да. Ты будешь говорить, а мы будем публично молчать. Индивидуально, но публично. Как Пушкин на пьедестале».

«Я вижу, ты уже, как Пушкин, держишь правую руку за пазухой, под лацканом пальто», сказал Асаркан.

Все взглянули на памятник Пушкину. Чёрный силуэт на фоне зимнего неба. Правая рука — под лацканом сюртука. Или шинели. Или это — офицерская накидка? Бронзовая шинель накинута на плечи. Павел Павлович Улитин действительно стоял в позе Пушкина. Но без шляпы. Только сейчас, разглядывая фото памятника, я вижу, что в другой руке Пушкин держит шляпу. Это, наверное, у него не шляпа, а бронзовый цилиндр в левой руке. Улитин цилиндра не носил. Он был в берете. Или ты считаешь, что в такой морозный день Улитин не мог быть в берете? Но при первой встрече я помню его именно в чёрном берете. Чёрное зимнее пальто — длинное — и белый шарф. Мне показалось, шёлковый шарф. Я сначала даже подумал: может быть, это и есть Иоэльс-шелкограф? Очень хорошо помню шарф. Насчёт берета не ручаюсь. И перчатки. В сочетании со щёточкой усов — персонаж из английского детектива. Я упомянул перчатки, потому что одной рукой он сжимал палочку, а другую руку прятал под лацканом пальто. Как Пушкин.

«Я держу руку под пальто, потому что мне холодно», сказал в ответ Улитин.

«Я же подарил тебе перчатки, которые мне подарил Иоэльс», сказал Асаркан. «Я считал, что я очень удачно от них отделался. Они только мешают жить. Закурить в перчатках невозможно, газету пролистать тоже, чашку эспрессо в руки не возьмёшь. Непонятно зачем вообще нужны перчатки».

«Чтобы согревать руки. Но эти перчатки не греют. Ты хочешь, чтобы я швырнул тебе дуэльную перчатку?» сказал Улитин.

«Что у тебя там за пазухой? У тебя там дуэльный пистолет?» спросил Асаркан.

«Ты хочешь сказать, что ты Д’Антес? И это твой секундант?» спросил в ответ Улитин. Мы встретились с Улитиным взглядами. У него были серые до голубизны глаза с очень чёткими прострелами зрачков. Наконец-то меня заметили.

«Это Зиник», сообщил всем Асаркан.

«У нас уже есть Вадик, Лёник, Яник, Алик», стал перечислять Улитин. Теперь ещё и Зиник?»

«Он же Зиновий Воас», уточнил Асаркан и быстро просветил присутствующих о восходящей звезде городского романса. «Я организую серию домашних концертов Зиновия Воаса. Начнём с дома Айхенвальдов».

«А почему не в „Артистическом“?» сказал Улитин. «Дуэтом с Окуджавой?» Улитин стал, вроде бы, рассказывать, как Асаркан устраивал концерт Булата Окуджавы в кафе «Артистическое». Мне было интересно. Но Асаркан не дал Улитину даже толком начать.

«Концерты в нетрезвом состоянии за столиком в „Артистическом” устраиваешь в наше время только ты. Туда больше никто не ходит». С лица Асаркана вдруг исчезла ироническая усмешка. «Короче, первый концерт будет в доме Айхенвальда. Айхенвальд пока об этом ещё не знает. У них там с Аликом Вольпиным на повестке митинг гласности молчанием. Перформанс Зиновия Воаса будет записан на магнитофон, чтобы потом распространять по всей Москве. Мы ищем магнитофон».

«Я и есть твой магнитофон. Ты говоришь, а я записываю. Мели Емеля, твоя неделя. Прошлую жизнь уже распродали. Мы ждём свежей „Недели”, с новым Асарканом», сказал Улитин.

«Что же никто не встал в очередь в киоск?» И действительно, к газетному киоску, куда на продажу прямо из типографии выносили свежий номер «Недели», уже тянулась длиннющая очередь. И тут появилась ты. В вязанной шапке на лоб с чёлкой. Но глаза сияли.

«Привет. Я тут, сейчас займу место», сказала ты и бросилась к киоску. Все потянулись, как зомби, от угла за тобой. Ты появилась и всё изменилось. Все стали поочерёдно улыбаться. Сразу стало ясно, что словесная дуэль между Асарканом и Улитиным вокруг Пушкина — загадочная для меня — была вроде комического диалога двух эстрадников, клоунов на арене. У Асаркана, Айхенвальда и Улитина за долгие годы общения явно накопилось много счётов, и каждая их встреча была столкновением «заклятых друзей» (как острил Павел Улитин). В твоём присутствии эти вербальные конфликты, в любой момент готовые перерасти в склоку, заканчивались шутливой перебранкой — перебрасыванием иронических реплик: может быть, потому, что каждый перехватывал в этот момент твой взгляд — легендарный взгляд, глаза Лены Шумиловой — и пытался выглядеть в твоих глазах лёгким и остроумным. Эта магия взгляда и полуулыбки поразили меня с первой встречи. Ты перемещалась зигзагами и кругами от одного собеседника к другому, окольцовывая всех и отзываясь на каждую реплику — если не словом, то взглядом, кивком или взмахом руки.

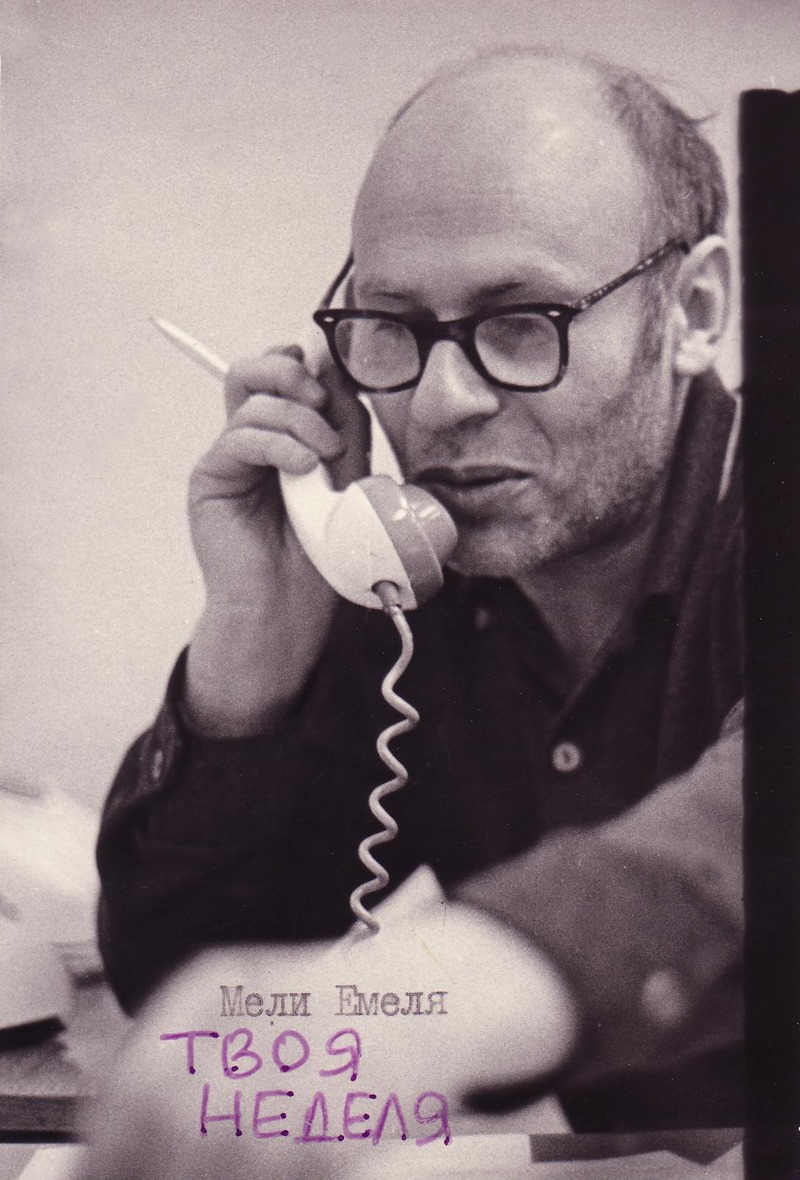

Открытка Александра Асаркана с надписью «Мели Емеля твоя неделя». Снято в редакции «Недели», камера — Александр Авдеенко.

«Лена, привет», улыбнулся Асаркан. Он как-то весь посветлел, ты заметила? «А где наш главный спец по очередям? Ты не знаешь, где Иоэльс?» и, повернувшись ко мне: «Улитин навязывает нам концепцию митинга гласности, но сегодня не День Конституции. Если бы сегодня был День Конституции, мы, в отличие от Есенина-Вольпина и Айхенвальда, праздновали бы не отсутствие гласности, а День зачатия Иоэльса».

«С точки зрения Шопенгауэра, произвольный выбор даты может оказаться наиболее соответствующим истине», сказал жгучий брюнет в очках с железной оправой. Заметив мой явно ошарашенный взгляд, он разъяснил: «Иоэльс, как я понимаю, просто отсчитал девять месяцев со дня своего рождения и получилось пятое декабря, День Конституции».

«Это Ян Каган — специалист по прогнозу землетрясений», сказал Асаркан. «Он считает, что землетрясение предсказать невозможно. Он записывает землетрясения на магнитофон. Это такая гигантская машина — на домашний концерт к Айхенвальдам не донесёшь. А истину как произвол можно будет обсудить у него на воскресеньях в Измайлово».

Я тут же стал отсчитывать в уме мой собственный день зачатия, но запутался в элементарной арифметике: у меня аллергия на числа. Если бы здесь был гениальный алгебраист Андрюша Пашенков, ситуайен Конгрегации, он бы быстро уточнил все даты (это Андрюша на математическом кружке рассказывал нам про металогика, метаматематика, метадиссидента Есенина-Вольпина, но я тогда ничего не понял). Сейчас я был без Конгрегации, наедине с чужой символикой. И слишком много имён отмечали день рождения у меня в голове.

«Где же плод произвольного зачатия?» спросил Улитин. Состояние неопределённого ожидания нарастало. Я тогда ещё не знал, что у Иоэльса был комплекс Годо: он всегда опаздывал, но умел организовать других так, что они всегда вовремя собирались в ожидании его появления. Мы в молчании стали всматриваться в горизонт — то есть в сторону Тверского бульвара. И вот он возник. Я его увидел. Все его увидели. Спутать Виктора Михайловича Иоэльса с кем-либо другим было немыслимо. Коренастый человек с аккуратной чёрной бородкой, в полушубке с меховым воротником, с офицерской выправкой пересекал улицу Горького. Транспорт остановился. Возможно, машины остановились на красный свет, а Иоэльс законно переходил на зелёный по пешеходной дорожке, но ощущение было такое, что свет светофора не имел никакого значения. Иоэльс держал левую руку в римском салюте — как ультиматум полной остановки транспорта. К нам, по переходу рядом с «Известиями», двигался не просто Иоэльс сам по себе. Рукой он прижимал к груди гигантский свёрток, этот шарообразный свёрток доходил ему до подбородка, как будто это не Иоэльс нёс этот свёрток, а гигантский бумажный шар, вроде стратостата, нёс Иоэльса вперёд, готовый взмыть вверх, на другую сторону улицы, к нам.

«Здрасьте», сказал он боевито всем и никому, и без перехода стал разворачивать свёрток, излагая при этом историю его происхождения. Это была довольно запутанная история, такая же запутанная, как узлы бечёвки вокруг раздутого свёртка. В этом отчёте фигурировала покойная тётя подруги Иоэльса по имени Милка, если не ошибаюсь. Милка разбирала барахло, доставшееся ей в наследство от тёти Сары, если не ошибаюсь. Милка выкинула на помойку всё — сломанный диван-кровать, хромые кресла, чемоданы, саквояжи и картонки, набитые старыми тряпками и мусором. В промежутках между перечислением этого барахла, Иоэльс умудрился изложить всю историю семейства тёти Сары, которая была подругой его, Иоэльса, покойной мамы. Тётя Сара, между прочим, была и внучатой племянницей дореволюционной террористки-эсерки Доры Бриллиант. В нескольких рубленых фразах Иоэльс успел прочесть нам лекцию об этой террористке. Дора Бриллиант, по воспоминаниям современников, была женщиной стеснительной. Признавая необходимость политических убийств, объяснил нам Виктор Михайлович Иоэльс, Дора тем не менее боялась их, но перед каждой террористической акцией она просила отвести ей роль бомбометальщицы. В конце концов Дору Бриллиант поймали за производством бомб, арестовали, судили и посадили в Петропавловскую крепость, где она сошла с ума. Интересно, что было бы с ней, сказал Виктор Иоэльс, если бы она родилась на полвека позже и попала бы в Ленинградскую тюремную психбольницу (ЛТПБ) вместе с Асарканом, Улитиным, Айхенвальдом и Есениным-Вольпиным? Асаркан не дал бы ей сойти с ума, хотя Алик Вольпин мог бы довести её до безумия. Когда квартира тёти Сары была практически расчищена, — продолжал Иоэльс, — подруга Милка нашла за батареей конверт. В конверте лежало письмо. В этом письме покойная тётя Сара сообщала дорогой племяннице Милке, что зашила семейные бриллианты в диванную подушку — в правую диванную подушку, если встать лицом к дивану. Этот прогнивший диван Милка свезла на помойку сутки назад. Какое отношение бриллианты имели к судьбе Доры Бриллиант, мы так и не узнали. Наверное, в другой диванной подушке была спрятана бомба. Иоэльс с Милкой бросились на помойку — никаких следов от дивана, естественно, не осталось. И бриллианты в грязи тоже не валялись. От всего наследства осталась медвежья шуба — она висела на вешалке в пустой квартире. Может быть, предположил историк и архивист Лев Смирнов (единственный, кроме меня, кто внимательно слушал Иоэльса), это была шуба Доры Бриллиант? Или министра внутренних дел Плеве, которого Дора Бриллиант пыталась убить?

«Подкладку немножко подъела моль, но в остальном — просто подарок!» сказал Иоэльс и, сорвав последние лоскуты бумажного свёртка, встряхнул в руках гигантскую шубу. «Саша!» сказал Иоэльс. Он держал наготове огромный солоп, как швейцар, перед Асарканом. Это была настоящая зимняя шуба до пола, с тёмным коричневым ворсом, очевидно медвежьим.

«Виктор, ты сошёл с ума», сказал Асаркан. И действительно, трудно было представить себе Асаркана в этом медвежьем тулупе. Это было безумие. Ты сама мне говорила, что Асаркана привыкли видеть в любую погоду в одном пиджаке, с поддетым свитером на случай мороза, разве что голову он берёг всегда: зимой это была огромная меховая шапка надвинута глубоко на лоб, и такая огромная, что кургузый пиджачок казался ещё меньше. Хотелось обнять его, пригреть. А тут гигантский солоп, не подберёшься, меховая громадина, как из фильмов про Заполярье. Не хватало айсбергов и белых медведей.

«Хлебом кормили крестьянки его, парни снабжали махоркой», сказал Улитин. «Вы знаете, что американские евреи после войны прислали в подарок Сталину шубу? В благодарность за победу над нацизмом. Как раз в разгар кампании по борьбе с космополитизмом. Еврейскую шубу отдали охранникам или выбросили на чёрный рынок. Может быть, это и есть та самая шуба?»

«Пусть эту шубу надевает Улитин», сказал Асаркан. «Его зимнее пальто похоже на лапсердак Пушкина, так что шуба будет у него как бронзовая шинель».

«Платьишко всё на мне истёртое, и в гроб мне нечего надеть».

«Мои перчатки у тебя уже есть».

«Уже давно блуждаю мёртвый я. Да только некому отпеть», сказал Улитин.

Я уловил рифму: наверное, старая советская песня. Виктор Иоэльс стоял с шубой на руках, как с гигантским монструозным животным. При этом он растерянно улыбался, не зная, куда с этим предметом деваться. Он как будто предлагал скупить эту шубу с рук. Прохожие обходили нас стороной, несколько напуганные странной картиной.

«Зиник», сказал Виктор Михайлович Иоэльс. «Вы тут у нас самый молодой. Несите!» и он перекинул шубу мне в руки. Оказалось, это был тяжеленный предмет. Но я считал своим почётным долгом нести это бремя всю дорогу — вдруг Асаркан решит её надеть?

«Ещё один оруженосец», сказал Улитин.

«Кому вообще нужна шуба?» продолжал Асаркан, закуривая. «Шуба, в сущности, хороша, по идее, только в знойную погоду. В ней тогда потеешь, и тело таким образом охлаждается. Поэтому узбеки и ходят в жару в ватных халатах. А я могу в любой мороз ходить в пиджаке: тогда тело вырабатывает свой собственный жар. Циркуляция крови обновляет вообще организм. Этим принципом циркуляции крови, между прочим, очень успешно руководствовался товарищ Сталин, обновляя партийный аппарат. Подошла наша очередь», заключил Асаркан. Я не сразу понял, что он имеет ввиду очередь в газетный ларёк.

Мы закупили каждый по «свежему Асаркану» в новом выпуске «Недели». Асаркан сказал, что на этот раз у него в колонке «ветчина второй свежести» — он украл кусок из своей собственной странички в «Московском комсомольце», где в подтексте сводит счёты с Айхенвальдом, но это ясно только тем, кто понимает. Я не успел даже заглянуть на нужную печатную страницу — тем более, не так-то легко было бы развернуть многостраничный еженедельник на нужной странице, держа в руках огромную медвежью услугу. Мне важнее было следовать за устным словом.

Был мороз, мрачная чёрная громада здания «Известий» нависала за спиной, но, слушая Асаркана, мы не замечали ни холода, ни чёрной громады. Надо было спешить за говорящим эссеистом вниз по улице ведущей вверх. На этом маршруте, сообщил Асаркан, мы сначала дойдём вниз по Горького до Центрального телеграфа, где он отправит заготовленные открытки, потом заглянем в кулинарию при гостинице «Москва», где Иоэльс закупит свои полуфабрикаты, а уже оттуда повернём оглобли и доедем до метро Белорусская и дома Иоэльса.

Так начиналось моё ритуальное первое кружение по Москве сквозь слякоть, запах сирени, гололёдицу, липовые почки, жару, снежные завалы, вьюги и проливные дожди, но всегда в одной скульптурной группе: толпой, вокруг Асаркана. Он то выдвигается вперёд, то отступает назад, и таким образом его собеседники, точнее, подобострастные слушатели, наталкиваются друг на друга, стараясь перегруппироваться так, чтобы не упустить ни единого слова своего наставника и учителя. Но в любой перестановке оказывалось, что я и ты были рядом. Я заметил, что наши руки иногда касаются друг друга: иногда я поддерживал тебя под руку, иногда ты брала меня под локоть — казалось бы, чтобы не поскользнуться на обледенелом асфальте, но на самом деле — чтобы коснуться друг друга.

«Вон тот дом с башней, на той стороне где магазин „Армения“, его называли „дом под юбкой“, а всё почему? Потому что на крыше этого здания стояла балерина работы Мотовилова с задранной ногой. Я имею в виду, не скульптора Мотовилова с задранной ногой, а его балерину в гипсовой пачке. Председателю Моссовета эта поза показалась неуместной. Он считал, что её задранная нога отвлекает бронзового Пушкина от лицезрения очереди в шашлычную рядом с будущим кафе „Лира“. А кое-кто намекнул, что она, получается, в своей собачьей позе собирается помочиться на головы проходящих мимо советских граждан. Не говоря уже о том, что под ней периодически проезжают со своих дач в Кремль, или из Кремля на свои дачи, члены правительства. В общем, убрали с крыши балерину с задранной ногой. В одной руке она держала серп, а в другой, наверное, молот, но он скорее всего, рухнул. Жители жаловались, что с крыши „дома под юбкой“ прямо на тротуар летят обломки. В общем, убрали балерину. Это была борьба Хрущёва с излишествами сталинского ампира и культом личности. Брежнев балерину не тронул бы. Дима Гаевский, наш Марсель Пруст журнала „Театр“, утверждает, что эта балерина — скульптурный портрет Ольги Лепешинской, у неё со Сталиным был якобы тайный роман». И ещё через минуту, поразмыслив: «Это самая любимая скульптура Юли — дочки Оли Карповой. Даже в литературе её интересуют лишь те места, где у героев спадают штаны. Поэтому её самое любимое произведение — „Сон Попова“».

Я не понимаю, как я все эти монологи запомнил и почему решил записывать. Я обладал поразительной вербальной памятью — мог дословно воспроизвести многочасовые диалоги, я был бы находкой для разведывательных служб как шпион или просто доносчик. Холодный ветер бил в лицо, и хрипловатые монологи и инструкции Асаркана часто не долетали. Улитин шёл сзади, с палочкой, прихрамывая. «Шаги Командора», острил он сам. В этих блужданиях по Москве я пригибался под неожиданным шквалом зимнего ветра, подражая сутулости Асаркана, втягивая плечи, попыхивая в сторону сигаретой, точно так же, как он, сжимая сигарету в горсти (без перчаток), сберегая её от ветра. По дороге пересказывались (и не один раз) все архитектурные и легендарные подробности классического уличного фольклора Москвы, для меня — открытия.

Мы миновали книжный магазин «Дружба», где, как упомянул Асаркан, Улитин стоял когда-то за прилавком и продавал книги Леониду Леонову. «Хмель „Дружбы“ проходит, остаётся похмелье фамильярности», процитировал походя Улитин. (Кто бы мог подумать, что эта цитата из Леонида Леонова — кто его сейчас помнит?), а у этого коня напротив — Асаркан указал на памятник Долгорукову — Ира Уварова с Навацким собиралась ночью отпилить бронзовые яйца.

«Этот план обсуждался на антресолях у Навацких», сказал Лев Смирнов, но Асаркан уже ушёл шага на четыре вперёд и вроде бы не слышал реплики. В Лёве Смирнове, историке и архивисте родом из Тулы, в его короткой стрижке, в долгом сощуренном взгляде и в какой-то ясной выпрямленности всего облика я узнал природного фехтовальщика. Не в его стройной пружинистой фигуре, а в паузах: он отмалчивался и ждал удачного момента, когда, решившись, выдавал изощрённые ходы мысли, как серию выпадов с рапирой, уже без пауз. Такое впечатление, что он разучивал свои монологи заранее, как будто для печати, без поправок. Я боялся упустить спину Асаркана впереди в толпе прохожих, но и ты не отходила от Смирнова — ты, наверное, знала, что его, первого и самого опытного колледжиста, следует слушать, когда речь идёт об Асаркане. Смирнов сказал, что мы миновали Большой Гнездниковский переулок, а там в доме Нирнзее, где Уварова с Новацким стали потом строить вертеп, и началась московская жизнь Асаркана после психбольницы.

Я слушал. Слово «вертеп» у меня в семье означало место грязного пьянства. Заметив мой недоумевающий взгляд, Смирнов сказал, что вертеп — это хлев, «где родился Христос». Для меня это тоже было новостью, Библию мы в школе не проходили. Новостью был и весь монолог Смирнова об «антресолях у Новацкого, где всё и началось». В этом доме квартиры были студиями — комната с высоченными потолками. Антресоли и закуток для кухни были встроены потом, как в лофтах Манхэттена двадцатилетием позже, в семидесятые годы. Вот слова Льва Смирнова:

«Это была не кухня с разговорами (кухня не была предусмотрена проектом), а скорее „проходной двор“, хотя хозяйка… была убеждена, что это салон. Асаркан называл её небрежно „антресоли“. Атмосфера была богемная: днём было тихо и пусто (все отсыпались), а с вечера до утра комната была заполнена. Люди появлялись и исчезали, а некоторые вообще не уходили. Одни оказывались там мимолётно по пути наверх, другие, как правило, оседавшие, — по дороге вниз…Его занятием в атмосфере бестолкового разговора и табачного дыма было сидение за пишущей машинкой в режиме non stop, а реакцией на любое информационное раздражение, будь то идущий по телевизору спектакль (о котором он тут же сочиняет рецензию, которую завтра утром нужно отнести в редакцию), краем глаза просматриваемая итальянская газета (его окно в Европу), просьба приятеля-актёра напомнить строчки стихов, общий разговор, в который он время от времени бросает реплики (самые остроумные), — ещё более энергичное стучание по клавишам. Всё для него было поводом, чтобы печатать».

Ни дня без строчки. Уже позже, из рассказов Иры Уваровой, я узнал, что в том же доме Нирнзее проживал Юрий Олеша, где он и сочинял книгу «Ни дня без строчки». Так или иначе выяснилось, что в этом мире до меня и без меня создавалась целая история, возникало прошлое, где меня не было и не будет. Это была любопытная мысль: я грезил о роли в прошлом, где меня не могло быть. Чем дальше вниз, тем больше историй. Ещё не дойдя до Манежной, Асаркан сообщил, что пока Юрий Олеша каждый день между строчками выпивал в отеле «Националь» свой коньяк, закусывая яблочным паем, Улитина допрашивали как иностранного шпиона в соседнем подъезде, где тогда размещалось отделение КГБ. «Но об этом тебе пусть рассказывает сам Улитин», сказал Асаркан.

Эти двойные и одинарные, как кофейные закладки, порции полулегальной информации раздавались Асарканом походя, с заходом в книжные магазины и с заглядыванием в газетные стенды, с заворотами в переулки и параллельные улочки, от кромки тротуара к витринам магазинов, с осмотром всей Москвы с губернаторской деловитостью и пристальностью: как некой территории, которую всякий раз надо открывать заново и растолковывать при этом свои открытия другим, новообращённым. Вдоль по улице Горького вниз, а потом обратно вверх, Асаркан всегда двигался зигзагами, с отходами, загибами, возвращениями через переулки и обратно. Я старался не отставать от Асаркана, постоянно перемещаясь, чуть ли не отталкивая других, только чтобы не упустить ни одного слова ментора, наставника, гида по новой жизни. Вот что такое Vita Nova. И я, как Виктор Иоэльс, быстро оглядывался вокруг, как будто кто-то за нами следит, с почти военной привычкой к рекогносцировке. Казалось бы, Асаркан постоянно уходил вперёд, а мы с тобой его догоняли. Имя Улитина снова и снова возникало у Асаркана в его комментариях. Ты переживала за Улитина — он двигался за всеми, с палочкой, явно не попадая в темп поворотов и топографических отступлений на маршруте Асаркана, не успевая за кружением всей компании колледжистов.

В верхней ряду: Нина Петрова, Елена Шумилова, Лев Смирнов; нижний ряд: Зиновий Зиник, Виктор Иоэльс, Александр Асаркан.

Мы с тобой, уже сблизившись, обсуждая позже такого рода общение, оба обратили внимание на любопытную вещь. Когда расстояние между Асарканом и Улитиным в этом уличном марафоне становилось слишком большим, именно тогда Асаркан находил повод заглянуть в переулок и вернуться, задержаться со своими комментариями у витрины, статуи, арки дома, у газетного стенда, прокомментировать передовицу в «Правде», купить сигареты в ларьке. Именно благодаря этим неявным задержкам и паузам в маршруте, у Улитина была возможность приостановиться и отдышаться. Точно так же я поступал десятилетиями позже с отцом (он потерял ногу во время войны), когда водил его на прогулки по Лондону. Меня всю жизнь гипнотизировали хромающие и задыхающиеся. В конце концов я сам стал хромать и задыхаться. Вот к чему приводит инстинкт подражания взрослым.

Мы наконец достигли ключевой точки маршрута: Центрального телеграфа. Я никогда до этого не был внутри этого мрачного тёмного здания, похожего в моём воображении на крематорий. Над гигантскими створчатыми дверьми, в пятигранной башне медленно вращался глобус, который душили в объятиях два пшеничных колоса, с серпом и молотом по бокам. Глобус мира, земной шар, выглядел как советский герб. Прозвучали куранты — то ли кремлёвские, то ли откуда-то с башни, как в соборе. Под этот церковный звон мы и вошли в мистический храм. Иоэльс придерживал тяжеленную дверь, пропуская вовнутрь Асаркана, как дипломатического посланника с его пачкой бумаг и газет под мышкой.

Вокруг был полумрак гигантских колонн с потёртыми лакированными прилавками для упаковки и заклеивания почтовых посылок. Свет струился из-под проёмов потолка, из-под ламп с пожелтевшим матовым стеклом и из окошек, где принимали почту и продавали марки, открытки и почтовые конверты. В воздухе висел запах бумажного клея, сургуча и зимних пальто. Эхо разносило шарканье ботинок и приглушённый, но монотонный гул голосов, как во время общей молитвы в храме. Сначала мы отстояли вместе с Асарканом в очереди в окошко, где он закупил разные цветные марки с картинками. Затем мы передвинулись к одной из колонн, окольцованных прилавком, и стали наблюдать за мистическим ритуалом наклеивания марок и надписывания адресов на самодельных открытках-коллажах Асаркана — друзьям и знакомым, включая и тех, кто стоял рядом с ним в тот момент. Из этих открыток-депеш можно было узнать, что Асаркан думает о вас и о ваших пошлых, мещанских, жеманных и бездарных жестах — словесных и всяких других. Наклеивание марок на открытки на глазах у изумлённой публики и работников Центрального телеграфа было своего рода преднамеренным спектаклем, массовым зрелищем, перформансом. Коллажи на самодельных открытках из газетных и журнальных вырезок, испещрённые мелким почерком разноцветными чернилами, гляделись инопланетными пришельцами в тусклом свете телеграфного управления, где Ленин в своё время разместил цензурные органы. Я заметил, что рядом с колонной, подглядывая за действиями Асаркана, останавливаются заурядные советские граждане: эти открытки были яркими загадочными пятнами на фоне бурых колеров жизни почтамта. Асаркан, очевидно, отдавал себе отчёт, что за ним наблюдают, и не спешил, растягивая этот театральный ритуал. Люди явно хотели задать вопрос: кому отправляются эти бесцензурные авангардные коллажи, заверенные государственным почтовым штампом? Я надеялся, что такая открытка придёт однажды и на мой адрес.

«Я считаю, что теперь мы заслужили чашку кофе с сырной ватрушкой», сказал Асаркан, бросив открытки, одну за другой, в щель гигантского почтового ящика высотой в человеческий рост. Мы пересекли Горького, и когда перед нами открылся фасад гостиницы «Москва», Асаркан изложил сногсшибательный для меня (всем известный, как я позже понял: ты, конечно, это сорок раз слышала) исторический курьёз про то, как Сталин поставил свою подпись на одном листе-проекте двух вариантов возможного фасада здания, и покорным исполнителям замыслов гениального архитектора всех городов мира ничего не оставалось, как воплотить в жизнь два фасада в одном: отсюда такое несоответствие левой и правой частей фасада. Я это здание проходил сотни раз, по дороге в МГУ, к остановке автобуса на площади Революции, но не замечал раздвоенности фасада, я думал, это — разные учреждения. Сейчас всё представлялось мне многозначительным, особенно если касалось двойственности и раздвоенности. Я ещё не решил, с каким из фасадов в отношениях Улитина с Асарканом я отождествляюсь.

Внутри я никогда не был.

Внутри, как оказалось, была кулинария и стойка с кофейной машиной. Но сырные ватрушки кончились, а тётка за кофейной машиной была не та, кого имел в виду Асаркан. Она отказалась произвести для него одинарную порцию кофе-эспрессо с двойной закладкой, как это делается в магазине «Чай». Виктор Иоэльс, неизменно полный энергии и оптимизма, обещал Асаркану приготовить у себя дома кофе в турочке. Он направлялся в кулинарный отдел.

«Знающие люди меня проинформировали, что в отделе полуфабрикатов сегодня дают приличные купаты», сказал Виктор Иоэльс, не настаивая на рифме купаты-полуфабрикаты. Значились ли купаты в отделе полуфабрикатов как полуготовые продукты или как готовые полупродукты, трудно сказать. Я до этого никогда в жизни купатов не видел и не пробовал.

«Там всегда слишком длинная очередь из домашних хозяек за котлетами по шесть копеек без панировки», попытался его остановить Асаркан. «Вон в углу стоит Саша Курепов. Он может изобразить из себя иностранного туриста и тебя с ним пустят без очереди». Курепов стоял у витрины в кожаном пальто и меланхолично глядел на улицу. Пальто было приоткрыто, чтобы показать его тёмно-зелёный вельветовый пиджак. Для артистичности не хватало только шёлкового банта-бабочки. Но своим скуластым лицом с прямоугольным подбородком и большим ртом, остриженный почти наголо, он с одинаковым успехом воображал себя и Маяковским, и Юлом Бриннером из «Великолепной семёрки». Курепов учился в училище у Станиславского в Камергерском. «Ни одного иностранного языка он не знает», продолжал Асаркан, «но у него безупречный слух и талант подражания. Он может выдать полную абракадабру на любом языке, как будто он родом из Парижа, Лондона или Берлина. Ну, например, французский?» Это был вопрос, адресованный Курепову, вроде задания учителя в школе на уроке иностранного языка. Курепов приблизился к нам с улыбкой Ива Монтана и замурлыкал, картавя:

«Мутон-адье-шансон-крепдешин? Тужур-мадам, крюшон-пардон-гандон. Уи-уи, муляж-писсуар, оревуар!»

«Zut alors!» пробормотал Улитин, явно под впечатлением.

«Мерси», сказал Иоэльс с твёрдым и ясным «р» без всякой излишней картавости. Таланты Курепова не понадобились. Иоэльс вернулся из кулинарии через пару минут с большим бумажным пакетом в руках.

«Ещё одна медвежья шуба?» спросил Улитин взглянув на огромный пакет. Иоэльс сказал, что у него на купаты с продавщицей Тоней был предварительный заказ. Ты заметила, какое у него гордое и радостное выражение лица в таких случаях? Это была личная победа. Над дефицитом.

«А что такое купаты?» спросил я.

«Это то, чем сегодня вечером Иоэльс будет кормить гостей. И уговаривать меня эти купаты есть. В сущности, это его главное призвание — заботиться о моём здоровье и благосостоянии. В конечном счёте выражается это в том, что он постоянно заботится о моей скоропостижной смерти. От купат, например. Я, по сути дела, ничего не имею против смерти, но зачем же кончать жизнь самоубийством таким бездарным способом? Это ведь всё равно что бороться с Политбюро. Ваши купаты похожи на спившихся членов Политбюро. Можно, конечно, содрать с них шкуру и сделать вид, что ешь мясной фарш. Я имею в виду, содрать шкуру с купат, а не с членов Политбюро. Категорически отказываюсь. Когда эти купаты жарят, они лопаются, и обнажается их дрожащая подкожная плоть. Эта дрожащая плоть — будущее тех, кто считает, что надо питаться регулярно. Это вредно. Желудок растягивается и трудно перекинуться обратно на полуголодный режим, что и есть нормальное историческое состояние желудков в России. По идее, надо ограничиваться бульоном из кубиков. Его достоинство — в отсутствии косточек, как у некоторых домашних хозяек. Бульон — это такой предмет, который можно заглотнуть на ходу и, согревшись, бежать дальше. Но вчера я схватил бифштекс в „Праге“, рванул кофейку в „Чае“, закусил ватрушкой в „Москве“ и в результате уже не могу остановиться: жую, жую, жую. Я недавно разработал диетическое блюдо из ветчинно-рубленой колбасы. Это особый способ обращения с колбасой на сковородке. Сковородку нужно раскалить и на ней жарить колбасу без масла. Причём постоянно переворачивать, пока кусочки жира не начнут выпадать из колбасы, обеспечивая тем самым промасливание сковородки. В результате получается предмет с дырками, вроде телефонного диска».

Мы тем временем двигались в обратном направлении, в сторону Пушкинской площади на пути к дому Иоэльса. Мы приближались к «Елисеевскому» гастроному, и Иоэльс радостно объявил, что здесь мы купим Асаркану варёной колбасы с кусочками жира, чтобы ему было что жарить самому, кроме купат. Асаркан сказал, что в шикарном «Елисеевском» любой сорт варёной колбасы — это подражание неополитанской мортаделле, то есть колбаса слишком нежна, изыскана и сверхчувствительна к раскалённой сковородке, она при разжарке расползается, а кусочки жира из неё не выпадают так же аккуратно, как из простой обыкновенной ветчинно-рублёной из любого углового гастронома. «И вообще, зачем нам „Елисеевский“? Сюда прутся только те советские граждане, кто надеется, что в банке с селёдочной наклейкой обнаружится чёрная икра!» сказал Асаркан.

Эпизод путаницы с баночными наклейками входил, как оказалось, в репертуар историй про очереди, где Виктор Михайлович Иоэльс принимал активное участие. Он не мог не повторить эту историю мне. Про то, как в «Елисеевском» выбросили голландскую баночную селёдку, в гастрономе собралась гигантская очередь. Чтобы я оценил спрос на этот дефицит, нам была прочитана короткая лекция о том, как голландскую селёдку — лучшего в мире засола — завёз в Россию Пётр Первый и как он научил русский народ есть селёдку с картошкой по-голландски с водкой. Экспортную селёдку в гастрономе давали по одной банке в одни руки. Банки гигантские, на несколько кило, еле унесёшь. Тут, к середине дня, в «Елисеевский» заглянул Иоэльс и, чтобы не стоять в очереди, предложил кому-то разделить одну из банок прямо на месте своим швейцарским карманным ножом, где есть штопор, ножницы и открывалка. Банку вскрыли, и оказалось, что в банке с селёдочной наклейкой — чёрная икра! Явно это было мафиозное жульничество крупного масштаба, по ошибке пущенное на продажу советским гражданам по цене селёдки. Что тут началось! Чистая булгаковщина!

Мы приостановились перед входом в «Елисеевский». Я был в восхищении от этой истории с фальшивыми наклейками: в тот период меня занимал феномен двойного дна, односторонней поверхности, расщеплённого сознания и подмены мнимого содержания формой. Я стоял рядом с тобой и Лёвой Смирновым, и не заметил, что от этой истории про селёдку Асаркана передёрнуло. Он сказал, что не видит особой радости от того, что в банке с одной дрянью была обнаружена тошнотворная бредятина другого рода. Лев Смирнов поделился со мной тайной колледжа — резонёрской репликой в сторону: Асаркан терпеть не может селёдки, он не может забыть, что его отец (исчезнувший или расстрелянный, когда Асаркану было три года), бундовец, торговал селёдкой от Махачкалы до Баку.

«Значит так», без перехода обратился к нам Павел Улитин. «Мама говорит Алеку Вольпину: по слухам, в Москве сегодня начнутся обыски; если что, я тебе звоню с работы и говорю: „Селёдка на окне“. Ты понял? Повтори: „Селёдка на окне“. Алек повторяет. Мать ушла в офис переводить Эдгара По. По Москве пошли обыски. В середине дня она звонит Алеку: „Селёдка“, говорит, „на окне“. Да, да, говорит Алек, наш рассеянный металогик и метадиссидент, я помню: борщ в холодильнике, а селёдка на окне? „Селедка! На окне!“, повторяет мама. Ну да. На окне. Селёдка. Хорошо, я съем, говорит Алек. „Идиот!“ кричит мать: „Тебя давно надо посадить в психушку!“ Удивительно, насколько наши органы безопасности прислушиваются к советам матерей».

«Не вижу связи. Причём тут обыски и Алик Вольпин?», поворачивается к Улитину Асаркан, едва его дослушав (явно старая история). Вокруг все стоят и смотрят, чем закончится эта словесная пикировка. Асаркан достаёт свежий выпуск «Недели», находит нужную страницу: «Вот послушай», и зачитывает: «Главный консультант по психопатологии мышления при государственной прокуратуре г. Москвы, приводит в своей книге замечательные примеры диссоциации. Например, психически больной объединяет в одну группу шкаф и кастрюлю только потому, что обоих предметов есть отверстие. Или часы и велосипед: часы измеряют время, а велосипед — пространство».

«А разве это не так?»

«Ну да!», взмахивает рукой — жест безнадёжности — Асаркан. «Вы тут дискутируйте, а мы с Иоэльсом пошли за колбасой». Я, как оруженосец с шубой в руках наперевес, двинулся за ними, чуть не сбитый с ног огромными дубовыми дверьми, пропустившими вовнутрь Асаркана. Я попал в гигантский дворец со сводчатыми потолками резного дерева и зеркалами в золочёных рамах, где отражались десятки сортов копчёной рыбы, мяса, дичи, сыров и всех видов колбасы. Это всё ещё была кулинарная роскошь сталинских времён, когда всё было в наличии, но по недоступным ценам. Над роскошью витрин под дворцовыми сводами веял неуловимый гастрономический аромат. Этот запах как будто долетел до моего сознания из детства. Я заведомо был здесь с мамой: несмотря на её хроническую астму, она периодически выбиралась в центр и непременно с заходом в «Елисеевский» за деликатесами и в Столешников за пирожными. Это было наследственное — моя бабушка, окончившая университет в Кёнигсберге, была из семейства Гинзбургов, белорусских лесопромышленников, с арендованным поместьем, с конюшнями и поварами. Сталинские кулинарные деликатесы были, парадоксально, ностальгическим детским воспоминанием об изысках жизни семейного клана, исчезнувшего вместе с большевистской революцией. На самом деле тот же запах, как выяснилось, встречал меня десятилетиями позже и в Лондоне, в легендарном гастрономе Fortnum & Mason с гусиной печёнкой и земляничным чаем. Асаркан повторил, что ему нужна не икра осетровая, а колбаса обыкновенная ветчинно-рублёная.

«В „Елисеевском“ всё есть. А за ценой не постоим», почти пропел Иоэльс и сообщил, что получил огромный гонорар по контракту за производство сотни пионерских вымпелов ко Дню конституции. Вокруг нас проплывали хорошо откормленные лица покупателей, закутанные в дорогую кожу, шерсть, лисьи и песцовые шубы. И тут произошла метаморфоза в роли медвежьего солопа у меня в руках. Пока Иоэльс с Асарканом занимали очередь в колбасный отдел для выбора колбасы ветчинно-рублёной с кружочками жира, меня Иоэльс отправил в очередь в кассу. С деньгами в одной руке и с «Неделей» в другой, для шубы не хватало третьих рук. У Иоэльса руки тоже были заняты — он держал в руках сумку с купатами и должен был распоряжаться у прилавка, указывая продавщице пальцами разные сорта колбасных изделий. Неожиданно для нас Асаркан спас ситуацию: взял у меня из рук шубу. И вдруг надел её на себя.

Когда мы вышли на улицу, народ ахнул. Это было преображение Асаркана — из заурядной пролетарской персоны в статус боярско-елисеевского, ветчинно-рублёного уклада.

У выхода из «Елисеевского» к нам присоединился Толя Макаров, колумнист «Недели» и работодатель Асаркана. Он тоже направлялся к Иоэльсу «на пятницу» — они выросли в одном дворе. В пик либеральных хрущёвских времён Макарова пустили в поездку за границу и он побывал в командировке от «Недели» в Париж по культурным связям с заграницей. С тех пор он воображал себя парижанином, знатоком французских манер и обычаев и, когда рассказывал, всегда, как парижанин, жестикулировал — показывал жестами то, что описывал словами. «Таким манером, старик, изъясняются французы», говорил Макаров. И ему верили. Он был в дублёнке, и толстенный узел импортного галстука подпирал его маленький подбородок, как будто он задирает нос.

«Oh la la, c’est magnifique, Сашка!» сказал Толя Макаров, пристраиваясь к Асаркану. «Шикарное манто, старик! Ты знаешь, в Париже эта шуба, старик, была бы — ну, полный шик и трэ шарман. Сейчас там мода на всё такое русское, народное. Там элита, mon amie, носит теперь кондовые сапоги и обмотки, коммунистическое рваньё, можно сказать. Я, старичок, в своём задрипанном двубортном выглядел чуть ли не как мелкий клерк с Уолл-стрит. А настоящий миллионер выглядит, скажу тебе, стариканчик, ну как вот ты, Сашка, — свитерок, драные джинсы». Он повернулся к Иоэльсу: «Что мы, Витя, только ни дарили Александру Наумовичу! Куда все эти жакеты и трузера делись, старик? Никак не хочет снимать своего простреленного свитера, весь в дырах, трэ шарман. Но теперь я вижу эту старую шубу и понимаю пристрастие нашего общего друга к рванью: он инстинктивно вживается в образ западного миллионера».

«Миллионером быть глупо», возразил Асаркан. «Мне сегодня в журнале „Театр“ подарили програмку мюзикла по Оливеру Твисту. Его автор, Лайонел Барт, еврей из трущобного Ист-Энда, в два счёта прогулял свой миллион — лимузины, любовники и ликёры. Кончил жизнь в убогой собесовской комнатушке. Миллион потратить несложно: закупил разного клея, фломастеров, почтовых марк, ну и ещё батончиков „Рот Фронт“ к чаю — и нет миллиона. А богатый человек — это тот, кто деньги получает регулярно: десять тысяч ежегодно, восемь сотен каждый месяц, три червонца каждый день. Три червонца вполне хватит и на двух веронцев. Расстратишь свой миллион, а дальше что? Опять строчить в твою прогрессивную „Неделю“ взрослые сочинения про детскую литературу? Нет, надо быть не миллионером, а богатым человеком. Я подчёркиваю: богатым, а не миллионером. Рантье. Чтобы денег было несколько меньше, но зато регулярно.

На самом деле, в идеале надо жить жизнью уличного нищего. Сидишь у решётки отопления в подземке, тебе в шапку кидают кучу денег. Вот это действительно обеспеченная старость. Да, лежишь в канаве, но, как учил нас Оскар Уайльд, видишь звёзды. Джек Лондон пугает нас „Людьми бездны“, но это бог знает когда было».

«Знаешь, старик, в Париже сегодня клошарам тяжело», сказал Толя Макаров. «Высочайший профессионализм среди нищенской братии. Там надо, старик, в профсоюз нищих сначала вступить, а потом идти на угол попрошайничать. Иначе — прирежут. Я вообще не считаю, что всё, хвалимое врагами советской власти, автоматически достойно поклонения».

«Франция вообще, как известно, полицейское государство», не сдавался Асаркан. «Зато в Италии на каждом шагу можно не только бесплатно переночевать у каких-нибудь иезуитов, но и поесть кое-где бесплатно. Я изучал несколько путеводителей: по дороге из Бергамо в Верону есть несколько мест, где можно съесть чудесную поленту с белыми грибами».

«С белыми грибами — что?» опешил Толя Макаров.

«Полента. Это итальянская крестьянская еда», сказал Асаркан.

«Почему же её нет в Советском Союзе? Надо будет написать об этом колонку в „Неделе“».

«Это манная каша, в сущности», сказал Асаркан.

«Ты же манную кашу терпеть не можешь», сказал Иоэльс.

«Мало ли что я терпеть не могу. Например, купаты. Кстати, я предлагаю изменить наш маршрут к твоему дому», сказал Асаркан. Он сказал, что вульгарно ехать всем коллективом на общественном транспорте до Белорусского вокзала. Гораздо интересней перейти на другую сторону Горького и пройти к дому Иоэльса в сторону Большой Грузинской переулками через Тишинский рынок. Там Курепов знает все лавки старьёвщиков и разных барахолок, а Курепов умеет углядеть шедевр в куче барахла. Заодно у нас будет шанс сбагрить эту медвежью шубу старьёвщику.

«А где обещанные кофе-чай, пиво-вобла? Где кофе в магазине „Чай“ и чай в магазине „Кофе“? Где твои сырные ватрушки?» очнулся Улитин после долгой паузы. «Можно ли вообще куда-нибудь сесть в этом тюремном режиме?» Асаркан молчал. «Он некоммуникабелен. Кому не кабель он? Причём можно варьировать ударение. Кому — таторы, а кому — ляторы. Кому орден, кому слава, кому мутная вода. Я пошёл в кафе».

«Какое кафе?»

«Существует только одно кафе — „Артистическое“».

«Этого кафе больше не существует».

«Но существую я. В нём. В этом кафе.»

«И в вас обоих уже не осталось ничего артистического».

Спина Павла Улитина удалялась вниз по улице. Мы двинулись вверх. Пушкин остался у нас за спиной. Я не понимал и половины намёков на чужую жизнь.

«Кто это, Павел Павлович Улитин?» решился я спросить у Асаркана, когда мы взяли направление на Тишинский рынок.

«Вообще-то он даёт частные уроки английского, но это наш как бы русский Джеймс Джойс. Отчасти он мой учитель. Маэстро абстрактной прозы». Я слабо понимал, кто такой Джеймс Джойс и тем более что такое «абстрактная проза». Я не пропустил мимо ушей слова «он мой учитель», но в свете агрессивной перебранки Асаркана с Улитиным слышать эти слова было так странно, что я задвинул их в дальний уголок памяти, чтобы продумать их отдельно, в своё время. Я послушно кивал головой, вникая в скороговорку Асаркана. Я сразу ухватил его манеру: говорить так, как будто мы с ним в сговоре, подразумевая, что мне, в принципе, всё и так хорошо известно, а он мне только напоминает: «Оскар Уайльд, как известно, превратил свою жизнь — в искусство. Так вот, Улитин в искусство превращает не собственную жизнь, а разговоры — причём главным образом не о своей, а о чужой жизни. Точнее, в первую очередь, о моей, по сути дела, личной жизни. Ну ещё отчасти и жизни Айхенвальда. Ясно?» Мне ясно было, что меня посвящали в тайны клана. «Он подхватывает реплики вокруг и вставляет их цитатами в свой монолог, который в сущности тоже цитата из кого-то ещё, о чём мы совершенно не догадываемся. Но в последние годы он стал превышать свои стилистические полномочия и разбазаривать чужие личные секреты». Я догадался, что речь шла о серии обысков в связи с улитинской книгой «Анти-Асаркан». Вот откуда возникла селёдка на окне.