«Евгений Онегин. Блэкаут» вышел в издательстве Individuum, которое в последнее время часто появляется в новостях в связи с «Делом издателей»: сначала у его сотрудников прошли обыски, потом трое из них были отправлены под домашний арест, а в начале сентября и вовсе внесены в перечень «террористов и экстремистов».

«Дело издателей» стало символом борьбы современной власти с «неправильной» литературой.

Впрочем, историю русской литературы вообще можно рассматривать как историю цензуры и противостояния ей. Сегодня вновь вошли в язык слова «самиздат» и «тамиздат», родившиеся в советское время. До их появления это называлось «списками». При Карамзине, Пушкине, Пригове или сегодня, при Синем Карандаше, цензура не только была культурно-историческим контекстом, но и одной из важнейших тем, во многом формообразующей субстанцией.

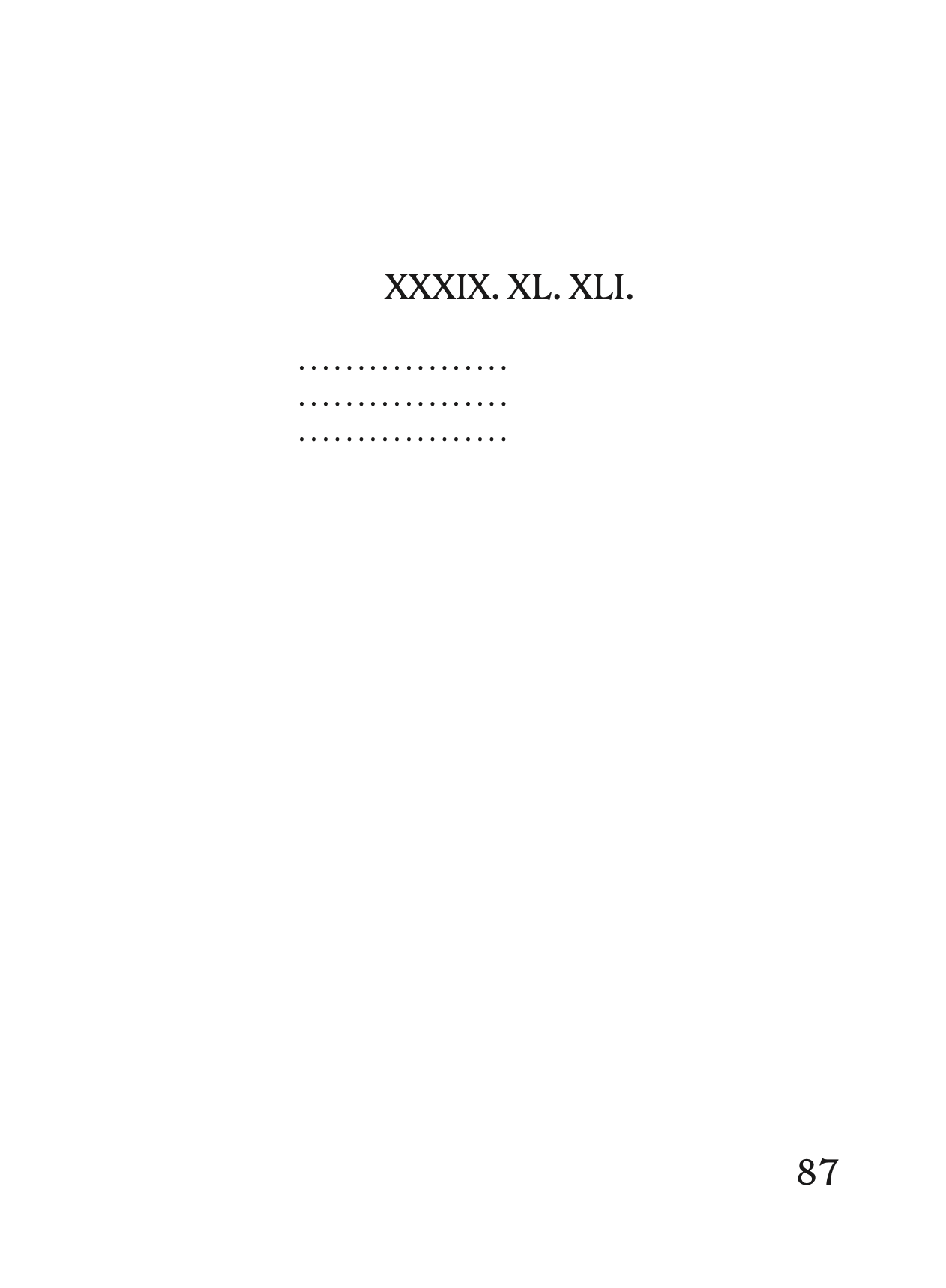

В своей «энциклопедии русской жизни» Пушкин играет с цензурой: намёками, уловками, но, главное, пропуском строф. Он специально вводит их нумерацию (которая была вовсе не обязательна), чтобы некоторые давать номером, но оставлять пустыми.

«Что есть строфы в „Евгении Онегине“, которые я не мог или не хотел напечатать, этому дивиться нечего. Но, будучи выпущены, они прерывают связь рассказа, и поэтому означается место, где быть им надлежало», — писал Пушкин.

Уличный художник Синий Карандаш, занимающийся текстовым стрит-артом, стилем которого стали лаконичные и остроумные надписи, комментирующие пространство и время, откликающиеся на события и явления окружающего мира, сделал из романа в стихах Пушкина не-высказывание о сегодняшнем дне. Не — потому что сделал за счёт вычёркиваний в оригинальном тексте, а высказывание — потому что благодаря кропотливой работе художника просвечивает новый сюжет с другими героями и событиями уже не из классического текста.

Синий Карандаш. Вот это тут так. 2023. Нижний Новгород.

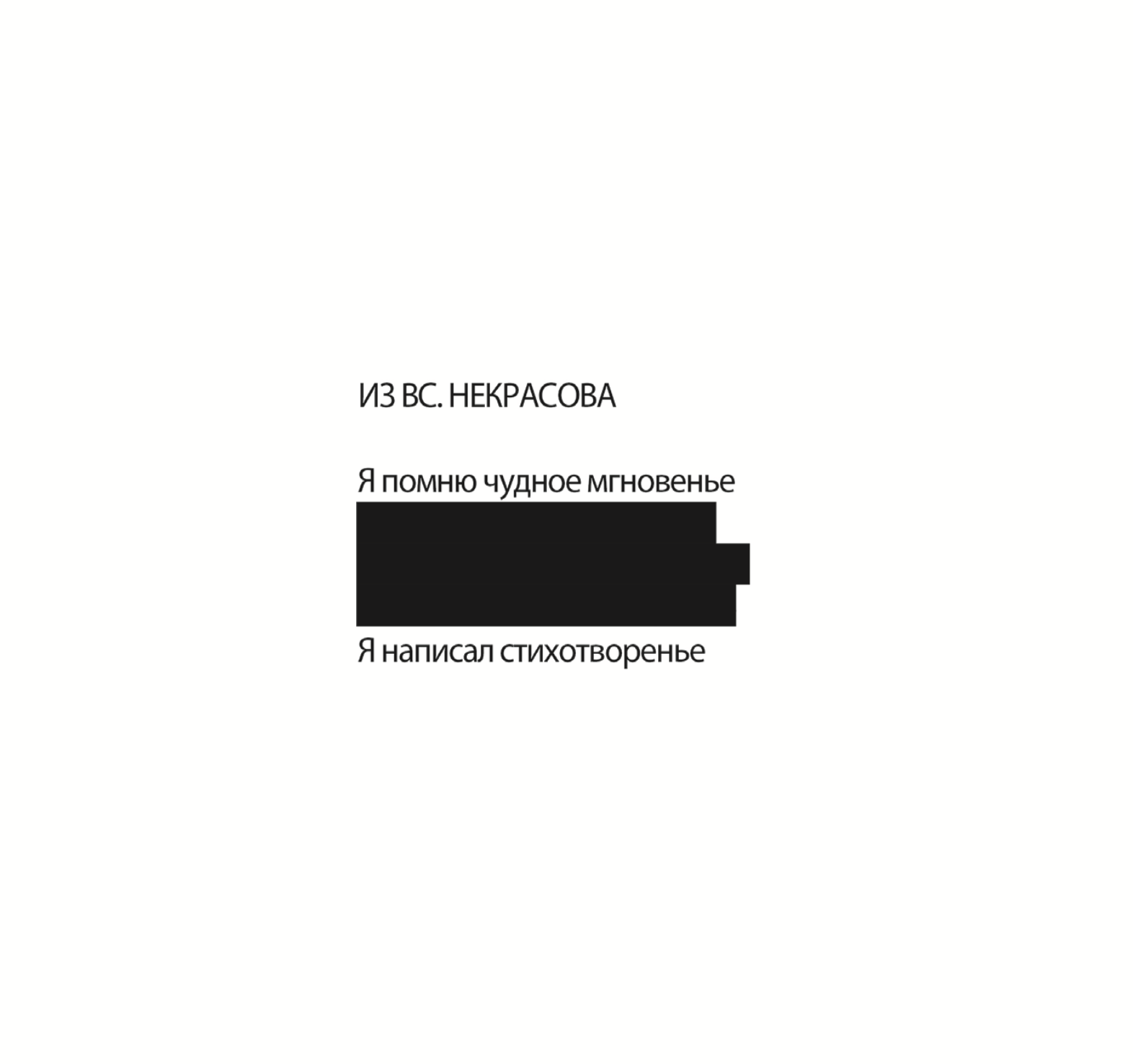

Такая работа с текстом восходит в первую очередь к экспериментам поэтов-концептуалистов. Больше всего интонационно «Евгений Онегин. Блэкаут» напоминает стилистику Всеволода Некрасова, создающего свой поэтический язык на обломках советского канцелярита и клише. Он настолько их разрушил, что вдруг внутри обнаружилась лирика.

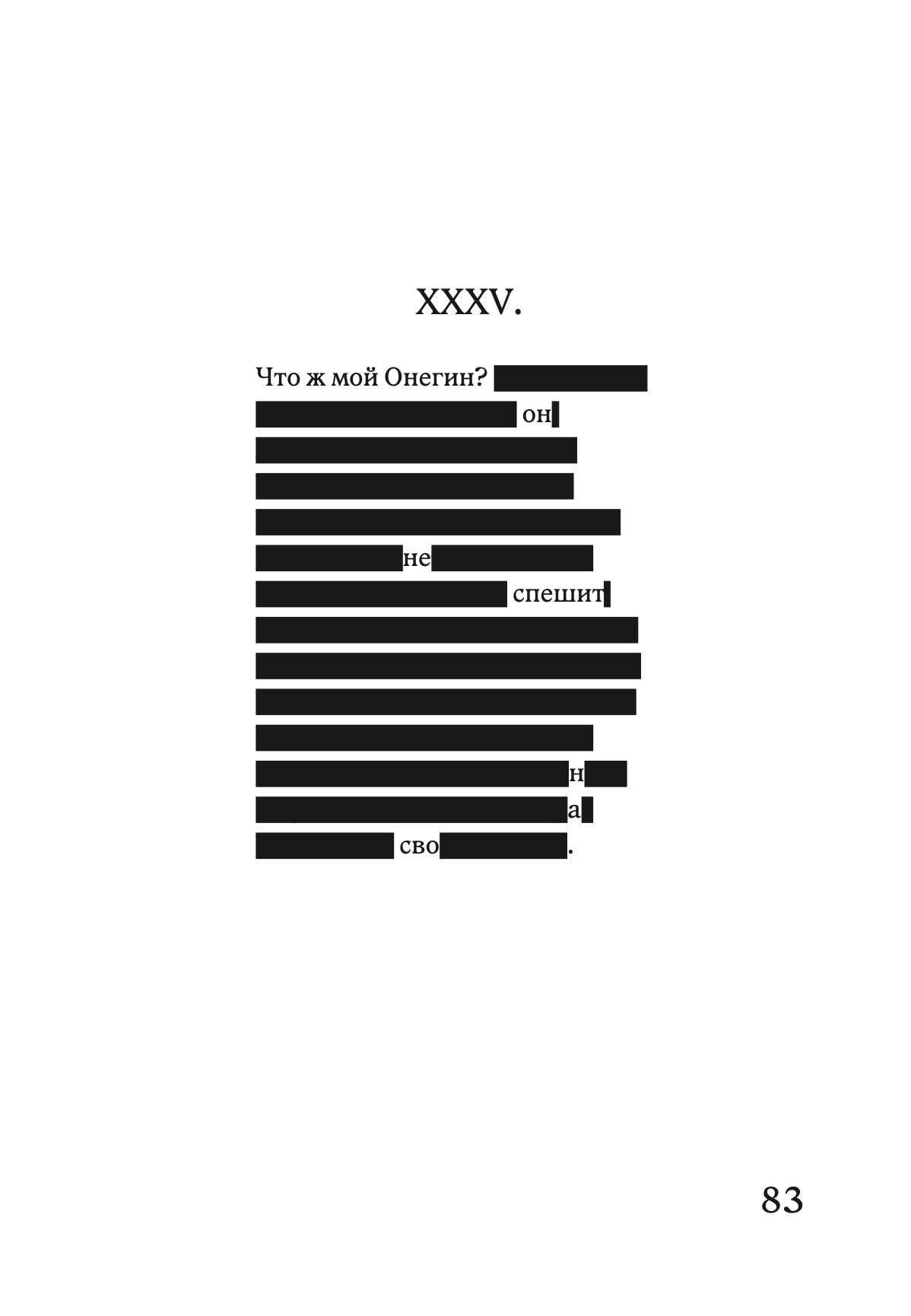

Нечто похожее делает Синий Карандаш: он берёт текст, доведённый до автоматизма («Мой дядя…», «Читатель ждёт…», «Чем меньше…», «Мы почитаем всех…», «Мы все учились…», «Что день грядущий…», «А счастье было…» — любая из этих полуфраз у нас существует как окостеневшая и неразложимая конструкция. Очевидно, что ряд можно продолжать ещё очень долго.) и разрушает его, уничтожает, а потом склеивает оставшееся. Внутри нового текста появляется не только сюжет, но маленькая и еле уловимая жизнь, лирика.

В то же время Синий Карандаш создаёт этот перформанс в контексте, когда блэкаут (вычёркивание) стал отпечатком нашего времени: «Пазолини. Умереть за идеи» Роберто Карнеро, «Фокус» Марии Степановой и другие книги, изданные в России в последние несколько лет, становились не только словесными, но и визуальными объектами. Чёрная полоска в книге воспринимается как высказывание.

Поэзия — паразитирующее искусство, она способна впитать и обработать любой мусор, любые помои — превратить их в игру, шутку или пафосную нотацию. Такая черта эпохи не могла пройти мимо поэтических экспериментов. Причём концептуализм научил русскую поэзию, что кражу нет необходимости прятать.

В предисловии к книге Синего Карандаша Андрей Черкасов приводит стихотворение Всеволода Некрасова:

* * *

Я помню чудное мгновенье

Невы державное теченье

Люблю тебя Петра творенье

Кто написал стихотворенье

Я написал стихотворенье

В этом году вышла первая поэтическая книга Егора Зайцева (точнее, его альтер эго Ерога Зайцвé), там было такое стихотворение:

Синий Карандаш создаёт новую вселенную, вырастающую на пересечении пушкинской и нашей. Например, местоимение «свой» у него обрубается до «сво»:

В результате наращивания и вычёркивания смысловых, сюжетных, исторических, культурных, политических пластов Синий Карандаш создаёт смешной, актуальный и иногда даже трогательный, чего совершенно не ожидаешь, текст. Причём он работает сразу на несколько уровнях: одновременно этот текст вступает в коммуникацию с читателем (здесь всё ясно), с цензором (здесь всё уже знакомо) и с критиком (а вот здесь новое — когда издатель присылает критикам и журналам текст с блэкаутом, то критик может перенести его в гуглдок «без форматирования», то есть снять весь этот чёрный нарост, это создаёт дополнительное измерение, мы можем заглянуть за кулисы автора и издателя).

И отдельного упоминания заслуживают два предисловия к книге, одно из которых я уже упоминал выше, — комментарии Льва Оборина и Андрея Черкасова. Они создают нужную историческую дистанцию, с которой можно получше разглядеть текст Синего Карандаша.

В конце своего филологического очерка Лев Оборин пишет: «Зачернение „энциклопедии русской жизни“ — это и знак обеднения той самой жизни», с чем трудно поспорить. Впрочем, такое хулиганство возможно только при существования жизни и свободы в искусстве, а это о многом говорит.

Демагог — журнал о независимой культуре.

Мы берём интервью у андеграундных режиссёров, выпускаем рецензии на главные книги независимых издательств, рассказываем о новостях культуры, репрессиях, цензуре и релизах, публикуем аналитические материалы о прошлом, настоящем и будущем.

Вы можете помочь рассказывать больше и чаще настоящей живой культуре, подключив ежемесячное пожертвование на Boosty или Patreon. Помните, что Демагог — свободный журнал для свободных людей. Мы зависим только от вас!