21 июня 2021 года умер Александр Ерёменко. Ему было 70 лет. 25 октября 1950 года родился Александр Ерёменко. Ему был бы 71 год. 72. 73…

Простите меня за столь сентиментальное письмо; простите меня, если не найдёте в нём ничего содержательного; простите меня, если рассчитываете на что-то большее. Меня до сих пор не отпускает эта смерть. И до сих пор что-то сжимается внутри, когда я сажусь писать об этом. Что-то необъяснимое и непонятное. Непонятное и тяжёлое. Но я почему-то чувствую в себе необходимость об этом написать.

— А как вы думаете, “метареализм” (назовём это “метареализмом”, чтобы хоть как-то это назвать) появился тогда, и это символ эпохи, или сейчас он тоже может появиться?

— Не символ, а признак скорее. Символ — это слишком патетично. Не знаю, всё появляется, повторяется — это всё ясно — в каком-то новом одеянии. Это уже банальность. Всё время у всех нытье примерно одинаковое. Вот Соснора ещё поэт уникальный, он сам себя называл “пришельцем”. Это другое поколение, да. В грош никого не ставил, но ценил Высоцкого как ни странно. Смерть Бродского — большая утрата. Ой, не Бродского, а Высоцкого, конечно. Это я спутал сейчас. Вот Соснора, кажется, и сказал: “Читаю стихи и не пойму, что они все ноют? Всё время ноют. Ну что: деньги есть, бабы есть, бедно-худо печатают — чего они ноют-то?” Так и сказал: бабы… худо-бедно печатают. А ты его время представь! Когда его перестали печатать… Знаете почему? Помните? Он письмо написал по поводу Шолохова. После вручения премии, наверное, Шолохову. Не помню. Тогда была разослана анкета, собирали материал среди известных литераторов. Письмо начиналось так: “Литературные недоноски, типа Шолохова…” — было достаточно. И десять лет его вообще не печатали. Соснору пытались замолчать литературные чиновники, естественно. Одна единственная заметка появилась. По-моему, при “Новой газете” Владимир Новиков написал рецензию на его книгу, а он (В. И. Новиков (здесь и далее курсив мой — Ф. О.)) работал тогда в журнале то ли “Литературное обозрение”, то ли что-то там где-то там. Общежитие Литинститута. Володя рассказывает так: “Стук в дверь. Я говорю: ‘Да’. Входит — тут надо привстать, подержи, пожалуйста (протягивает пачку сигарет с зажигалкой и привстаёт в коляске), — входит человек… открывается дверь, входит человек, седые волосы до плечей, костыль за ним волочился по паркету, как шпагат: ‘Вы Владимир Новиков? Я Виктор Соснора, здравствуйте! Я хотел сказать спасибо,’ — а за ним два человека, адъютанта, и две бутылки пива в каждой руке”. Вот так... (садится) Красивая картина?

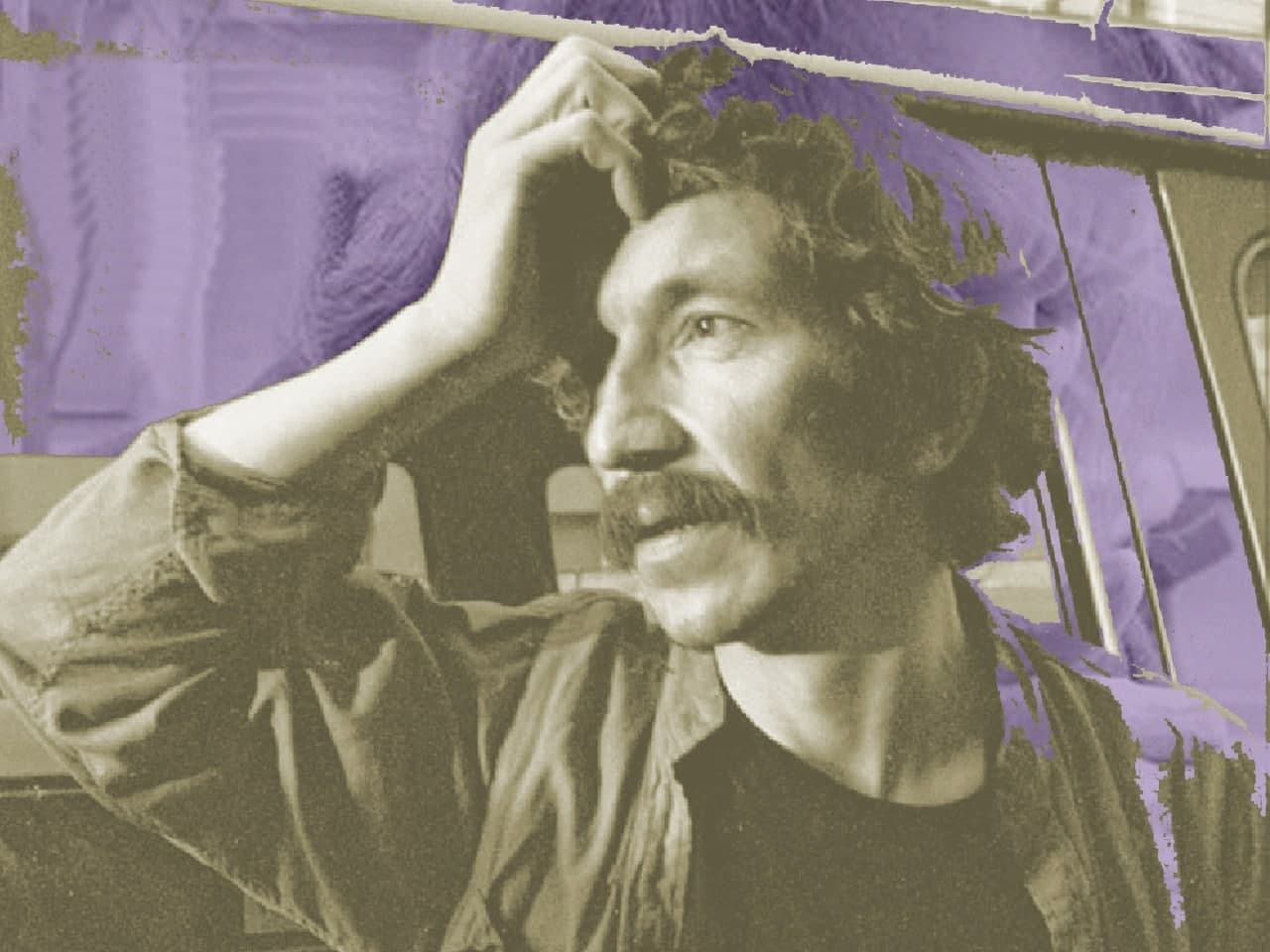

Александр Ерёменко — поэт, которого вместе с А. Парщиковым и И. Ждановым называли метареалистом (М. Эпштейн), метаметафористом (К. Кедров)... как только их ни называли, как только их ни определяли! А сами они себя никак не называли, не считали себя ни группой, ни направлением, не писали манифестов и т.д.

Ерёма, как обращаются к нему его многие друзья, написал не так много, но успел стать королём поэтов в 1982 году. Ерёма успел найти свой поэтический язык, который заставляет смеяться и плакать одновременно.

— Бродский, вроде, под конец жизни очень выделил “метареалистов” и ваш “круг поэтов”, скажем так. Он говорил, что плохо знает московскую поэзию и ему совершенно не близок концептуализм, но Парщиков, Жданов и Ерёменко — их он может выделить.

— С этим высказыванием я даже нигде и не встречался.

— Это Парщиков в какой-то момент сказал уже после смерти Бродского. Он сказал, что Бродский в какой-то момент это…

— Заметил.

— Да, заметил.

— И не благословил (смеётся). Бродский в этом смысле (в нехорошем смысле) большой пижон, конечно. Он был таким всегда и по жизни и в поэзии то же. В нехорошем смысле слова “пижон”, то есть становился в позу как бы специально. <...> А по поводу контекста, если с кем-то полемизировать… да я не уверен, что он стихи-то наши читал. Ну, возможно, подсовывали; возможно, читал, конечно.

В Европе была немного смешная ситуация с этой троицей. Был такой момент, когда мы только начинали выступать, о нас стала появляться пресса, то есть публикаций не было (у меня точно не было, у Жданова, может быть, вышла книга первая “Портрет” — ни у меня, ни у Парщикова ничего не было), а в газетах уже стали говорить, вот этот придуманный Кедровым термин “метаметафора”. Он как-то назвать назвал, ну и поехали.

Видели памятник Бродскому? Вы москвич?

— Москвич.

— Ну, тогда вспомните: если от центра по Малой Бронной идти к Садовой, а потом по Садовой повернуть налево, по внутренней стороне кольца идти, и там, не знаю, может, километр – два памятник стоит, фигура Бродского узнаваемая, реалистичная такая. Постамент такой с головой поднятой.

А мы с кем-то гуляли, и я говорю: “В первый раз вижу вообще! Кто может быть скульптор?” — обошли всё вокруг, а фамилии нигде нет. Забавно так.

В декабре 2019 года я приехал в хоспис на улице Доватора, где уже несколько дней лежал Ерёменко. На вопрос, надо ли ему что-то привезти, его жена Галина Рыбакова написала: “Да нет, у него всё есть. Разве что овсяного печенья, которое он любит…”. С овсяным печеньем подмышкой я вошёл в хоспис: “Извините, а вы не подскажете, в какой палате лежит Александр Викторович Ерёменко?” Медсестра провожает меня до палаты.

На кровати лежит король поэтов, человек, который написал “В густых металлургических лесах”, “Я женщину в небо подкинул”, “Я мастер по ремонту крокодилов” и множество других стихотворений. Под их действием изменились я и моё представление о том, что такое поэзия. Вокруг него лежат пустые или полупустые пачки сигарет… нет, как ни старайся, всё равно не могу вспомнить марку. Он сел на коляску, и я повёз его к дверям курить. Не знаю сколько мы сидели у этих дверей хосписа, но на диктофон я записал только 36 минут, где минут 15 вообще ничего не слышно, а всё остальное слишком обрывочное и смятое.

Я очень волнуюсь.

Я читаю самому Александру Ерёменко Александра Ерёменко.

Осыпается сложного леса пустая прозрачная схема,

шелестит по краям и приходит в негодность листва.

Вдоль дороги пустой провисает неслышная лемма

телеграфных прямых, от которых болит голова.

Разрушается воздух, нарушаются длинные связи

между контуром и неудавшимся смыслом цветка,

и сама под себя наугад заползает река,

а потом шелестит, и они совпадают по фазе.

Электрический ветер завязан пустыми узлами,

и на красной земле, если срезать поверхностный слой,

корабельные сосны привинчены снизу болтами

с покосившейся шляпкой и забившейся глиной резьбой.

И как только в окне два ряда отштампованных ёлок

пролетят, я увижу: у речки на правом боку

в непролазной грязи шевелится рабочий поселок

и кирпичный заводик с малюсенькой дыркой в боку...

Что с того, что я не был здесь целых одиннадцать лет?

За дорогой осенний лесок так же чист и подробен.

В нём осталась дыра на том месте, где Колька Жадобин

у ночного костра мне отлил из свинца пистолет.

Там жена моя вяжет на длинном и скучном диване,

там невеста моя на пустом табурете сидит.

Там бредет моя мать то по грудь, то по пояс в тумане,

и в окошко мой внук сквозь разрушенный воздух глядит.

Я там умер вчера, и до ужаса слышно мне было,

как по твердой дороге рабочая лошадь прошла,

и я слышал, как в ней, когда в гору она заходила,

лошадиная сила вращалась, как бензопила.

Даже по записи слышно, что я начинаю читать, а потом останавливаюсь перевести дух. Потому что до того момента я общался с обаятельным дедушкой, который много знает и много может рассказать. И только в момент чтения вдруг начинает стучаться мысль о мою черепную коробку, что я сижу перед автором.

Мы говорим с ним обо всём. Нет заготовленных вопросов и ответов. За один мой вопрос он успевает ответить на пять других.

Однажды на первом курсе филфака нам дали задание сделать имманентный (то есть внеконтекстуальный) анализ любого стихотворения. Я писал про “Осыпается сложного леса пустая прозрачная схема”. Увлёкшись анализом, я решил написать про семантический ореол метра (почти каждый стихотворный размер обладает и смысловой нагрузкой), так что определив по первой строчке шестистопный анапест, я кинулся искать про этот размер, но ничего не нашёл. Так мучился я несколько недель, пока случайно не обнаружил, что это только в первой строчке он шестистопный, во всём стихотворении пятистопный. Тогда у меня всё сошлось. Причём если убрать слово “пустая”, то и в первой строчке он ровно пять стоп, как отметил мой преподаватель А. В. Филатов. Если убрать пустоту, то всё сходится.

В процессе обсуждения стихотворения я даю свою филологическую интерпретацию. Это ему очень не нравится. Журналисты, филологи — это всё одно, сидят, что-то строчат себе, а смысла в них никакого.

— Часто противопоставляют “метареализм” и концептуализм. Вот у вас было какое-то противопоставление для самих поэтов?

— Мы сразу не позиционировали себя как группу. И манифеста не было. Мы просто читали стихи, понимали друг друга. Мне просто это малоинтересно.

— Илья Кукулин ещё в 2002, кажется, году написал, что метареализм и концептуализм — это две стороны одной медали по сути. И он говорит, что не было никакого противопоставления.

— Они, действительно, сидят, пишут что-то для газет о каком-то противопоставлении, а мы сидим за одним столом и выпиваем.

— А что тогда вас объединяет с Парщиковым и Ждановым? Почему вас считают одной группой, как вы думаете?

— Это вопрос мне задавали, естественно, сто раз. Никаких у нас не было позывов, чтобы зафиксировать себя, типа манифестов, условно говоря, какая-то программа… или даже в интервью просто. Мы просто приятельствовали. А это к литературоведению не имеет никакого отношения. Нас связывало вот это.

Даже за 36 минут, что я успел записать, мы успеваем обсудить (не всё слышно, конечно), многих его друзей и современников, поэтов до и после него: Бродский, Парщиков, Жданов, Соснора, Дашевский, Воденников, Ахматова, Цветаева и многих других.

— Серебряный век — это понятнее. С Золотым посложнее.

(упала сигарета)

Не дай Бог больницу спалить.

Поэтика Ерёменко находит себя на границе смерти и жизни. Причём здесь важна эта последовательность. Как будто именно через что-то не-реальное, ирреальное, метареальное, если угодно, он и познаёт реальное. Возможно, именно поэтому в нём нет никакого надрыва; чувства и эмоции, конечно, есть, но нет надрыва: “Я там умер вчера, и до ужаса слышно мне было, / как по твердой дороге рабочая лошадь прошла, / и я слышал, как в ней, когда в гору она заходила, / лошадиная сила вращалась, как бензопила”. Про надрывность он говорит: “Вот так надо бы рубаху разорвать… А чего рвать-то, если там нет ни хрена толкового?”

Он не тоскует о прожитом, не идеализирует. Его стихи, как и сам он, спокойные и вкрадчивые. Сам Ерёменко полон дружелюбия и отзывчивости: “Запишите мой телефон, — говорит он мне, когда мы прощаемся, — и звоните в любой момент”.

В густых металлургических лесах,

где шёл процесс созданья хлорофилла,

сорвался лист. Уж осень наступила

в густых металлургических лесах.

Там до весны завязли в небесах

и бензовоз и мушка дрозофила.

Их жмёт по равнодействующей сила,

они застряли в сплющенных часах.

Последний филин сломан и распилен

и, кнопкой канцелярскою пришпилен

к осенней ветке книзу головой,

висит и размышляет головой,

зачем в него с такой ужасной силой

вмонтирован бинокль полевой?

Я так и не позвонил ни разу и телефон даже не записал. О чём спросить? Всё время кажется, что у тебя миллион вопросов, а когда оказываешься лицом к лицу, то понимаешь, что все они куда-то исчезли. Остаётся только пустота, без которой всё сходится.

Осень в поэзии обычно связана со старением, умиранием. Для Ерёменко это возможность взглянуть на винтики, которые привинчены к соснам, на то, как устроен этот мир. Когда нарушаются длинные связи, когда бензовоз и мушка дрозофила застревают в сплющенных часах на зиму, появляется возможность взглянуть за них.

В прошлом году на Демагоге вышло интервью с критиком Борисом Кузьминским, который говорит о “метаметафористах” так: “Но в чём был пафос того, что они делали? В том, что они понимали то, о чём я сейчас сказал — поэзия имеет дело только с языком, но они осознавали это не как какое-то благо, а как проклятье. Они осознавали язык как нечто сковывающее и в общем-то лживое. «Как, выдохнув, язык выносит рябь пословиц на отмель словарей, откованных, как Рим. В полуживой крови гуляет электролиз — невыносимый хлам, которым говорим» — это Александр Ерёменко, его стихи не были похожи на стихи метафористов, но тем не менее он к ним примыкал”. Язык нужно рвать, тогда сквозь щели начнёт сквозить то, что лежит за языком. Только через смерть и разрушение проступает первооснова. Это не значит, что надо нарушать закон и вести само-/все-разрушительную жизнь. Ерёменко разрушает язык и смыслы, через которые проступает то, что филологи и критики пытаются определить и назвать, но это не помогает, ведь язык разрушен, значит, и имени тому быть не может.

— Как вы думаете, уже к 80-ым годам было какое-то разделение на ленинградскую поэтическую школу и московскую, или это как-то больше смешалось?

— Это представление было, как говорится, надуманное, начиная, наверное с 20-х годов и потом дальше. Ленинградцы, естественно, больше пытаются дистанцироваться от московских, я думаю; другие вообще не считают московскую школу чем-то серьёзным.

<...>

Да, Соснора вообще. Действительно выбивается из московской, из питерской школы.

Московская поэзия — от архитектуры. Питер-то строгий весь. Они стараются держать эту классическую манеру и псевдоклассическую. Но она слишком цветастая. Оттуда всё: и Бродский, и даже обэриуты все цветастые.

<...>

Я ближе к Москве.

<...>

Да, сейчас все полюбили нового поэта Воденникова. Чего они все в него вцепились? Прочитал я двести раз, но ничего там не нашёл.

Конечно, спокойствие не противоречит его перформативности и театральности. Посмотреть хоть его выступления, где он надевает маску из чего-то, вроде папье-маше, с выпученными глазами, странным носом, а всё для того, чтобы прочитать стихотворение “Я мастер по ремонту крокодилов”. Даже уже в хосписе он артистичен и театрален, чтобы рассказать историю, он встаёт с коляски, он двигает бровями и всячески старается передать атмосферу того момента.

— В 70–80-е очень много происходило перемен. И очень много было процессов. Пусть говорят, что переоценено, — фигня все эти слова. И поэты появлялись, и пропадали в этом застое. Перебери сейчас всех… даже не поэтов, а просто… Если наберётся половина! Просто физическая смерть.

Последние минуты заглушены. Вокруг нас всё время что-то говорили, ремонтировали, ходили, а телефон с включённым диктофоном я положил слишком неудачно. Но самые последние слова слышны, хоть и обрывочно, но контекст восстановить можно.

— Про вас часто говорят, что вы находитесь между метареалистами и концептуалистами.

— Ну, если им нравится, пусть так и думают.

— Мне кажется, это связано с тем, что в ваших стихах есть эта ироническая улыбка.

— Я понял эту мысль. <...> Мысль понятная, да. И это даже нормально…

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

Мы поедем с тобою на А и на Б

мимо цирка и речки, завернутой в медь,

где на Трубной, вернее сказать, на Трубе,

кто упал, кто пропал, кто остался сидеть.

Мимо темной «России», дизайна, такси,

мимо мрачных «Известий», где воздух речист,

мимо вялотекущей бегущей строки,

как предсказанный некогда ленточный глист.

Разворочена осень торпедами фар,

пограничный музей до рассвета не спит.

Лепестковыми минами взорван асфальт,

и земля до утра под ногами горит.

Мимо Герцена — кругом идёт голова.

Мимо Гоголя — встанешь и — некуда сесть.

Мимо чаек лихих на Грановского, 2,

Огарева, не видно, по-моему, — 6.

Мимо всех декабристов, их не сосчитать,

мимо народовольцев — и вовсе не счесть.

Часто пишется "мост", а читается "месть",

и летит филология к черту с моста.

Мимо Пушкина, мимо… куда нас несёт?

мимо "тайных доктрин", мимо крымских татар,

Белорусский, Казанский, «Славянский базар»…

Вон уже еле слышно сказал комиссар:

"Мы ещё поглядим, кто скорее умрёт…"

На вершинах поэзии, словно сугроб,

наметает метафора пристальный склон.

Интервентская пуля, летящая в лоб,

из затылка выходит, как спутник-шпион!

Мимо Белых Столбов, мимо Красных ворот.

Мимо дымных столбов, мимо траурных труб.

"Мы ещё поглядим, кто скорее умрёт". —

"А чего там глядеть, если ты уже труп?"

Часто пишется "труп", а читается "труд",

где один человек разгребает завал,

и вчерашнее солнце в носилках несут

из подвала в подвал…

И вчерашнее солнце в носилках несут.

И сегодняшний бред обнажает клыки.

Только ты в этом тёмном раскладе — не туз.

Рифмы сбились с пути или вспять потекли.

Мимо Трубной и речки, завернутой в медь.

Кто упал, кто пропал, кто остался сидеть.

Вдоль железной резьбы по железной резьбе

мы поедем на А и на Б.