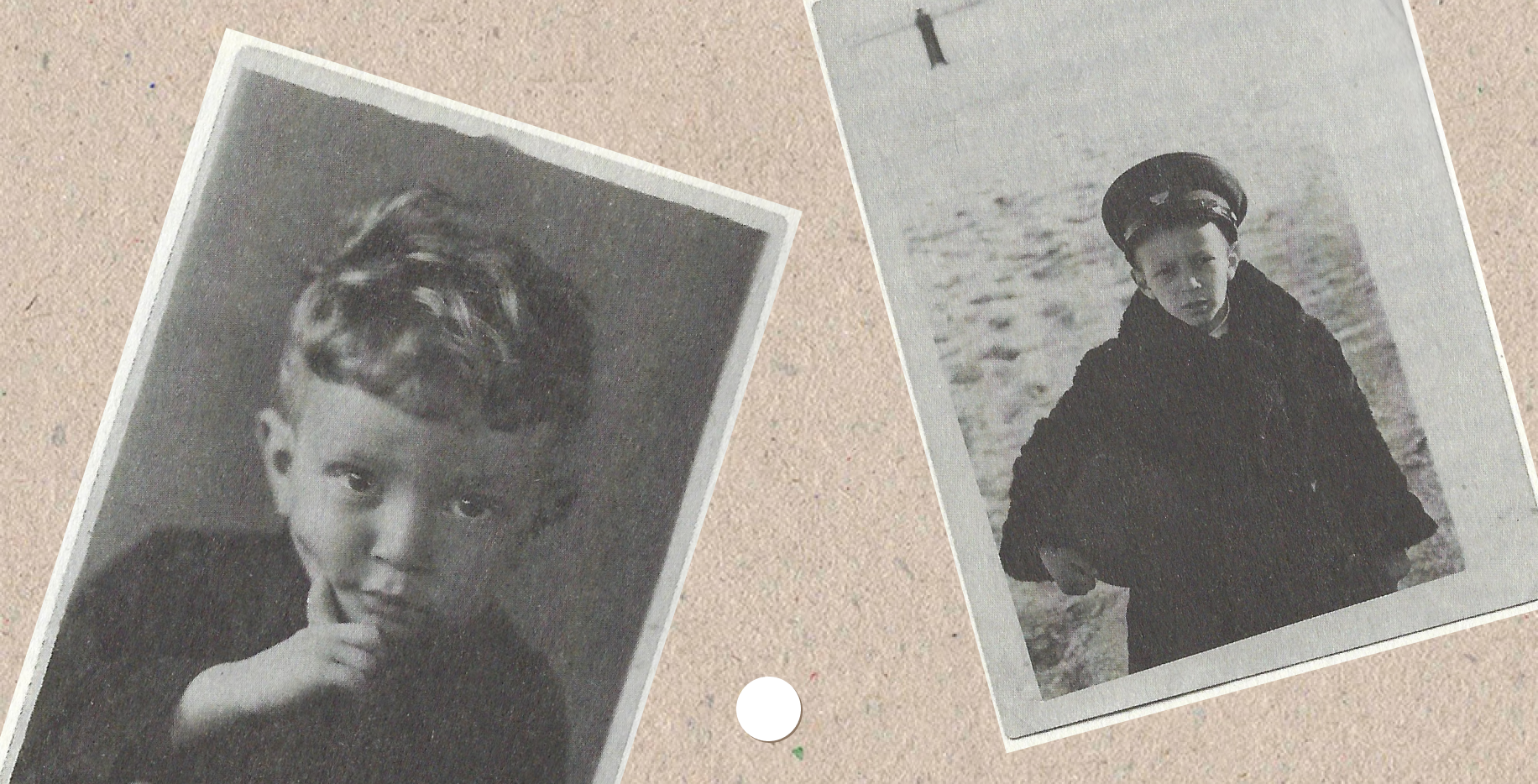

Фотографии из книги "Мама мыла раму"

Книга “Тайный ход” Льва Рубинштейна, вышедшая третьей в рамках горизонтального издательского проекта “24” (в независимых издательствах по всему миру — Тель-Авив, Стокгольм, Москва, Ереван, Берлин — одновременно выходит одна и та же книга), на мой взгляд, объединяет всю рубинштейновскую поэтику.

Казалось бы, несколько стихотворений “в столбик” и неоконченная мемуарная проза — чего ж тут объединяющего? Это и не знаменитые карточки, и не любимые многими колонки, и не что-то экспериментальное, новое. Просто какие-то посты в фейсбуке собрали вместе и опубликовали.

Лев Семёнович Рубинштейн в середине семидесятых годов придумал “стихи на карточках”. Сейчас это закавыченное сочетание выглядит второй фамилией: Лев Семёнович Рубинштейн-Стихинакарточках. Но тогда уже существовали и стихи (ну, например, Александр Петрович Сумароков таким шалил), и карточки (ну, например, Владимир Владимирович Набоков таким шалил), и даже “стихи на карточках” (ну, например, Всеволод Николаевич Некрасов таким шалил). Но Рубинштейн придумал не сам текст, чудесным образом организованный, а пространство между текстами. Оказалось, что если текст разорвать, то окажется, что в промежутках тоже что-то есть.

Это я сейчас немного упрощаю, можно посвятить диссертации (и посвящают же) рубинштейновским карточкам. Да и сами карточки для Рубинштейна не были застывшей формой. С середины семидесятых до примерно середины нулевых (в таких временных границах существует карточка у Рубинштейна) поэт всё время экспериментирует. Здесь я рекомендую “Большую картотеку” — самое полное собрание “стихов на карточках” Рубинштейна, вышедшее в “Новом издательстве” в 2015 году — прочитать подряд от первого до последнего.

От гиперконцептуализма (такое я придумал сейчас слово для обозначения того типа текста, когда он построен на одной выбранной автором логике: напишу-ка я текст, где каждая карточка будет начинаться с “ЭТО ВСЁ”; напишу-ка я текст, где каждая карточка будет начинаться с “можно”; напишу-ка я текст, состоящий из названий несуществующих стихотворений и т.д.) Рубинштейн приходит к тому, что сам он называет “нон-фикшном”, а один из главных рубинштейноведов Марк Наумович Липовецкий “субъективностью”. Проще говоря, в ранних текстах поэт пишет:

Внимание!

Автор среди вас.Автор.

А в поздних своих текстах:

Итак, я здесь!

Отстранённый “Автор” (с большой буквы ещё!) меняется на “я”. Автор из героя текста становится рассказчиком. Он вспоминает о детстве, перелистывает старые фотографии, перемешивает бытовые фразы из разговоров знакомых, соседей, перечисляет родственников и т.д. Одним словом, делает всё то же, что и мы, простые люди.

Одно из самых известных его стихотворений — “‘Мама мыла раму…’”. Рубинштейн написал его в 1987 году. Начинается оно фразами из букваря или из речи ребёнка:

1

Мама мыла раму.2

Папа купил телевизор.3

Дул ветер.4

Зою ужалила оса.5

Саша Смирнов сломал ногу.6

Боря Никитин разбил голову камнем.7

Пошёл дождь.

Скоро мы понимаем, что это набор воспоминаний. Лирический герой (пусть и очень условный) вспоминает своё детство. Впрочем, и эта речь двоится: часть занимают воспоминания, а параллельно разворачивается “погодный” сюжет:

3

Дул ветер.<...>

7

Пошёл дождь.<...>

46

Дул ветер.<...>

50

Пошёл дождь.<...>

73

Всю ночь бушевал ветер, также была и гроза.74

Была ужасная погода, всё изменялось и текло.75

Из-за угла повеял ветер, принёс прохладу и тоску.76

Ударил гром, возникла скука, смятенье пенилось в груди.77

Во тьме свистело и сверкало, град в крышу страшно колотил.78

Верхушки елей трепетали, повисли тучи над крыльцом.79

Вначале было как в начале, но всё закончилось концом.80

Всё было надо мной как прежде, но подо мной шаталась твердь.81

Кружили, падали, и плыли, и уходили кто куда.82

В тот день всё было как обычно.83

Я встал, оделся…

Повтор и разрыв закручивают текст в воронку настолько, что, в конце концов, появляется ритм, а за ним и рифма.

Стихотворение начинается воспоминаниями о детстве: обрывочными, нескладными, прерывистыми. Иногда почему-то в промежутках между воспоминаниями рассказчик говорит нам о погоде (Дул ветер. Пошёл дождь). Но поначалу это почти и незаметно. Но вот он повторяется (Дул ветер. Пошёл дождь). И промежутки растягиваются, на повторе, на повороте, на сгибе что-то идёт трещиной, а из трещины вдруг: Всю ночь бушевал ветер, также была и гроза. Была ужасная погода, всё изменялось и текло. Из-за угла повеял ветер, принёс прохладу и тоску. Ударил гром, возникла скука, смятенье пенилось в груди и т.д. То есть в тексте соперничают логика рассказчика (воспоминания) и логика художественная, эстетическая. Вторая побеждает.

В 2022 году в “Новом издательстве” выходит книга Льва Рубинштейна “Мама мыла раму” — “мемуарная проза о детстве и отрочестве в форме комментария”. Рубинштейн говорит о каждой своей карточке из стихотворения. Почти все они автобиографичны. Например, в стихотворении он пишет:

19

У бабушки был рак.20

Бабушка умерла во сне.21

Я часто видел бабушку во сне.22

Я очень боялся умереть во сне.

А в книге мемуарной прозы комментирует:

19.

У бабушки был ракКогда мне было десять лет, у бабушки был обнаружен рак, и она слегла.

Она болела всё лето и начало осени.

Что я запомнил из тех дней? В общем-то, ничего, кроме огромной резиновой кислородной подушки тёмно-зеленого цвета, которую мама притащила из аптеки. Это было уже за несколько дней до бабушкиной смерти.

Подушка показалась мне красивой и торжественной.20.

Бабушка умерла во снеИ я оказался свидетелем этого.

Мы с бабушкой спали в одной комнате. Среди ночи я проснулся, чтобы сходить в уборную, и обратил внимание на то, что я не услышал ставшего уже привычным бабушкиного громкого хриплого дыхания.

Я как-то сразу всё понял и стал будить родителей.<...>

22.

Я очень боялся умереть во снеБыл такой период. Довольно долгий.

Я даже помню, с чего это началось.

Сидела у мамы соседка Раиса Савельевна и говорила: “Представляете себе — Матвей Маркович, муж Ольги Львовны, лёг спать, заснул и уже не проснулся. Ужас какой!”

С этого момента страх заснуть и не проснуться на долгое время стал самым главным страхом, заслонившим все прочие, включая дикий страх забыть текст торжественной клятвы, которую надо было произнести наизусть при церемонии приема в юные пионеры.

В книге “Тайный ход”, которую Рубинштейн стал писать через год после мемуарного комментария к стихотворению, он описывает тот же эпизод, но почему-то совсем по-другому:

Это была, в общем-то, всего лишь вторая смерть в моей жизни. Первой, когда мне было восемь лет, умерла моя бабушка, мамина мама. Бабушка долго болела и умерла во сне. Мы жили вместе, и я спал с ней в одной комнате. Я проснулся ранним утром от голосов родителей. Они говорили тихо, чтобы не разбудить меня, но я проснулся. Я не слышал отдельных слов, но я понял, что произошло. И я, помню, плотно зажмурил глаза, притворившись спящим. Почему и зачем я так поступил, я не помню, точнее, не знаю.

После этого я долгое время боялся заснуть, потому что боялся не проснуться. Как бабушка. Со временем это прошло но было это довольно долго, года полтора или даже два.

В первом случае ему десять лет, когда умирает бабушка, во втором — восемь; в первом случае он проснулся, понял, что она умерла, и разбудил родителей, а во втором — проснулся от тихих голосов родителей; в первом случае боялся умереть во сне, потому что соседка сказала, что так умер Матвей Маркович, а во втором — потому что так умерла бабушка.

Все эти детали незначительны, память может их исказить. Но тем искажения и интересны, что они остаются в прозе. Мы не знаем, какое из двух описаний более достоверно, они существуют в памяти автора и в его текстах на равных правах.

То же происходит и в стихах: разрывы между карточками становятся не просто визуальным приемом, но приёмом авторского высказывания. Разрывы между воспоминаниями во многом и становятся центральным элементом рубинштейновских стихов.

Это не воспоминания, а вспоминание. То есть здесь важен сам процесс работы памяти — не исторической или, прости Господи, коллективной, но личной, частной, а потому необъективной и даже ущербной.

Лев Семёнович Рубинштейн всё время убегает от определения, от попытки его пришпилить булавкой и сказать: он вот такой. “Стихи на карточках” — это стихи? На первый взгляд — определённо. С другой стороны, если автор так легко переделывает стихотворение в мемуарную прозу, то карточки становятся заготовками для чего-то большего, концентратом текста, который можно развести в прозу.

В 1985 году Рубинштейн пишет стихотворение “Примеры для подражания. Тетрадь 1”, внутри которого есть кусочек:

34

Безветренно в могиле,

Несолнечно в гробу.

Ты спросишь: что мы забыли

На этом берегу?35

Придётся за семь вёрст скакать,

Чтоб киселя хлебнуть.

Ничего, что нечего сказать, —

Скажи хоть что-нибудь.36

Последний час назначен

На некоторую ночь.

Ты спросишь: нельзя иначе?

А я чем могу помочь?37

Придётся взяться за уздцы,

Пока свет не погас.

И пусть летят во все концы

Обрывки магических фраз.38

Одни лишь картины детства

Согреют и спасут

От горького сиротства,

Переполнившего сосуд.39

Придётся многое забыть

И заново начать,

Чтоб быть всегда, всегда чтоб плыть,

За всё чтоб отвечать40

Нет истинности текста,

Есть истинность пути —

В зависимости от контекста

Мы знаем, куда идти.41

Придётся так на свете жить,

Как ты и раньше жил.

А если голову сложить,

То так, как заслужил.

В книге “Тайный ход” это стихотворение издано как самостоятельное, не в виде карточек с небольшими изменениями, ломающими ритм. Значит, стихи на карточках концентрат не только прозы, но и, собственно говоря, стихов. Более того, в очень хорошей статье Ирины Сурат о стихах из сборника “Тайный ход” этот текст рассматривается как одно из поздних стихотворений “в столбик”. Но тем не менее она пишет о зыбкости границы между стихом и прозой в этом тексте:

“Лишь в зависимости от того или иного контекста / Мы знаем, куда нам идти”. Про “контекст” как будто взято из научной статьи, но в нём-то всё и дело. Это слово подсвечивает пафосное высказывание и настраивает наше восприятие — “в зависимости от того или иного контекста” стихи оказываются пафосными или нет, смешными или трагическими. Теперь у нас есть контекст — “Куплеты под занавес” стали реально завещательными после того, что случилось с автором. Кроме того, фраза про контекст создает границу стихов и прозы — ту границу, о которой Лёва думал и говорил (в том числе на последнем своем публичном чтении 8 декабря 2023 года в Пространстве “Внутри”), которую остро ощущал, демонстрировал, разрушал. Всё это — тонкие стилистические настройки, характерные для поэтического почерка Льва Рубинштейна.

Даже мемуарная часть “Тайного хода” начинается с ритмизованного текста: “В минуты жизни трудные я с давних пор привык спасаться, включая на полную мощность механизмы памяти…”. Начинается с “Молитвы” Лермонтова (“В минуту жизни трудную / Теснится ль в сердце грусть…”), но уходит от неё, продолжая ямб, а потом и ритм обрывается.

Память — одна из главный (а может быть, и главная) тем “Тайного хода”:

Там же жила её сестра Валя, носящая, в соответствии с традициями двора, тоже другую какую-то фамилию, какую — не помню. Нет, помню, Арсеньева.

Или в другом месте:

Помню, помню. Сколько себя помню, помню и это. Помню, что в один из самых тёмных и студеных дней года всё прогрессивное человечество с небывалым подъёмом отмечало день рождения великого вождя и учителя. И отмечало до тех пор, пока…

Ладно. Об этом учителе и вожде я ничего говорить и писать не буду — хватит уже, я считаю. Хватит. Я лучше расскажу про что-нибудь совсем другое. Про свадьбу, например. Да, представьте себе, про свадьбу!

И ещё один пример из текста:

И до сих пор в тех или иных жизненных, общественных или политических ситуациях я время от времени вспоминаю о том, что значит “перекрутить фитиль”. Я-то знаю. Я-то помню…

Начав вспоминать, остановиться уже невозможно. И все эти выплывающие наружу антикварные кадры, сцены и обрывки навсегда уже со мной.

Я помню клубящихся в густом котлетном дыму тёток в разноцветных халатах, вертлявого мальчика Костю, пытавшегося шваброй вытащить из-под тумбочки закатившийся туда резиновый мячик, девочку Таню с куклой Розой в руках, седого и растрёпанного Соломона, стоявшего в дверях с шахматной доской и бессмысленной улыбкой, помню всё.

В этой маленькой книжечке Рубинштейну вновь удаётся совместить стих и прозу, лишив их всяких границ, обнаружить в себе ненадёжного рассказчика-ребёнка и забывающего старика, всех запутать и остаться неопределённым и неопределимым.

Рассказывают, что когда издатель Андрей Курилкин собирал и приводил в надлежащий вид рассеянные по миру тексты, архивы, карточки для “Большой картотеки”, оказалось, это не так-то просто, потому что рассеянность привела к тому, что некоторые тексты оказались в разных редакциях, и на вопрос, какая из них правильная, Рубинштейну приходилось смущённо отвечать: “Понятия не имею”.