После начала новой волны эмиграции из России поэты “незамеченного поколения” получили столько внимания, сколько не получали, кажется, последние 100 лет. Им записывают трибьюты, о них читают лекции и создают проекты. Но всё же полностью они не были забыты никогда.

В 1960-х годах советские цензурные ограничения вокруг тем гражданской войны и белой эмиграции немного ослабли. На волне этой либерализации в 1974 году в Москве тиражом в тридцать тысяч экземпляров были изданы вместе две автобиографические повести Вадима Андреева “История одного путешествия” и её продолжение “Возвращение в жизнь”. Наверное, для советского цензора, пропустившего книгу в печать, это была история раскаяния белоэмигранта, который осознал свои ошибки и вернулся на родину. Если Андреев и старался сделать свой текст более советским, то дело было не в нравоучениях. Надо было придумать, как рассказать читателям о той далёкой и непонятной жизни, которой никто из них не знал.

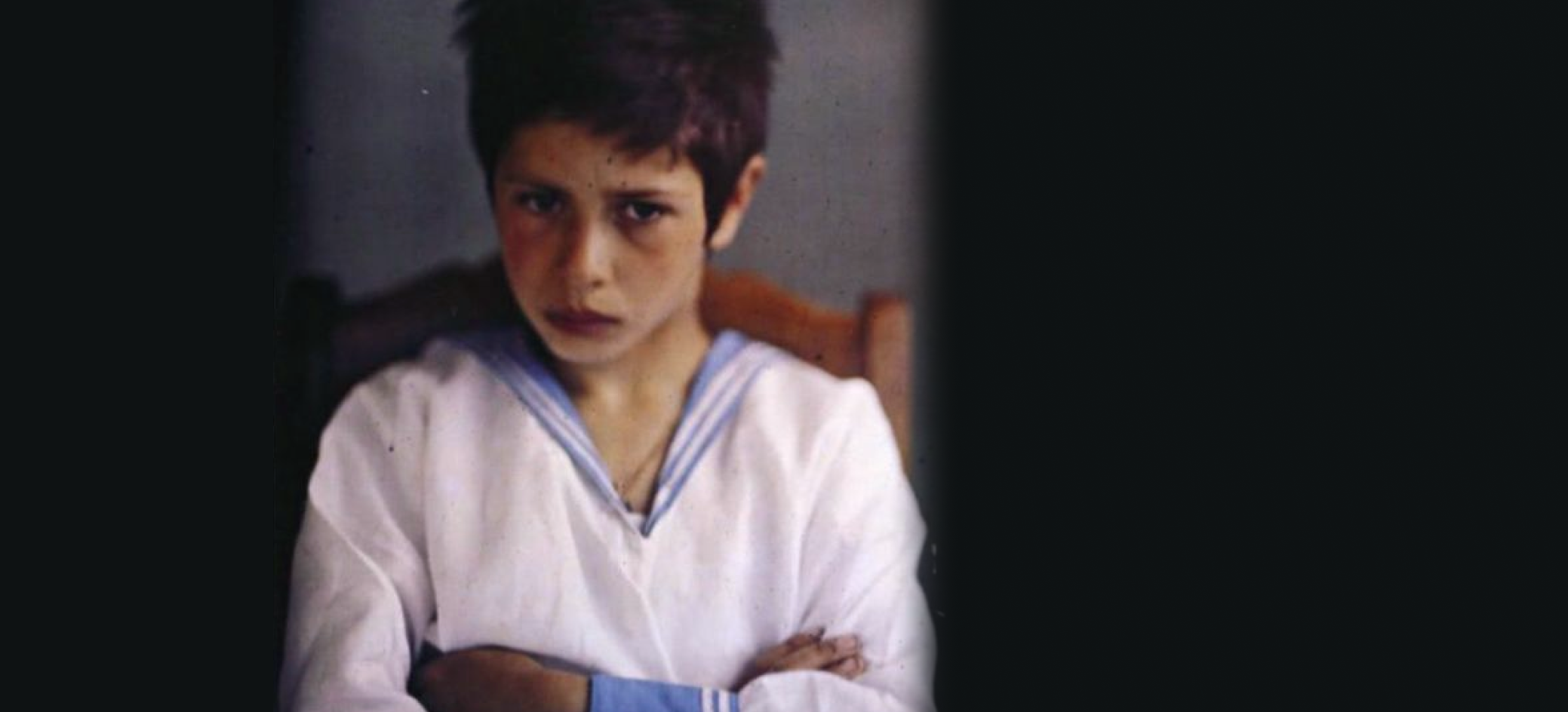

Вадим Андреев (1902–1976), сын Леонида Андреева, одного из самых известных и скандальных писателей Серебряного века, не порывал навсегда с новой Россией. Он рано стал печататься в сменовеховском журнале “Накануне”, а уже через несколько лет после отъезда, в 1924, подал прошение на возвращение в Советский Союз, но, не дождавшись ответа из консульства, уехал в Париж, где ему дали стипендию. После Второй мировой он, как и многие эмигранты, поверил, что после победы в войне СССР изменится в лучшую сторону, и вступил в Союз советских патриотов. Андреев получил советское гражданство, но не успел приехать в Россию: пришла открытка от его брата Данилы, писателя и философа, в которой тот смог эзоповым языком намекнуть, что Вадим ни в коем случае не должен возвращаться.

Вскоре Данилу арестовали вместе с семьёй и он на десять лет попал во Владимирский централ, где тогда держали многих высокопоставленных политических заключённых, в том числе видных деятелей эмиграции Василия Шульгина и князя Петра Долгорукого. Вадим Андреев вместо Советского союза переехал в Нью-Йорк, где нашёл работу в издательском отделе ООН. Первый раз он приехал в СССР только в 1957, после смерти Сталина и освобождения брата. Сын Вадима Александр вспоминал, что, несмотря на арест брата, отец продолжал симпатизировать советской власти. Встречи с братом, с Н.Я. Мандельштам и другими жертвами репрессий, видимо, изменили его мнение. В 1964 он с женой помог Солженицыну вывезти из страны фотоплёнки с его произведениями. Так на Западе оказался, например, роман “В круге первом”. Вадим Андреев умер в Швейцарии в 1976 и был похоронен в Париже на православном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Две повести Андреева не похожи друг на друга. “Возвращение в жизнь” — типичные эмигрантские мемуары с жанровыми сценами из берлинской жизни, воспоминаниями о знаменитых современниках и поэтических встречах. Ничего из этого нет в “Истории одного путешествия”, повести о первом годе эмиграции Андреева, которая мало чем напоминает привычную эмигрантскую литературу. Само слово “эмигранты” упоминается в тексте только один раз и то по отношению не к главным героям, а к толпам русских в Константинополе, где Андреев оказывается проездом. Сюжет “Истории” больше напоминает приключенческий роман. Семнадцатилетний юноша в разгар гражданской войны решает отправиться воевать добровольцем в Белую армию, но на середине пути в Марселе становится известно, что войска Врангеля в Крыму разбиты. Его это не останавливает, и он с несколькими товарищами решает во что бы то ни стало попасть на Кавказ, примкнуть там к повстанцам и продолжить борьбу с большевиками.

“История одного путешествия” начинается фразой “После смерти отца, зимою 1919–1920 годов, я не думал о России”, которая сразу обозначает две сквозные темы всей повести. Семнадцатилетний Андреев стесняется того, что он сын знаменитого писателя, и пытается добиться всего сам. Но именно имя и родственные связи спасают его в самые трудные моменты. Андреев много иронизирует и над гордым собой в юности и над встречными, которые восторгаются отцом, толком не понимая, кто это. Такие встречи становятся абсурдными. В Гельсингфорсе ему выдают паспорт, где в графе “профессия” написано “Сын Леонида Андреева”. В Батуми власти независимой Грузии задерживают отряд и сажают их в тюрьму, выбраться из которой без документов невозможно, а охранники не поддаются ни на какие уговоры. Наконец, в качестве последней меры Андреев рассказывает о своём отце, и это тут же меняет дело. После попытки подтвердить его слова с помощью энциклопедии тюремщики добреют и начинают уважительно расспрашивать об Андрееве-старшем, путая его то с Горьким, то с Куприным.

Андреев подчёркивает, что вступил в армию не из патриотических чувств, а в поисках жизни вне дома. Размышлять о России и своей связи с ней он начинает уже в эмиграции, признавая при этом, что не знает страны, за которую ушёл воевать.

Ведь я не знал России — всё моё детство прошло в Финляндии, правда, всего лишь в шестидесяти километрах от Петербурга, но в стране безбытной, полурусской, полуфинской, среди суровой природы Карельского перешейка, суровой и прекрасной, но всё же далёкой природе средней России, о которой я знал только по рассказам и книгам.

Источником связи с Россией становится один из спутников Андреева Федя Мятлев, выходец из крестьян и бывший семинарист. Он добродушен, застенчив и набожен, но не кажется идеальным народным персонажем вроде Платона Каратаева. Первый же монолог Мятлева становится исповедью об ужасах войны.

Расстреливали мы крестьянина того самого села, где мой отец был дьяконом. Я хорошо знал расстреливаемого, и, пока мы стояли с примкнутыми к ноге винтовками и ждали приказа, я никак не мог отделаться от воспоминания о том, как прошлым летом мы купались с этим самым мужиком после сенокоса и я заметил у него на спине большую, покрытую волосами родинку. Его поставили к дереву, спиной к нам, и я угадывал под серой рубахой эту родинку. Вы понимаете, как это страшно — стрелять в спину, в такую знакомую спину.

Вадим Андреев не бравый солдат или отважный путешественник, а хороший, но наивный юноша, который не знает войны. Сражение с красноармейцами, кульминация повести, описано коротко и без эпического пафоса: только несколько перебежек и очередей выстрелов, которые видит главный герой. Всё происходит будто в полусне, однополчанам Андреева приходится постоянно его одёргивать и возвращать к реальности, где нельзя забывать об опасности. Сам он не до конца понимает, где оказался.

В первый раз за этот день я ощутил не страх — это ещё не было страхом, — а странное сосущее чувство, похожее на то, которое я испытывал мальчишкой, когда, набедокурив, я ждал, что вот-вот мой проступок заметят взрослые. Любопытство потухло, я перестал прислушиваться к показавшемуся мне поначалу забавным и весёлым жужжанию рикошетирующих пуль, к тяжёлому гудению снарядов, по-прежнему парами пролетавших над головой.

Гораздо важнее войны само путешествие из Франции в Грузию и оттуда в Константинополь. Дорога оказывается изнурительной. Путешественники постоянно нуждаются в деньгах, еде и транспорте, страдают от вшей и болезней. Андреев не скрывает пережитого, описывая его с физиологическими подробностями, но не запугивает читателя, а иногда и шутит надо всем, что было, спустя полвека.

На теле появились незаживающие расчёсы, вся одежда горела на мне, и в тех редких случаях, когда мне удавалось снять халат, я придерживал его рукою, боясь, что он самовольно убежит от меня.

Отдельной темой становится постоянное чувство голода. Редкие и скудные приёмы пищи описаны, кажется, подробнее любых других событий.

За мною следовал по пятам пронизывающий всё тело, как северо-восточный ветер, острый и неутолимый — неутоленный голод… За двенадцать дней я ел три раза: однажды кусок хлеба и тарелку бобов получил в бесплатной столовой, в другой раз — мамалыгу, сваренную Плотниковым в гимназической печке (бог его ведает, какими путями он раздобыл фунт кукурузной муки), и, наконец, двух чёрных нырков, за версту пахнувших рыбою и сваренных нами всё в той же гимназической печке.

Андреев всю жизнь считал себя в первую очередь не писателем, а поэтом. В 1924 году в Берлине вышел его первый сборник “Свинцовый час”. В нём, он, как и многие другие авторы “незамеченного поколения”, пытается найти поэтический язык, которым можно было бы говорить о новой реальности. Одно из стихотворений начинается так:

Слова пушистые и лёгкие, как пряжа,

Как протаявший снег на моей земле

Разве выскажешь ими солёную тяжесть

Нагих и голодных лет?

Стихи о мучительном чувстве невыразимости чередуются с импрессионистическими зарисовками морских пейзажей и веймарского Берлина.

Однако языком, на котором получилось рассказать о пережитом, в итоге стала не авангардная поэзия, а достаточно простая, без излишеств проза, которая описывает всё “как есть”.

Возможно, именно честный рассказ о войне стал тем связующим звеном между эмиграцией и личный опытом советских людей, которое позволило адаптировать эмигрантскую историю и сравнить её со своей жизнью: той же гражданской войной, голодом и Второй мировой. Это история о человеке, который из-за череды случайностей и спонтанных решений оказался в центре событий, откуда он пытался выбраться в соответствии со своими представлениями о должном.

Сегодня автофикшн — один из самых популярных жанров русскоязычной литературы, а эмиграция и ужасы последних лет — одна из его главных тем. Повесть Андреева становится в этом контексте примером того, как можно без лишнего пафоса писать о случившемся, не изобретая новых, выбивающих из колеи форм, а, наоборот, спокойно рассказывая свою историю понятным языком.