— Ольга Олеговна, пройдёмте со мной. — Вместе со словами изо рта выпрыгнули ядовитые капельки и попали мне на шею: с тех пор там несколько чёрных родин-ок.

Я даже улыбнулась, но не повернула головы в сторону мужа — она могла отвалиться и закатиться под железную будку, в стекле которой подсвечивалась взъерошенная химера. Муж уже перешёл границу родины через ритуальное избавление унижением, из него выпало несколько граммов души — он вывернул их этой химере прямёхонько в окошко будки; её взгляд не сумел его заморозить — муж обезоруживал честной улыбкой. Теперь он всё равно уже не имел здесь власти, вглядываясь в мою спину из-за черты чистой зоны.

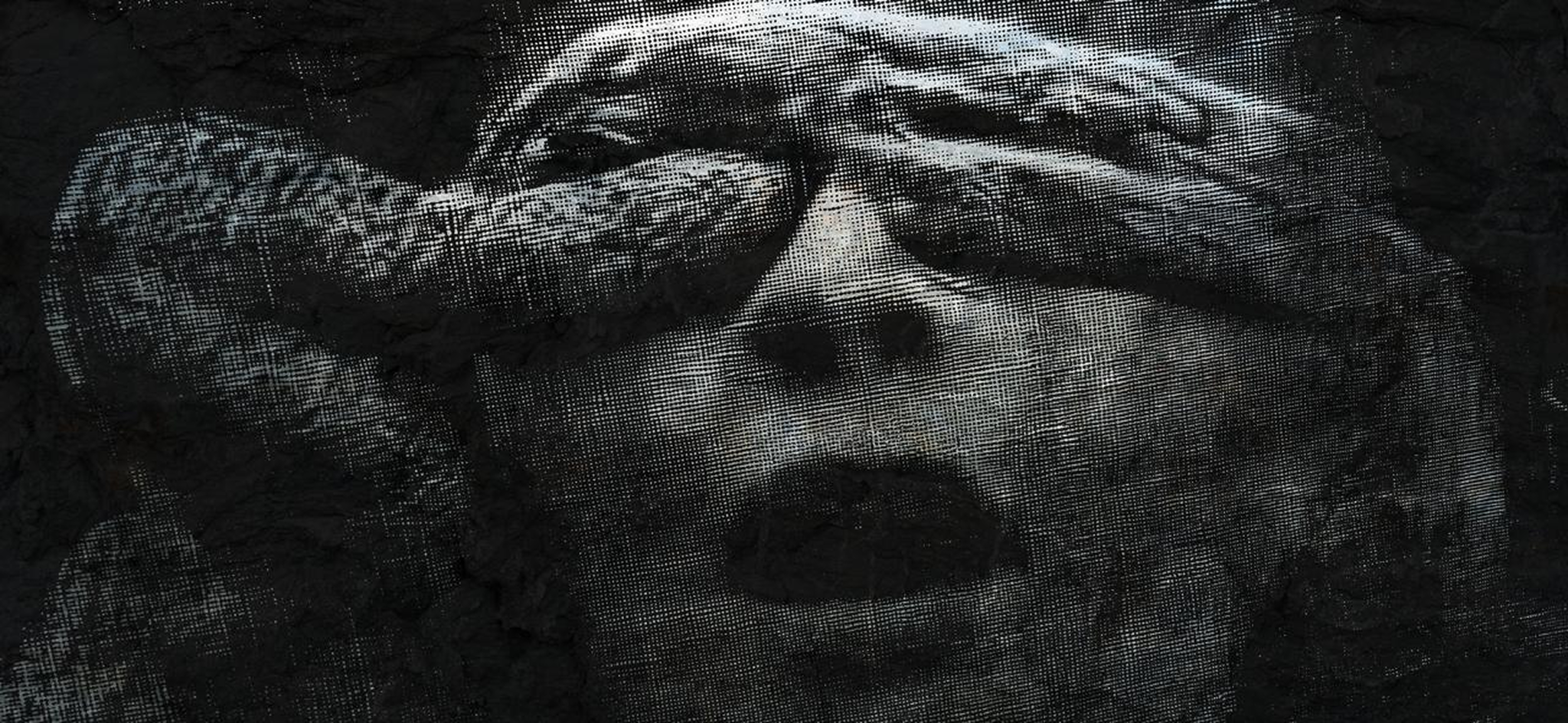

Я последовала за полупрозрачным человеком. Силуэт собирался из бледно-синих и серых разводов, на плечах перемигивались жёлтые полосочки, когда человек дёргался. Недавно я пробовала акварель на тонкой бумаге, не зная, что краска проедает насквозь обычный лист А4, предназначенный для принтера. Капнула на бумагу разными цветами в одно и то же место — получились импрессионистские разводы, напоминающие гримасы чудовищ подземного мира. Контуры акварели превращали их в орущие рты и наливающиеся кровью яблоки глазниц. Я увидела такие же, но живые, когда меня завели в коробку: несколько красочных гримас кинулись навстречу.

— Ольга Олеговна, расскажите, откуда и куда путь держите, долго ль коротко ль летели, да какие цели преследовали глубинные? То ли смелая вы слишком, то ли супостатскую сторону занять решили? Видим, знаками бесовскими вся ваша грамота усеяна. Стало быть, на ту сторону захаживали?

— Стало быть, захаживала.

— По какому-такому делу к врагу наведывались?

— Так я не к врагу. Я это…к бабушке с дедушкой.

Было сложно разобрать их язык. Он казался знакомым, но вопросы ставили в тупик. Я старалась придерживаться простых «да» и «нет», чтобы не запутаться ещё больше, не сбиться.

Жар валил из белых змей, прибитых вдоль стен. Те шипели время от времени, нагоняя духоту, облизывали языками мою шею, укутанную в шерсть собаки. Голова под шапкой вспотела. Это маленькими капельками выходило варево из парацетамола и мёда, которым я спасалась последние дни. Моя земля всё яростнее пыталась вытравить меня из себя, как вирусную клетку, которая влезла в организм, нарушая порядок. Я коснулась лба незаметно, чтобы не привлекать внимание к влажной коже. Змеи вились по лбу и щекам плющом.

К слову, коробка не была тёмной, какой можно было её себе представить в этом действе. Наоборот: на стенах, на потолке, из всех углов били по глазам софиты, выставленные специально для подобных спектаклей. Я застыла на одном софите на несколько секунд, не отводя взгляда, и он пробил мне сетчатку. Я моргнула несколько раз, сбивая морок, но оказалась на сцене, где ноги прибиты к уродливому полу из мраморной крошки, где зрителей нет, вокруг чернота, и только наша пьеса проигрывается в лучах прожекторов. Хоть бы музыку кто включил.

— И где они, ваши бабуля с дедулей?

— Умерли давно.

— Прям вот так взяли и умерли что ли? Одновременно прям? — Корчились акварельные гримасы, запрокидывая пылающие головёшки. Я видела нервы их зубов через маленькие кариесные дырки.

Когда я ходила в театральный кружок, учитель любил повторять: «Сцена не терпит притворства». Я понимала, что следует не играть, а жить свою героиню, прочувствовать её в себе от макушки до пят и хотя бы на время забыть, вычеркнуть себя из себя жирным спиртовым маркером, чтобы на вопросы отвечала не я, а какая-то другая женщина внутри меня, более сильная и терпеливая.

С удовольствием полезли мурашки на распаренной под пуховиком спине. По эту сторону границы было минус пятнадцать и ночь, но в аду всегда жарко. Жарко и очень светло.

Куколку-марионетку на коробочной подручной сцене, меня заставляли танцевать на носочках, перепрыгивая с вопроса на вопрос, с ответа на ответ, искусно балансировать под заведённую мелодию из шкатулки. И раз — пам-пам — и два — пам-пам, плие, батман, встали…

— Сидеть! С кем общаетесь там?

— Ни с кем.

— Родственники? Друзья? Соседи? Соседи же были? Были?

— Не помню.

— Давайте мы поможем.

Плие, батман, покружиться — не упасть. Может быть, температура не сбилась, и я просто уснула в разогретой машине? Нужно проснуться. Нужно срочно проснуться, чтобы не оступиться, не сорваться. Танцующих сто лет назад на допросах предупреждали: «Три шага в сторону считаются побегом — расстрел на месте». Мне некуда было бежать: я не спала.

Я нащупала справа от себя рюкзак-ручную-кладь, достала одну из книг с текстом на мёртвом — для них — языке и протянула вслух заклинание:

А хто від правди ступить на півметра, —

душа у нього сіра й напівмертва.

Не буде в ній ні сили, ні мети,

лиш без'язикі корчі німоти*.

На последнем звуке мой паспорт в руках бесполого полупрозрачного человека загорелся маленьким факелом и просочился сквозь пальцы. Я успела подставить снизу ладонь, чтобы поймать кусочки. Серо-синие размытые пятна выгибались и орали, постепенно растворяясь в ярких лучах; коробка — это картон, она легко впитывает в себя краски на водной основе. И легко сгорает, не оставляя следов. Змеи сползли с моего лица, мурашки втянулись обратно.

Я вышла из коробки и подняла голову — муж, не шевелясь, всё ещё ждал меня на той стороне. Оставалось сделать последний шаг. Остатки пепла размазались и только испачкали напоследок мне руку чёрным. Следы и навсегда зависшее в воздухе заклинание — это всё, что осталось от меня по эту сторону границы. Это была моя лучшая роль, которую я могла сыграть в этом театре абсурда.

*Отрывок стихотворения «Псалом 1» украинской писательницы Лiны Костенко