1.

Иногда время наливается стихами, разбухает так, что через кожу становится видно жилы. Это красиво только поначалу, скоро оно превращается в уродство и пошлость.

Одна знакомая недавно сказала, что ей некомфортно чувствовать себя небеременной. То же происходит и в языке: некоторые слова, фразы или даже сочетания звуков особенно склонны к раздвоению, почти беременности. Так неполитый вовремя цветок скоро станет нашёптывать о бренности бытия, а кровь всегда будет идти под ручку с любовью. Поэтому поэтические времена предшествуют эпохе пошлости, ведь слова могут двоиться только до известного предела, потом им нужно вернуться в тело.

Таким временем поэтического слова был, конечно, Серебряный век. Но уже к концу его ощущался переизбыток пафоса. Основатель формализма Виктор Шкловский в автобиографической книге «Сентиментальное путешествие», изданной в 1923 году, вспоминал: «Внизу ходил, не сгибаясь в пояснице, Николай Степанович Гумилёв. У этого человека была воля, он гипнотизировал себя. Вокруг него водилась молодёжь. Я не люблю его школу, но знаю, что он умел по-своему растить людей. Он запрещал своим ученикам писать про весну, говоря, что нет такого времени года…».

В эпоху, которую называют второй волной русского авангарда, то есть в 1950–1980-х годы, происходило осмысление наследия Серебряного века. Многочисленные увядшие цветки и вёсны нужно было приладить к реальной жизни, вернуть в поэтический язык, но каким-то новым способом.

Летом 1966 года Леонид Аронзон пишет:

Мадригал

Рите

Как летом хорошо — кругом весна!

То в головах поставлена сосна,

то до конца не прочитать никак

китайский текст ночного тростника,

то яростней горошины свистка

шмель виснет над пионами цветка,

то, делая мой слог велеречив,

гудит над вами, тонко вас сравнив.

Наверное, строчка «Как летом хорошо — кругом весна!» вполне может описать всё творчество Аронзона: бессмыслица, абсурд, в основе которого лежит поэзия. Автор будто отрывает литературу от языка по шву логических связей, однако это нисколько не вредит, не разрушает стих, наоборот, Леонид Аронзон создаёт таким образом параллельный поэтический мир. Этот новый мир в чём-то напоминает наш, но обычная физика там не работает, законы гиперболизированно поэтические.

Обратная сторона поэтического штампа — Игорь Холин, написавший в конце 1950-х годов цикл «Жители барака» и сразу ставший звездой неофициальной литературы:

* * *

В углу во дворе у барака сарай.

Повесился в нём кладовщик Николай.

Немало он продал и пропил добра —

Ревизию делали в складе вчера.

Стоял на дворе ослепительный май...

Народ окружил злополучный сарай.

На первый взгляд анти(/контр-)поэтичная речь («В углу во дворе у барака сарай») на самом деле имеет свою традицию поэтов-графоманов, вроде капитана Лебядкина из «Бесов» или Козьмы Пруткова — отсюда пошло чрезмерное «Стоял на дворе ослепительный май» с обязательным многоточием в конце.

2.

Конец 1950-х и 1960-е — это время новых стихов; снова нужна весна. Недаром сам период часто называют оттепелью по довольно слабой повести Ильи Эренбурга.

Весна — начало, растекание, рождение, любовь, воскресение, оттаивание. Просыпается природа; Христос распят, но воскресает; люди скидывают шубы, валенки и варежки, надевают сарафаны и лёгкие пиджаки.

Осень–зима — умирание, замерзание, ужимание, засыпание, расставание. Природа погружается в сон; краски, запахи и вкусы исчезают, обнажая всю чёрно-белую скрипящую подноготную; люди надевают огромную бесформенную одежду, теряя красоту и характер.

Это один из сильнейших образов, потому что вся литература построена на нескольких фундаментальных противопоставлениях: «рождение — смерть», «любовь — ненависть», «встреча — расставание»… Словом, я думаю, вы поняли незамысловатую мою мысль.

Это характерно не только для Серебряного века или Хрущёвской оттепели — все эти образы и противопоставления и составляют всю культуру. Это миф. Но для поколения Холина и Аронзона необходима была новая мифология, новая религия, новая весна, новое описание мира.

Я нисколько не собираюсь искать рифмы их судеб или пересечения в их взглядах на мир и литературу — нет, это два разных человека, два разных поэта. Леонид Аронзон родился и жил в Ленинграде в еврейской семье инженера-строителя и врача, Игорь Холин — в Москве в семье белошвейки и офицера царской армии. Между ними почти двадцать лет разницы. И хотя начинают (во всяком случае, мы можем судить по дошедшему до нас) они писать стихи почти в одно время, для Холина это было позднее начало после беспризорничества, фронта (он закончил войну в Праге в звании капитана Красной Армии) и зоны, а для Аронзона — естественное продолжение его институтской (тоже непростой, надо признать) жизни с богемными друзьями — Алексеем Хвостенко, Анри Волохонским, а позже — Бобышевым, Найманом, Рейном и, конечно, Бродским. Однако есть в их стихах одна примечательная общая (невольно) деталь.

Недавно в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла монография Петра Казарновского «„Изображение рая“. Поэтика созерцания Леонида Аронзона», о которой бы мечтать каждому поэту. В ней Казарновский пишет:

Всё наследие Аронзона свидетельствует об исключительно интенсивной жизни человека, который не хотел быть поглощён происходящими вокруг него уродством и бессмысленностью, но и не выражал этого в форме открытого сопротивления. Вместе с тем поэзия Аронзона, знавшего и осознававшего бездны, обступающие человека, и в первую очередь — бездну внутри самого человека, полна света, солнца, любви, чувственного удовольствия от красоты. Однако надо иметь в виду, что Аронзон говорит не о самой красоте, а о её восприятии, а само «красивое» как бы выведено за текст: оно превышает возможность быть описанным. Воздействие красоты на автоперсонажа — один из пределов поэтического высказывания:

<…> Я стою перед тобою,

как лежал бы на вершине

той горы, где голубое

долго делается синим.

Что счастливее, чем садом

быть в саду? И утром — утром?

И какая это радость

день и вечность перепутать!

Характерно, что красоту Аронзон часто ассоциирует с «раем» — в таком обозначении эта эстетическая категория наполняется и духовным, религиозным смыслом, невозможным в рамках официальной литературы; правда, религиозность не следует и преувеличивать. Однако своё творчество поэт определяет именно как «изображение рая».

То есть в этом ироничном «Как летом хорошо — кругом весна», кроме самой шутки, есть и наивная правда. Это не только насмешка над поэтическим штампом, но и попытка найти в нём жизнь и внутреннюю красоту.

Игорю Холину повезло меньше, о нём нет такой полной монографии, но есть несколько отличных статей. Филолог Евгений Лобков в тексте 2004 года «„Страшный мир“ Игоря Холина» писал о структуре барачного пространства в цикле Холина:

Каждое стихотворение, взятое по отдельности, — автологично, гипертекст — металогичен.

Только в гипертексте существует ОБРАЗ БАРАКА, фрагментированный в отдельных стихотворениях. Этот образ — главное открытие Холина. Как социокультурное явление он слишком велик, значителен и сложен, чтобы уместиться в миниатюре из десятка-другого отборнейших слов.

Холин — поэт космического мышления. Барак — микрокосм.

<...>

Барак — закрытая система. За его пределы «барачные» не выходят, тем паче не уходят — нет счастливчиков, вырвавшихся из барачного ада, переселившихся хотя бы в коммунальный рай. Попытки вырваться обречены.

Советская послевоенная и послесталинская действительность — нищая жизнь, угрожающий соцреализм, серость, затравленность и затхлость — заставляют этих двух авторов создавать (отметим отдельно: независимо друг от друга) ад и рай, которые так будут похожи в своей основе, но совершенно противоположны в цели.

3.

Цикл «Жители барака», который Игорь Холин начал ещё в середине 1950-х (окончательно он оформился только к концу десятилетия), был впервые издан только в 1989 году. Ещё через десять лет, в год его смерти, «Новое литературное обозрение» выпустит «Избранное. Стихи и поэмы» Холина, куда тоже, конечно, войдёт знаменитый цикл. Однако композиция цикла будет уже другая, будет он открываться стихотворением, которое в прижизненном издании было в середине книги. Оно, правда, во многом задаёт пространство всего барачного мира:

* * *

Заборы. Помойки. Афиши. Рекламы.

Сараи — могилы различного хлама.

Синеет небес голубых глубина.

Квартиры. В квартирах уют, тишина.

Зеркальные шкапы. Комоды. Диваны.

В обоях клопы. На столах тараканы.

Висят абажуры. Тускнеют плафоны.

Лежат на постелях ленивые жёны.

Мужчины на службе. На кухнях старухи.

И вертятся всюду назойливо мухи.

Безглагольный мир — грязный и неприятный: «Заборы. Помойки. Афиши. Рекламы». С этого начинается в посмертном сборнике описание барачного пространства улицы. Рассказчик (позволим себе такое слово) оглядывается вокруг: нет никакого движения, только безликие квадратные и вытянутые предметы. «Сараи — могилы различного хлама» — это место смерти, гоголевского Плюшкина. Потом он поднимает голову наверх: «Синеет небес голубых глубина». Это снова поэтический штамп: звук здесь его только усиливает: «сине-небес», «голуб-глуб». Может стошнить от такой сахарной сусальности. И здесь впервые появляется глагол, движение, жизнь. Но рассказчик опускает взгляд снова вниз и описывает человеческое жилище: вот тут-то должна ведь быть жизнь, на то оно и жилище! «Квартиры. В квартирах уют, тишина», — радуется уже читатель, но подозрительно снова пропадают глаголы, а дальше ещё хуже: «Зеркальные шкапы. Комоды. Диваны», — повтор первой строки. «В обоях клопы. На столах тараканы», — первые живые существа, которых замечает говорящий, но и они без движения. Рассказчик снова поднимает глаза наверх, к потолку: «Висят абажуры. Тускнеют плафоны», — снова появляется глагол. Но глагол ложный для нас, он не описывает действия, наоборот, только его отсутствие. «Лежат на постелях ленивые жёны», — опускает он взгляд вниз. И снова сусальность звучания: «лежа-на-ля-лени-жёны». Снова пропадает глагол в следующей строке: «Мужчины на службе. На кухнях старухи». И снова появляется в последней: «И вертятся всюду назойливо мухи». Домашний мир повторяет мир уличный, внешний, но с искажением. Если «Синеет небес голубых глубина» так поэтично, что уже больше походит на штамп, то глаголы абажуров, плафонов и ленивых жён (которые хоть и на диванах, но тоже принадлежат поэтическому миру, прекрасный, почти божественный идеал). Настоящее движение в домашнем (уют, тишина) мире есть только у мух, которые не сверху и не снизу, они всюду, соединяя тем самым верхнее и нижнее пространства барака.

Это стихотворение задаёт основные пространственные координаты всего барачного адского мира Игоря Холина. Этот мир ограничен, из него невозможно выбраться, но сами границы всем понятны, за ними прекрасный поэтический мир (рай). Причём поэтичность важна, этот барак повторяет не нашу реальность, а ту, что создала русская литература, с Прекрасной Дамой, глубиной небес и уютом квартир.

Если двигаться дальше по книге 1999 года, следующее стихотворение для нас имеет не меньшее значение:

* * *

Кто-то выбросил рогожу,

Кто-то выплеснул помои,

На заборе чья-то рожа,

Надпись мелом: «Это Зоя».

Двое спорят у сарая,

А один уж лезет в драку...

Выходной. Начало мая.

Скучно жителям барака.

Здесь есть тоже традиционное для поэтического мира указание на время года — май. Точнее, даже начало мая, выходной. Значит, речь про День международной солидарности трудящихся, потому что празднование Дня Победы отменили в 1947 году и снова ввели лишь в юбилейном 1965-м. Собственно, в барачном мире нет никакой не только международности или солидарности, но и труда. Люди здесь ленивые, недружелюбные, и безликие. Лицо в этом стихотворении есть лишь у одного человека — у Зои. Впрочем, и у неё не лицо, а рожа. Да, впрочем, это не человек, Зоя от древне-греческого — «жизнь». Вся жизнь барачного мира — это драки, попойки, грязь, скука.

* * *

Умерла в бараке 47 лет.

Детей нет.

Работала в мужском туалете.

Для чего жила на свете?

В этом коротком размышлении «Для чего жила на свете?» — вся философия барачного мира. Барак — микрокосм. Барак — ад, из которого не переведут за хорошее поведение. Здесь есть весна и лето, утро и вечер, верх и низ, но по-настоящему перемещаться в пространстве невозможно, а время никуда не выведет. Ни у этой безымянной работницы мужского туалета нет детей, ни у любого другого героя холиновского ада. Дети — это продолжение мира, его жизнь. Но жизни здесь не будет. Стихотворение начинается со слова «умерла», и смерть остаётся главной и определяющей координатой.

4.

Утро

Каждый лёгок и мал, кто взошёл на вершину холма.

Как и лёгок и мал он, венчая вершину лесного холма!

Чей там взмах, чья душа или это молитва сама?

Нас в детей обращает вершина лесного холма!

Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,

и вершину холма украшает нагое дитя!

Если это дитя, кто вознёс его так высоко?

Детской кровью испачканы стебли песчаных осок.

Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!

Это память о рае венчает вершину холма!

Не младенец, но ангел венчает вершину холма,

то не кровь на осоке, а в травах разросшийся мак!

Кто бы ни был, дитя или ангел, холмов этих пленник,

нас вершина холма заставляет упасть на колени,

на вершине холма опускаешься вдруг на колени!

Не дитя там — душа, заключённая в детскую плоть,

не младенец, но знак, знак о том, что здесь рядом Господь!

Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,

посмотри на вершины: на каждой играет дитя!

Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!

Это память о Боге венчает вершину холма!

1966

Спустя почти двадцать лет после этого аронзоновского стихотворения метаметафорист Александр Ерёменко написал цикл из трёх стихотворений. Второе из них было такое:

* * *

Я сидел на горе, нарисованной там, где гора.

У меня под ногой (когда плюну — на них попаду)

шли толпой бегуны в непролазном и синем аду,

и, как тонкие вши, шевелились на них номера.

У меня за спиной шелестел нарисованный рай,

и по краю его, то трубя, то звеня за версту,

это ангел проплыл или новенький, чистый трамвай,

словно мальчик косой с металлической трубкой во рту.

И пустая рука повернёт, как антенну, алтарь,

и внутри побредёт сам с собой совместившийся сын,

заблудившийся в мокром и дряблом строенье осин,

как развернутый ветром бумажный хоккейный вратарь.

Кто сейчас расчленит этот сложный язык и простой,

этот сложенный вдвое и втрое, на винт теоремы

намотавшийся смысл. Всей длиной, шириной, высотой

этот встроенный в ум и устроенный ужас системы.

вот болезненный знак: прогрессирует ад.

Концентрический холод к тебе подступает кругами.

Я смотрю на тебя — загибается взгляд,

и кусает свой собственный хвост. И в затылок стучит сапогами.

И в орущем табло застревают последние дни.

И бегущий олень зафиксирован в мёрзлом полене.

Выплывая со дна, подо льдом годовое кольцо растолкни —

он сойдётся опять. И поставит тебя на колени,

где трёхмерный колодец не стоит плевка,

Пифагор по колени в грязи, и секущая плоскость татар.

В этом мире косом существует прямой пистолетный удар,

но однако и он не прямей, чем прямая кишка.

И в пустых небесах небоскрёб только небо скребёт,

так же как волкодав никогда не задавит пустынного волка,

и когда в это мясо и рубку (я слово забыл)

попадёт твой хребет —

пропоёт твоя глотка.

Оба стихотворения написаны одним и тем же размером (пятистопным анапестом), длинным, накатывающим к концу строки, как волна. И оба со сбоями этого самого анапеста. Оба лирических героя на возвышенности (холм у Аронзона и гора у Ерёменко), у обоих эта возвышенность — противопоставление ада и рая, начала и конца. Стихотворения по-настоящему похожи, но есть и важная разница. Раздвоенность у Ерёменко схлопывается, образуя ничто, пустоту, у Аронзона тоже есть пустота, но у него не уничтожение, а, наоборот, утверждение рая, бесконечное «венчание вершины холма» одним или другим. Красота и райскость утверждаются как мирообразующие элементы. У Ерёменко пустота двоится и сбоит, показывая всю ненастоящесть его мира, он сознательно и безжалостно уничтожает нелепую жизнь. Аронзон признаёт нелепость и пустоту, но кладёт их в основу нового. Его стихотворение называется «Утро».

* * *

Где листья мертвенны и, тихо шевелясь,

колеблют надо мной подъятый воздух,

жеманны бабочки, стрекозы грациозны,

заполнен день гудением шмеля,

и ящерка, припавшая к песку,

ещё на миг нацелена в пространство,

тяжёлый жук, раздвоивший свой панцирь,

воспламенясь, озвучивает куст.

В объёме осени парадный сей костёл,

сей ровный свет, сей отражённый морем

огромный свет, и мысль моя растёт,

и рядом жизнь, и нет её со мною.

Здесь светлый день, шоссе, сгоревший лес,

меж листьев — лес, куда ни глянешь — листья,

лежи в траве, пока избыток мыслей

сведёт с ума иль просто надоест.

О, как просторна осень в светлый день

в осиннике, в высоком листопаде,

так вот итог! так что же ты утратил

и что обрёл, кусты рукой задев?

Какой-то день, какой-то тихий час,

ручей меж листьев и меж листьев небо,

лежи в траве и ничего не требуй,

к иной душе, к покою причастясь.

Вот светлый холм, подъемлющий тебя,

вот облака, спешащие так быстро,

что тени нет. Но всё-таки ты выслан,

но всё-таки, как осенью объят

весь этот лес, так ты объят иным,

не этих мест привычным запустеньем,

не здесь твой сад, не здесь твои ступени

и весь твой путь, чтоб возвратиться к ним.

Мир двоится, скрывая свою нагую пустоту, подсовывая свои копии («Здесь светлый день, шоссе, сгоревший лес, / меж листьев — лес, куда ни глянешь — листья»). Но даже загробность у Аронзона, как это ни странно, жива и красива. Собственно, красота (как правило — природы или абстрактной девушки, Прекрасной Дамы) и есть центр его поэзии. Красота — основа поэтической системы Аронзона. Это райская красота.

Осень обнажает сосуществование жизни и смерти. Они не борются друг с другом, как у Холина. В них есть, очевидно, противопоставление, но лишь подчёркивающее утверждение мира.

* * *

Была за окнами весна.

За ней — другое время года.

На всей земле была погода

(по сути всё-таки одна).

И мне хотелось вон, наружу,

под дождь, под ласточек, под иву,

где рак беременный, натужась,

рожает нужное для пива.

Но окружённый чьим-то чувством,

лежал я медленно и грустно,

лежал я задом наперёд,

и ко всему, что в мире было,

я обращён был, как кобыла

к тому, кого она везёт.

Строчки «где рак беременный, натужась, / рожает нужное для пива» вполне могли бы в чуть более сниженном виде быть у Холина. Но у него бы утверждалось, что рак для того и нужен, чтобы родить что-то низкое, грязное — закуску под пиво. У Аронзона даже смерть рождает что-то приятное. Одна и та же вещь предстаёт в совершенно разных контекстах. Один утверждает смерть и ад, второй — жизнь и рай. И в аду всё бессмысленно, потому что нет никакой цели, нет продолжения. А в раю, наоборот, всё важное, потому что есть продолжение, за весной будет другое время года, а у рака будет что-то нужное для пива. Об этой взаимосвязи и бесконечной устремлённости он писал:

* * *

Боже мой, как всё красиво!

Всякий раз, как никогда.

Нет в прекрасном перерыва.

Отвернуться б, но куда?

Оттого, что он речной,

ветер трепетный прохладен.

Никакого мира сзади:

что ни есть — передо мной.

Пётр Казарновский в своей монографии комментирует это стихотворение так: «Характерно негативное утверждение красоты: „Нет в прекрасном перерыва“, то есть само созерцание красоты оказывается выходом из линейного времени, трансценденцией из мира привычного и прозаичного в мир вечный и духовный. Под словом „духовный“ здесь следует понимать такое состояние мира, когда он ещё ждёт своего воплощения. Мир красоты (или «мир души») не знает становления, а возникает в тот миг, когда факт его существования восторженно, экстатически воспринят; восторг же, на котором сосредоточен автор, есть подтверждение уникальности, неповторимости этого мира („всякий раз, как никогда“). Автоперсонаж Аронзона влечётся к красоте мира, могущей быть воплощённой в природе, женщине, состоянии и, что очень важно, рукотворном произведении искусства. Он совершает движение к открытию этой красоты, чем напоминает, что искусство по своей природе сродни епифании, богоявлению».

5.

Ад Холина и рай Аронзона исходят из разных предпосылок и целей, но есть место, в котором они пересекаются. Это отсутствие, ничто, молчание. Пустота не просто становится элементом художественного пространства одного и второго, но у обоих она помещена в центр, вокруг неё возводятся два непохожих друг на друга мира.

Игорь Холин обносит забором, заделывая дырки афишами и рекламами. Леонид Аронзон прячет пустоту в цветущих садах.

Основная разница этих двух миров — в позиции говорящего. Владислав Кулаков, один из первых исследователей Холина и всего «лианозовского круга», писал: «Барачный эпос стал классическим эпосом новой литературы, её онтологической основой. Холин, переведя обэриутский игровой релятивизм из гносеологической плоскости в онтологическую, разрушил проклятие социального мифа его же оружием, создав собственный барачный антимиф».

«Жители барака» — это эпическое повествование. И взгляд рассказчика в нём соответствующий. Его герой смотрит не снаружи, не возвышаясь, не издеваясь над персонажами, но и не изнутри — он не является настоящей частью этого мира. Он как будто чуть-чуть приподнимается, но соблюдает дистанцию летописца.

Леонид Аронзон, наоборот, описывает всё от первого лица. Потому что красота — это чувства, ощущения. Любовь, восторженность, счастье и радость должны быть переданы через кого-то. В книге «Изображение рая» Пётр Казарновский вводит понятие «автоперсонаж» вместо устоявшегося (но размывшегося в своей устойчивости) «лирического героя». Это такой собирательный гиперпоэтический образ лирического героя из классической русской литературы.

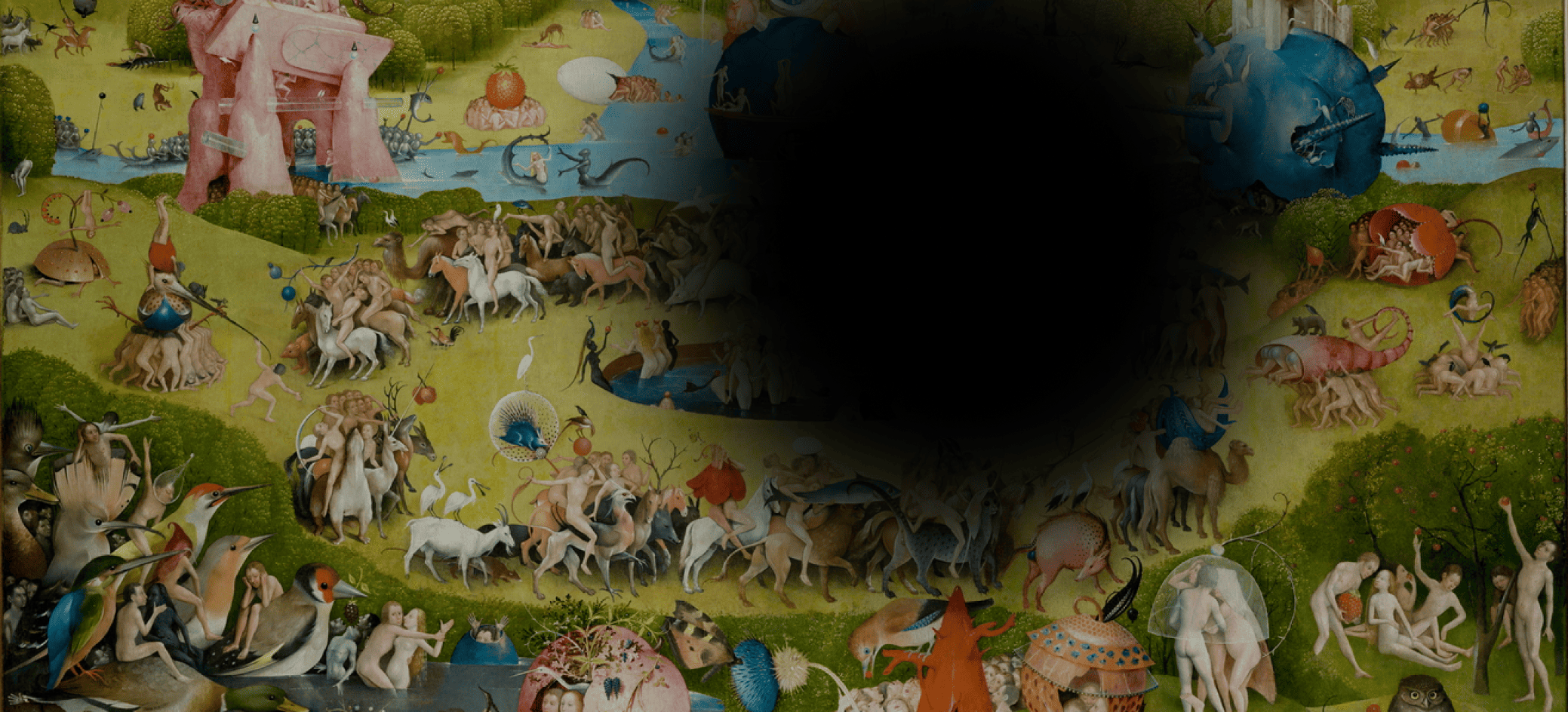

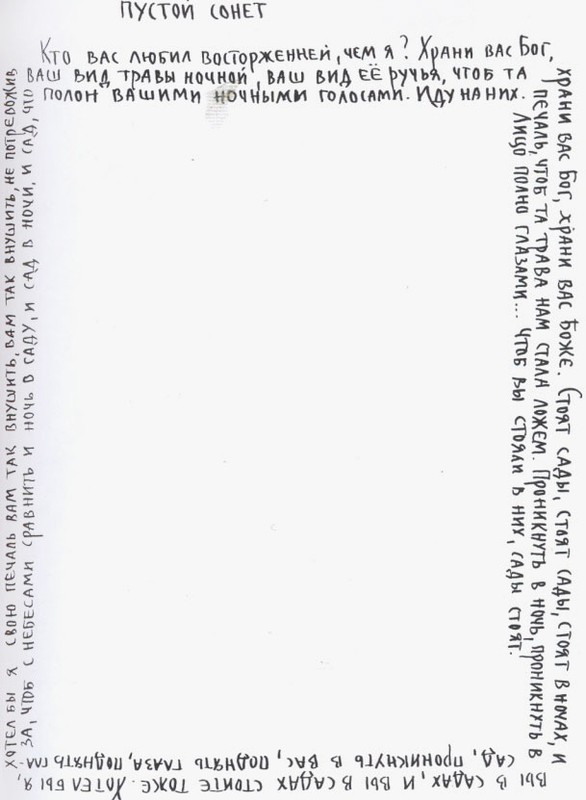

Одно из самых известных стихотворений Аронзона — «Пустой сонет»:

Чтобы вы не вертели головой, вот текст: «Кто вас любил восторженней, чем я? Храни вас Бог, храни вас Бог, храни вас Боже. Стоят сады, стоят сады, стоят в ночах, и вы в садах, и вы в садах стоите тоже. Хотел бы я, хотел бы я свою печаль вам так внушить, вам так внушить, не потревожив ваш вид травы ночной, ваш вид её ручья, чтоб та печаль, чтоб та трава нам стала ложем. Проникнуть в ночь, проникнуть в сад, проникнуть в вас, поднять глаза, поднять глаза, чтоб с небесами сравнить и ночь в саду, и сад в ночи и сад, что полон вашими ночными голосами. Иду на них. Лицо полно глазами… Чтоб вы стояли в них, сады стоят».

По содержанию сам сонет кажется очень классическим, все образы и метафоры — традиционными. Однако не только спиралевидная запись текста с пустотой по центру даёт названию стихотворения реализоваться. Язык, образы, тема настолько традиционные, что уже воспринимаются или как графоманские, или как издевательские. Кроме того, избыточная тавтологичность («Стоят сады, стоят сады, стоят в ночах», «сравнить и ночь в саду, и сад в ночи и сад» и т.д.) разрушает пафос любовного сонета, доводя до абсурда, до пустоты.

Райский сад кружит нас, заводя в никуда, в отсутствие места, в невозможность места, а значит, в невозможность нас самих. Аронзон вводит автоперсонажа, чтобы показать его невозможность. Одно из последних написанных им стихотворений такое:

* * *

Как хорошо в покинутых местах!

Покинутых людьми, но не богами.

И дождь идёт, и мокнет красота

старинной рощи, поднятой холмами.

И дождь идёт, и мокнет красота

старинной рощи, поднятой холмами.

Мы тут одни, нам люди не чета.

О, что за благо выпивать в тумане!

Мы тут одни, нам люди не чета.

О, что за благо выпивать в тумане!

Запомни путь слетевшего листа

и мысль о том, что мы идём за нами.

Запомни путь слетевшего листа

и мысль о том, что мы идём за нами.

Кто наградил нас, друг, такими снами?

Или себя мы наградили сами?

Кто наградил нас, друг, такими снами?

Или себя мы наградили сами?

Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:

ни тяготы в душе, ни пороха в нагане.

Ни самого нагана. Видит Бог,

чтоб застрелиться тут, не надо ничего.

Эпический ад парадоксально формируется от собственной невозможности, лирический рай красив и притягателен, но красивы покинутые места, но есть места не-существования. В основе каждого мира — пустота, структурообразующая, осознанная.